শোভনলাল চক্রবর্তী

বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া অভূতপূর্ব ঘটনাকে যাঁরা সাদা চোখে ছাত্র আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ও জনগণের রোষ বলে ভাবছেন তাঁরা আদতে মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।ছাত্রদের দাবী মেনে নেওয়ার পরেও যে দ্বিতীয় দফার আগুন বাংলাদেশে জ্বালান হল তার নেপথ্যচারীরা একে একে মুখের চওড়া হাসি নিয়ে প্রকাশ্যে আসছেন।জামাত যারা বলেই দিয়েছে কোরান আমাদের নতুন সংবিধান, লক্ষ লক্ষ মানুষকে অর্থনৈতিক প্রতারনা করা মহম্মদ ইউনুস,মুক্ত বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া।যারা গণভবন লুট করেন ও মুক্তিযুদ্ধ মিউজিয়ামে আগুন ধরিয়ে দেয় তারা আর যাই হোক বাংলাদেশকে ভালবাসেনা।হাসিনা যে “রাজাকারের বাচ্চা” কথাটি বলেছিলেন,সেটি যে কতটা ঠিক তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামাত যে কতটা সক্রিয় তারও একটা প্রমান এই অবাধ লুন্ঠন। যে মুক্তিযুদ্ধের পাশে ভারত ছিল, তার নাম,নিশানা মুছে দেওয়া নতুন তালিবানি দেশের সঙ্গে ভারতের আত্মিক সম্পর্ক থাকতে পারে না। যে প্রজন্ম স্বাধীনতা দেখেনি, ইতিহাসেও পড়েনি তাঁদের বিষবৃক্ষ যে কি ভয়ানক সেটা আমরা বাংলাদেশে দেখলাম। যে সব ছাত্রীরা মাথায় ফেট্টি বেঁধে মুজিব ও হাসিনার নামে যা খুশি তাই বলছিলেন,তাঁরা নিজেরাও জানেনা যে দুদিন পরে জামাতি শাসনে তাদের বোরখা পড়ে ঘরে ঢুকে যেতে হবে! স্বাধীনতার শিক্ষা নেয়নি এই ছাত্র ছাত্রীরা, তার দায় তাদের শিক্ষকদের উপরেও বর্তায় বই কি।এই ভু রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে চিনের অবদান নতুন করে সামনে আসছে। আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা দুটো ক্ষেত্রেই গণ জাগরণ হয়েছিল চিনের অবদানে।শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক চিন সফরে হাসিনাকে যে ভাবে অপমান করা হয়েছিল,সেটা সারা বিশ্বের সংবাদ শিরোনামে এসেছিল।

Advertisement

শেখ হাসিনা ছিলেন ভারতের পরীক্ষিত বন্ধু। টানা প্রায় ১৬ বছর ক্ষমতায় থাকাকালে প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তাই শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতি ও দেশত্যাগ ভারতের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে বাংলাদেশের পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রীর দেশত্যাগ ২০২১ সালের আফগানিস্তান পরিস্থিতি ও ২০২২ সালের শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনীয়। তখন গণ-আন্দোলনের মুখে আফগানিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি ও শ্রীলঙ্কার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে দেশত্যাগ করেছিলেন। তবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিভিন্ন কারণে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু অভিযোগ যে একই সময়ে তিনি বিরোধী দল, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছেন।

Advertisement

এখন শেখ হাসিনা দেশ ত্যাগ করায় বাংলাদেশের অর্থনীতি চ্যালেঞ্জে পড়বে। কারণ, দেশটির অর্থনীতি এখনো করোনার ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি। অথচ আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দেশটি উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছিল।শেখ হাসিনা প্রায় ১৬ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার পর তাঁর দেশত্যাগের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলে একজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে হারাল নয়াদিল্লি। হাসিনা ভারতের বন্ধু ছিলেন। বাংলাদেশ থেকে যেসব সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ভারতে তৎপরতা চালাত, তাদের দমনে নয়াদিল্লি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে।

হাসিনার আমলে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। একই সময়ে বাংলাদেশের অনেক প্রকল্পে সহায়তা দিয়েছিল নয়াদিল্লি। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহের সংঘাতময় পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করার বিষয়ে সতর্ক ছিল নয়াদিল্লি। বাংলাদেশের বিক্ষোভকে দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে মন্তব্য করেছে তারা। অন্যদিকে হাসিনার খোলামেলা অগণতান্ত্রিক আচরণ সত্ত্বেও তাঁকে মৌন সমর্থন দিয়েছে ভারত। বাংলাদেশে এখন যাঁরা ক্ষমতায় আসবেন, তাঁরা ভারতের প্রতি কী ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবেন, তা নয়াদিল্লির জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আগে বিএনপি-জামায়াতের আমল বা সেনা শাসনামলে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের অভিজ্ঞতা ভালো ছিল না। তখন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতবিরোধী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো বাংলাদেশ থেকে কার্যক্রম চালিয়েছিল।নতুন ব্যক্তিরা ক্ষমতা নেওয়ার পর আগের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে কি না, তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগে পড়বে ভারত। বর্তমানে চিন সীমান্তের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলওসি) ও পাকিস্তান সীমান্ত উত্তপ্ত। পূর্ব লাদাখে ভারতের সেনাবাহিনী দীর্ঘদিন ধরে গণমুক্তি বাহিনীর (পিএলএ) মুখোমুখি। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সীমান্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠুক, তা ভারতের কোনোভাবেই কাম্য নয়।

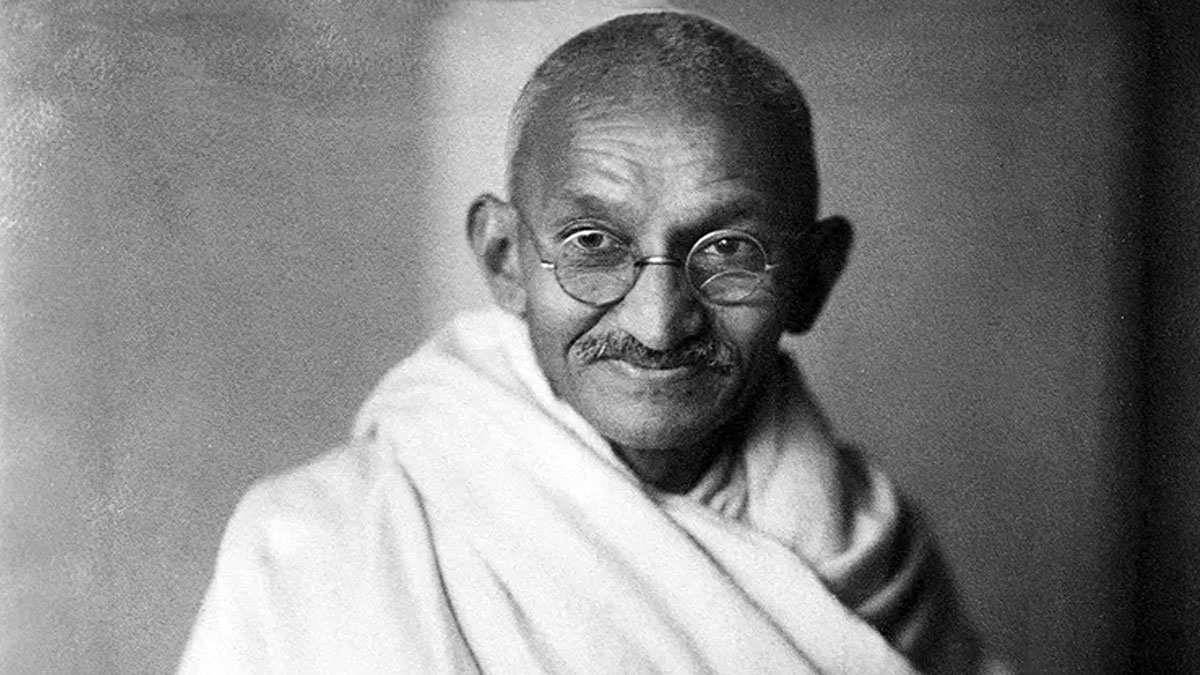

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অশীন দাশগুপ্তের বাংলা ভাষায় লেখা গান্ধী-বিষয়ক বইয়ে গান্ধী-র সূচনাবাক্যটি ছিল, “ভারতবর্ষ গান্ধীকে নেয়নি কিন্তু ভারতবর্ষ গান্ধীকে মনে রেখেছে।” এই মনে-রাখার দুই ধরন আমরা দেখে থাকি। একটি ভজনা— দেবতা সাজিয়ে পুজো করা। দ্বিতীয়টি ভিলেন বানিয়ে নিন্দামন্দ। স্বাধীনতা-উত্তরকালে জাতীয় কংগ্রেসের রমরমার যুগে প্রথম প্রবণতাটি দেখা পেত। এখন, ‘নতুন ভারত’-এ দ্বিতীয়টির প্রাধান্য। গান্ধীজি শুধু সমালোচিতই নন, উপহাসের, ব্যঙ্গবিদ্রুপের পাত্র। ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপে আমরা এখন এই ভাবেই গান্ধীজিকে মনে রাখছি।এই বাংলায় কোনও দিনই অবশ্য গান্ধীজি জনপ্রিয় ছিলেন না। তার একটি কারণ বাংলার প্রিয় আইকন সুভাষ বসুর সঙ্গে তাঁর ‘বিরোধ’। তাঁর আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েই সুভাষের সঙ্গে কংগ্রেসের বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়। এর পাশাপাশি মার্ক্সবাদী ও কমিউনিস্টদের প্রভাবও বাংলায় বেশি, তাঁদের কঠোর সমালোচনাতেও গান্ধীজি বিদ্ধ হয়েছেন বরাবর।

গান্ধী-সমালোচনার এই উর্বর জমিতে হিন্দুত্ববাদীরা ইদানীং ভাল রকম আবাদ শুরু করেছেন। তাতে ভালই ফসল উঠছে। কে, কেন, কী স্বার্থে এই গান্ধী-নিন্দার প্রসার চাইছেন, এই ধরনের প্রচার থেকে কারা লাভবান হতে পারেন, এ সব না ভেবেই আমরা গান্ধীজির অবমূল্যায়ন ঘটাচ্ছি।গান্ধী সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমরা তাঁকে বুঝে সমালোচনা করব, না কি না-বুঝে নিন্দা করব? বিভিন্ন পক্ষের সমালোচনার ভিন্ন ভিন্ন হেতু ও দৃষ্টিকোণ কি আমরা খেয়াল রাখব না? লক্ষ করব না যে সুভাষচন্দ্র বা কমিউনিস্টরা গান্ধীজির ‘সমালোচক’ হলেও ব্যক্তি-গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন? গান্ধীজির ধর্মীয় সহনশীলতা ও আপসহীন সাম্প্রদায়িকতাবাদ-বিরোধিতার প্রতিও তাঁরা ছিলেন শ্রদ্ধাবনত। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রেক্ষিত থেকে দেখলে সুভাষচন্দ্র-নেহরু-গান্ধীজি ও কমিউনিস্টরা কিন্তু ‘সহযোদ্ধা’ ছিলেন।এ-ও খেয়াল রাখা প্রয়োজন, ‘যুদ্ধ’টা এখনও শেষ হয়নি, বরং কঠিনতম পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। যাঁরা এখনও হিন্দুরাষ্ট্র ও তার অনুসারী দর্শনের অবশ্যম্ভাবী বিজয়ে বিশ্বাস করেন না, এখনও মনে মনে শপথবদ্ধ যে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনীও ছাড়া যাবে না, গান্ধীজিকে তাঁদের স্মরণে ও অনুধাবনে রাখতেই হবে। হ্যাঁ, শুধু স্মরণ নয়, অনুধাবনও। মহাত্মা গান্ধী, যিনি নিজেকে ‘সনাতন হিন্দু’ বলে দাবি করতেন, তাঁকে, তাঁর ধর্মভাবনাকে, এই আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদের বাড়বাড়ন্তের যুগে বুঝে ওঠা ও তার থেকে শিক্ষা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।গান্ধীজি ধর্ম ও রাজনীতির বিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাস করেননি। এই অর্থে তাঁর রাজনীতি সেকুলার ছিল না। কিন্তু তাঁর ধার্মিক রাজনীতির সঙ্গে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মৌলিক তফাত ছিল। হিন্দুত্ববাদীদের মতো গান্ধীজি ভারতকে ‘হিন্দুদের দেশ’ মনে করতেন না। ভারত সব সম্প্রদায়েরই দেশ, কোনও ধর্মগোষ্ঠীর সেখানে অগ্রাধিকার নেই। হিন্দুত্ববাদীরা বিশ্বাস করেন ইসলাম বহিরাগত, মধ্যযুগের ইতিহাস হল হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক বিরোধ ও দ্বন্দ্বের কাহিনি। গান্ধীজি এই ভাবনার সঙ্গে একমত ছিলেন না। ইসলাম, খ্রিস্টান ধর্মকে হিন্দুধর্মের মতোই শান্তির ধর্ম বলে মনে করতেন।

তাঁর ভাষায়, “আমি নিজে গোঁড়া হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও আমার ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে খ্রিস্টান মুসলমান ও জরথুস্ট্রের শিক্ষার কোনও বিরোধ দেখি না।” তাঁর প্রিয় কথা ‘সর্বধর্মসমভাব’। হিন্দুত্ববাদীর কাছে ধর্ম একটা রাজনৈতিক ভাবাদর্শ। গান্ধীজির কাছে ধর্ম একটি বিশ্বাস, নীতিনিষ্ঠ জীবনাচরণের অবলম্বন, আত্মিক উন্নতির সোপান, মানবসেবা। রাজনীতি এই সেবার অঙ্গ। অন্য দিকে, হিন্দুত্ববাদীদের কাছে ধর্মপরিচয় (হিন্দু) নেশন নির্মাণের উপকরণ, ‘অপর’-এর ধারণায় বিশ্বাসী। হিন্দুত্ববাদীদের এই ‘অপর’ হলেন মুসলমানেরা। গান্ধীজির ধর্মভাবনা ও নেশন ভাবনায় কিন্তু ‘অপর’-এর কোনও স্থান নেই। সাম্প্রদায়িকতাবাদের মূল আধার হিংসা ও ঘৃণা। গান্ধীহত্যাকারী নাথুরাম গডসে মনে করতেন, গান্ধী তাঁর অহিংসার বাণী প্রচার করে হিন্দুদের ভীরু ও ভারত-রাষ্ট্রকে দুর্বল করে দিতে সচেষ্ট। অন্য দিকে গান্ধীজি মনে করতেন, সত্য, প্রেম ও অহিংসার অনুসরণ এবং অনুশীলনেই মানুষ শক্তিশালী হয়; ‘সত্যাগ্রহ’ দুর্বল ও ভীরুর দর্শন নয়। অস্ত্রধারীর তুলনায় অহিংস সত্যাগ্রহী অনেক বেশি নৈতিক ও আত্মিক ভাবে বলীয়ান। হিংসা ও ঘৃণা অসত্যের আধার, তার অনুসরণে ধর্ম আর ধর্ম থাকে না। হিন্দুধর্মের সুরক্ষার জন্যেই তাই হিন্দুত্ববাদ বর্জনীয়।

একই ভাবে গান্ধীজি পাকিস্তানের দাবিকেও ‘আন-ইসলামিক’ মনে করতেন। বলেছিলেন, ইসলাম মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের প্রতিভূ, একতার ধ্বংসকারী নয়।হিন্দুত্ববাদীরা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থার সমর্থক। গান্ধীজি রাষ্ট্রবাদী নন। তাঁর বাস্তববাদ রাষ্ট্রকে পুরোপুরি অস্বীকার করেনি, কিন্তু হেনরি ডেভিড থোরো-র সঙ্গে সহমত হয়ে তিনি বলেছেন, “সেই সরকারই সবচেয়ে উত্তম যা ন্যূনতম পরিমাণে শাসন করে।” যে জাতীয়তাবাদের আবাহন হিন্দুত্ববাদীরা চান, তার মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীন ও স্বকীয় কণ্ঠস্বর হারিয়ে যায়, যেখানে বহু স্বরের কণ্ঠ রুদ্ধ। অন্য দিকে গান্ধীজি প্রবল ভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী, তাঁর কাছে একমাত্র দিকনির্দেশিকা হল ‘সত্য’-এর কণ্ঠস্বর, বিবেকের সম্মতি। রাষ্ট্রের চাপানো আইন যদি সত্যকে লঙ্ঘন করে তবে তার বিরুদ্ধে তিনি সত্যাগ্রহেও প্রস্তুত। সংখ্যাগুরুর অভিমত সম্পর্কেও একই কথা— সত্যকে অবলম্বন করে তিনি একলা চলতেও রাজি। তাঁর ‘রামরাজ্য’ হল আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আত্মশাসন। এই ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক মানুষের অন্তরের ধর্মবোধ, কোনও সম্প্রদায়গত আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়।গান্ধীজি ভাবাবেগে নয়, যুক্তিতে বিশ্বাসী। ভিন্ন মতের তিনি এক জন আগ্রহী শ্রোতা। সত্য তাঁর কাছে কোনও পূর্বনির্ধারিত আপ্তবাক্য নয়, তা একটা ‘সন্ধান’— সত্যান্বেষী মানুষের নিয়ত পরীক্ষানিরীক্ষা। ভিন্নমতাবলম্বী মানুষের সঙ্গে যৌক্তিক সংলাপ এই সত্যান্বেষণের প্রধান অবলম্বন। একই ভাবে গান্ধীজি আন্তর্ধর্ম সংলাপে বিশ্বাসী। তিনি মনে করতেন, মানবসৃষ্ট সব ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্রগ্রন্থই অপূর্ণ— তাতে সত্যের উপাদান যেমন আছে, তেমনই রয়েছে ভ্রান্তির চিহ্নও। প্রত্যেক মানুষের উচিত অন্য ধর্মগ্রন্থগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের ধর্মের মধ্যে নিহিত সত্যের অংশটির বিকাশ ঘটানো।

হিন্দুত্ববাদীর কাছে রাম এক জন ঐতিহাসিক পুরুষ, অযোধ্যার ধ্বংসপ্রাপ্ত বাবরি মসজিদটির ঠিক নীচেই তাঁর জন্মস্থান। গান্ধীজির রাম ঐতিহাসিক পুরুষ নন, তাঁর রামরাজ্য অযোধ্যার তথাকথিত রামরাজ্যের অনুরূপ শাসন নয়। বরঞ্চ গান্ধীজি ঐতিহাসিক রামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী। ১৯৪৬-এ হরিজন পত্রিকায় লেখেন, “আমার রাম বা আমরা যে রামের ভজনা করি, তিনি দশরথপুত্র অযোধ্যার রাজা ঐতিহাসিক রাম নন। আমাদের রাম সনাতন, অজরামর ও অদ্বিতীয়।… এই রাম সকলের।” মহাভারত সম্পর্কে বলেন, “আমার কৃষ্ণের সঙ্গে কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তির সম্পর্ক নেই।… আমি যদি এ কথার প্রমাণ পাই যে মহাভারত আধুনিক অর্থে একটি ইতিহাস গ্রন্থ এবং মহাভারতের প্রতিটি শব্দ প্রামাণ্য ও মহাভারতোক্ত কৃষ্ণ সত্য সত্যই মহাভারতে বর্ণিত অনেকগুলি ঘটনার নায়ক, তা হলে হিন্দুসমাজ থেকে বহিষ্কৃত হবার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও আমি ওই কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতাররূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করব।… এর অধিকাংশ রূপকাত্মক— ঐতিহাসিক দলিল নয়।”প্রশ্ন উঠবে, গান্ধীজির ধর্মাশ্রিত রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনার সঙ্গে শুধু কি হিন্দুত্ববাদীদেরই বিরোধ ছিল? নেহরুর মতো ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের ছিল না? ছিল। ‘ধর্ম’ নিয়ে নেহরু ছিলেন নিরুৎসাহ, ধর্ম ও রাজনীতির সম্পূর্ণ বিযুক্ত রাখায় বিশ্বাসী। কিন্তু ভাবলে ভুল হবে যে, নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা গান্ধীজির ভাবনা থেকে অতি-দূরবর্তী। এক মিশনারির প্রশ্নের জবাবে গান্ধীজি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, “আমি যদি একনায়ক হতাম রাষ্ট্র ও ধর্মকে বিচ্ছিন্ন রাখতাম। আমি আমার ধর্মমতে শপথবদ্ধ, এর জন্য আমি মরতেও প্রস্তুত। কিন্তু এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোনও ভূমিকা নেই। রাষ্ট্র দেখভাল করবে ধর্মনিরপেক্ষ ভালমন্দগুলি, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, বৈদেশিক সম্পর্ক, মুদ্রাব্যবস্থা প্রভৃতি কিছু, কিন্তু আপনার বা আমার ধর্মমত নয়” (হরিজন, ২২.০৯.১৯৪৬)। গো-হত্যা নিষিদ্ধ করে আইনপ্রণয়নের দাবির সূত্রেও— রাষ্ট্র কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমত বা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাত করুক, গান্ধীজি তা চাইতেন না।সুতরাং আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, গান্ধীজিকে ভুল, মিথ্যা, ভণ্ড বলে প্রমাণ করতে পারলে কাদের বেশি লাভ।

গান্ধীজির অবুঝ সমালোচনার সময় আমরা যেন ভেবে দেখি, গান্ধীজির অবমূল্যায়নের মাধ্যমে আমরা নাথুরাম গডসের উত্তরসূরিদের সুবিধা করে দিচ্ছি না তো? গান্ধীজির অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই ইতিহাসে আলাদা করে জায়গা করে নিয়েছে। একটি ভারতীয় দল ১৯১১ সালে ক্রিকেট খেলতে যায় ইংল্যান্ডে। দলটির সেরা বোলার ছিলেন পি বালু, জাতিতে চামার। সে সময় একটি প্রতিযোগিতা হত, যাতে হিন্দু, মুসলিম, পার্সি ও ইউরোপিয়ানরা অংশ নিতেন। ১৯১৯ সালে বালুকে জাতপাতের কারণে হিন্দু দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। উচ্চবর্ণীয়রা বালুর সঙ্গে প্যাভিলিয়ন শেয়ার করতেন না, তাঁর জন্য ছিল আলাদা চায়ের পাত্র। কিন্তু বালুর স্পিনের ভেলকিতে ইউরোপিয়ানরা পর্যুদস্ত হন। রানাডের মতো নেতা বালুকে মালা পরিয়েছিলেন। বাল গঙ্গাধর তিলকও বালুর সমর্থনে বক্তব্য রেখেছিলেন। বালুর নাম সরাসরি না করেও গান্ধীজি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যে কণ্ঠস্বর জোরালো করলেন, তার ফলে বালুকে দলে ফেরানো হল।অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বাপু প্রথম হস্তক্ষেপ করেন কেরলের বৈকাম শহরে। বৈকাম মন্দিরের নাম্বুদ্রি ট্রাস্টিকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যে রাস্তা দিয়ে অহিন্দু, অপরাধী, দুশ্চরিত্র, কুকুর, শেয়াল ঘুরে বেড়ায়, সেই রাস্তা কেন তথাকথিত নিচু জাতির মানুষ ব্যবহার করতে পারবেন না? ট্রাস্টি জবাব দেন, ওঁরা তাঁদের কর্মফল ভোগ করছে। বাপু জবাব দিয়েছিলেন, “ধরে নিচ্ছি তাঁরা তাঁদের পূর্বজন্মের কর্মের জন্য অস্পৃশ্য হয়ে জন্মেছেন, সেটাই তো তাঁদের যথেষ্ট শাস্তি। তাঁদের শাস্তি বাড়ানো হচ্ছে কেন? তাঁরা কি অপরাধী বা জীবজন্তুর থেকেও নিকৃষ্ট?” ট্রাস্টি নিরুত্তর ছিলেন।

ইতিহাসবিদ বিপান চন্দ্র লিখেছেন, ১৯২০-র দশকের প্রথম দিকে গান্ধীজি বর্ণব্যবস্থার নিন্দা করেননি, যদিও অস্পৃশ্যতা ও জাতিগত নিপীড়নের বিরোধিতা করেছিলেন। অবশ্য, ১৯৪০-এর দশকে মহাত্মা বর্ণব্যবস্থার সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন।প্রথম দিকে তিনি ভিন্ন জাতের মধ্যে বিবাহ সমর্থন করেননি। কিন্তু পরবর্তী কালে নিজে তাঁর আশ্রমে এই ধরনের বিবাহের আয়োজন করেন। গান্ধীজি বলেছিলেন, অস্পৃশ্যরা হিন্দু সমাজের থেকে পৃথক নয়।১৯২১ সালের ৪ মে ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় তিনি লিখছেন, “আমি পুনর্জন্মে আগ্রহী নই। কিন্তু যদি আমার পুনর্জন্ম হয়, তা হলে আমি যেন অস্পৃশ্য হয়েই জন্মাই।”১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে তিনি চার বার মাদুরাই গেলেও মীনাক্ষী মন্দিরে প্রবেশ করেননি। দলিত সম্প্রদায় যত দিন না মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে, তত দিন বাপু মন্দিরে প্রবেশ করেননি। জাতপাতের বৈষম্যের প্রতিবাদ করায় পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে তাঁকে লাঞ্ছিত হতে হয়। তাঁর আন্দোলনের ফলে বহু বড় মন্দির হরিজনদের প্রবেশাধিকার দিতে বাধ্য হয়। জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, গান্ধীজির আন্দোলন হিন্দুবর্ণের কুসংস্কারের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে দলিত শ্রেণির সম্মেলনে তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই বলেন যে, যত দিন হিন্দুরা অস্পৃশ্যতাকে ধর্মের একটি অঙ্গ বলে মনে করবেন, তত দিন স্বরাজ আসতে পারে না।

১৯২৬ সালে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে গেলেন, তাঁর কর্মসূচি হল খাদির প্রচার, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজনৈতিক পরিসরে নানা বিষয়ে তাঁর মতান্তর ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ‘কালান্তর’ প্রবন্ধে লিখছেন, “মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরিবের দ্বারে— তাদেরই আপন বেশে, ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে?” সতীনাথ ভাদুড়ির কালজয়ী ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ উপন্যাসে ঢোঁড়াই বলছে— “গানহি বাওয়া (গাঁধীজি, যিনি সাদি বিয়া করেননি, নাঙ্গা থাকেন বিলকুল) মেথর মেথরানীদের খুব ভালোবাসেন, তাঁকেই বলা যায় জুলুম আর বেইজ্জতির একটা কিছু বিহিত করতে।” ১৯৩২ সালে পুণে চুক্তি অনুযায়ী, হিন্দু সমাজকে বর্ণহিন্দু ও তফসিলভুক্ত হিন্দু— এই দুই ভাগে বিভক্ত করার প্রতিবাদে পুণের ইয়েরওয়াড়া জেলে আমরণ অনশন করেন। তাঁর অনশন ভঙ্গ করিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।আম্বেদকর অবশ্য বলেছিলেন যে, গান্ধীজি বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে যেতে চান না, তাদের তোষণ করেই তাঁর জীবন কেটেছে। তিনি স্বরাজ বা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা যতটা বলেছেন, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কিছুই প্রায় করেননি। মনে রাখতে হবে, প্রধানত গান্ধীর উদ্যোগেই ১৯৪৬ সালে নেহরু আম্বেদকরকে তাঁর মন্ত্রিসভার আইনমন্ত্রী করেছিলেন এবং মহাত্মার উৎসাহেই আম্বেদকর হয়েছিলেন সংবিধান প্রণয়নকারী কমিটির প্রধান। অমর্ত্য সেন একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন— “আমি মনে করি গান্ধী আসলে চেষ্টা করেছিলেন উঁচু জাতের হিন্দুদের সঙ্গে আপস করে অন্য কিছু ব্যাপারে তাদের রাজি করাতে। যেমন, জাতপাতের তেজ কমানো, রিজ়ার্ভেশন বা সংরক্ষণ চালু করা এবং সর্বত্র ‘নিচু’ জাতের মানুষের প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।’’ ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে কারাবরণের পরে গান্ধীজি যখন আগা খান প্যালেস থেকে মুক্তি পেলেন, তখন পঞ্চগণিতে প্রার্থনা সভায় যাওয়ার পথে এক যুবক তাঁকে আক্রমণে উদ্যত হয়েছিল। কংগ্রেস সেবাদলের এক যুবকের তৎপরতায় আক্রমণকারী ধরা পড়ে। পুলিশের হাতে না দিয়ে গান্ধীজি যুবকটিকে ক্ষমা করে দেন। সেই যুবকের নাম, নাথুরাম গডসে।

গান্ধীজির ১৫০তম জন্মদিনে শাসক দলের এক মহিলা সাংসদ গডসেকে ‘দেশপ্রেমিক’ আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ভারতীয় সংবিধান ১৭ নম্বর ধারায় যে কোনও ধরনের অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণ বেআইনি ঘোষণা করে। কিন্তু তার পরেও ৭৫ বছর কেটে গিয়েছে। এখনও দেখা যাচ্ছে যে, অস্পৃশ্যতা প্রবল ভাবেই রয়ে গিয়েছে। গান্ধীর নিজের রাজ্য গুজরাটেই ঘোড়া চড়া বা গোঁফ রাখার ‘অপরাধ’-এ অস্পৃশ্যদের নিপীড়ন এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে। অমিত থোরাট এবং ওঙ্কার জোশী তাঁদের সাম্প্রতিক গবেষণায় তুলে ধরেছেন যে, এখনও ভারতের শহরাঞ্চলে ২০ শতাংশ ও গ্রামাঞ্চলে ৩০ শতাংশ মানুষ অস্পৃশ্যতা অনুসরণ করে থাকেন। ক্রমাগত আছড়ে পড়া ঘটনার স্রোত, প্রস্তরযুগীয় বর্বরতা আমাদের নিক্ষেপ করছে হতাশার কৃষ্ণগহ্বরে। গণতন্ত্রের শববাহকেরা মেতে উঠেছে এক আদিম উন্মাদনায়। উন্নয়নের ভূপতিত অবস্থার পাশাপাশি চলেছে শকুনের নৈশভোজ। তথাকথিত মানবসভ্যতার পোড়ো জমিতে প্রতিনিয়ত উঠে আসছে দলিত মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণের ঘটনা। বিশিষ্ট হিন্দি কবি রাজেশ জোশীর কয়েকটি পঙ্ক্তির মাধ্যমে শেষ করি— “আমরা সেই সময়ের নাগরিক যেখানে/ কোনও স্মৃতি নেই স্বপ্ন নেই/ একমুঠো নুন যে ঢেউ তুলেছিল তা মিলিয়ে গিয়েছে/ বালির উপরে পড়ে রয়েছে মরা মাছ, শামুক ও কাঁকড়া।’’

Advertisement