শামসুল হক

কিছুদিন আগেও আমাদেরই অতি পরিচিত বাংলার সমগ্র গদ্যসাহিত্যই সুখপাঠ্য হিসেবে তেমন একটা গ্রহণযোগ্য ছিল না। সঙ্গত কারণেই তাই সাধারণ মানুষজনের কাছে সেই ভাষা তেমন একটা সুমধুর ভাষা হিসেবে বিবেচিত হয়ে ওঠার সুযোগও পায়নি। বস্তুতঃ সেই বিষয় নিয়ে কেউ তেমন একটা মাথা ঘামানোর চেষ্টাও করেননি। আর সেইভাবে কেটে গিয়েছিল অনেকগুলো বছরও। তাই গতানুগতিক ধারায় চলে যাচ্ছিল দিনও।

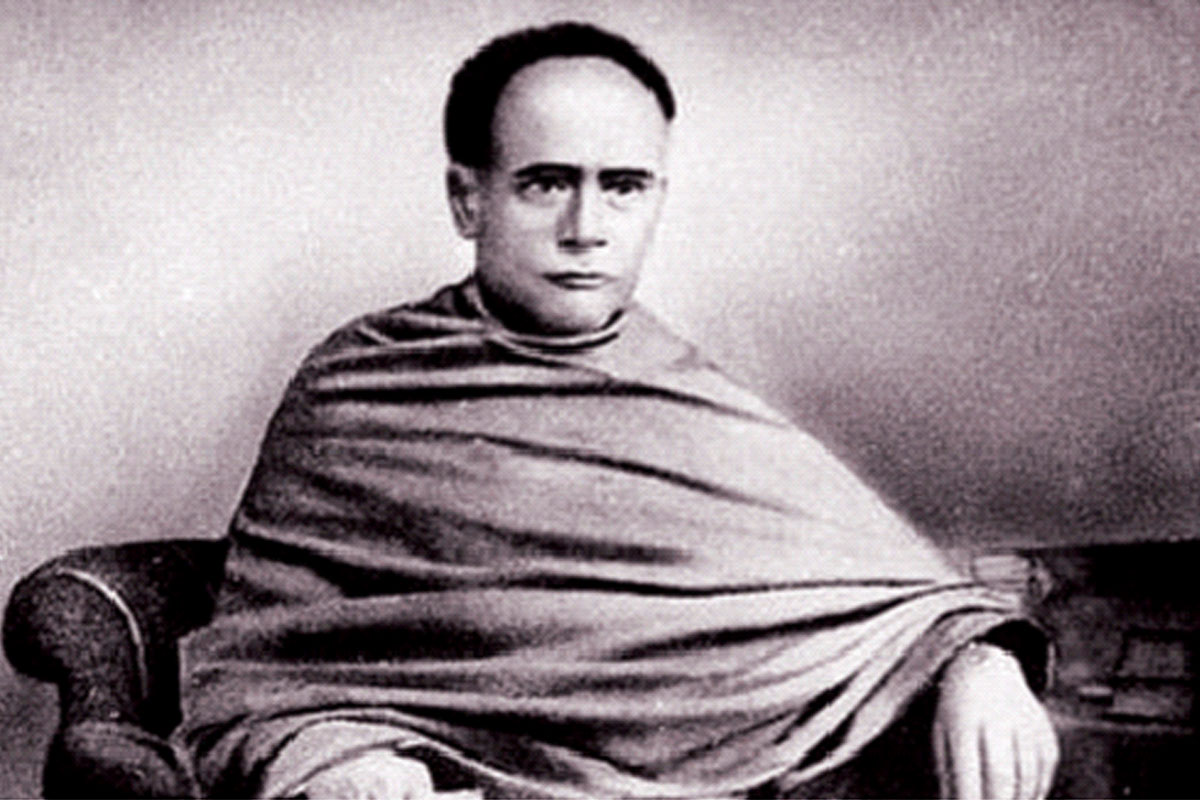

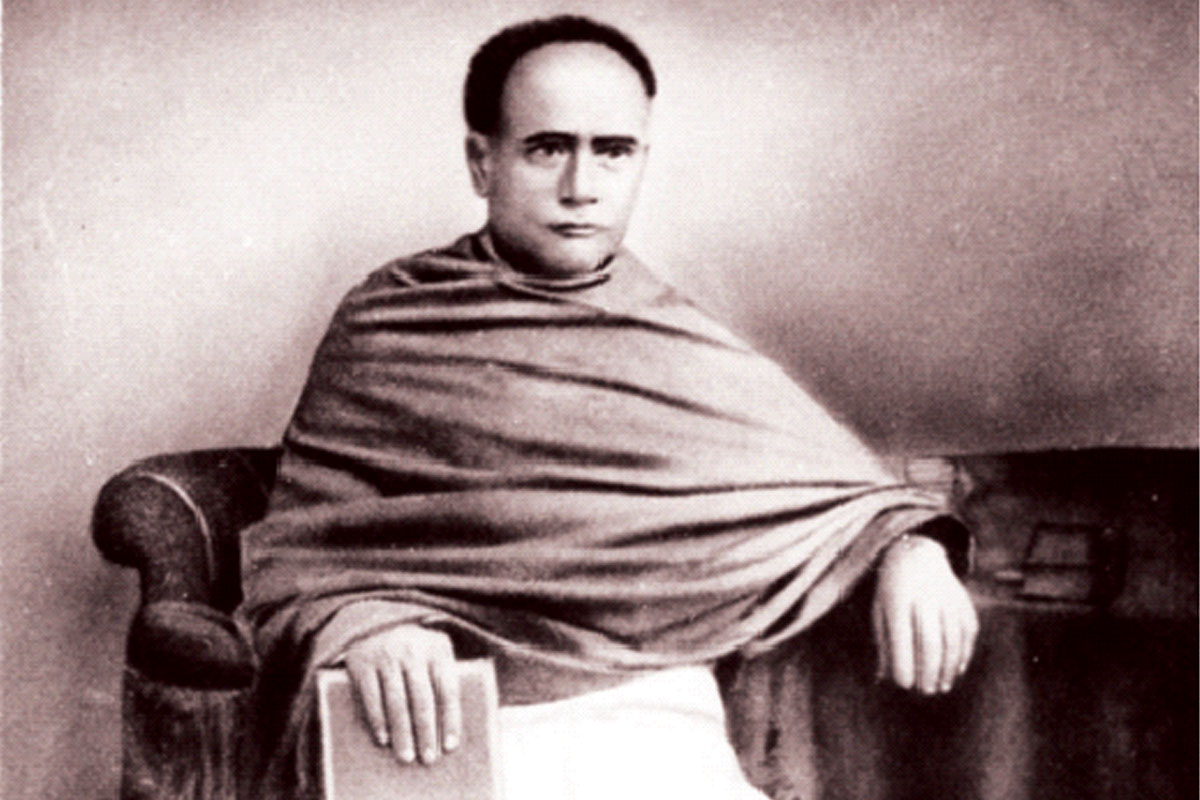

সেইভাবে চলতে চলতেই একসময় এই বাংলারই কৃতী সন্তান বিখ্যাত চিন্তাবিদ তথা আমাদেরই অতি পরিচিত মাতৃভাষার একনিষ্ঠ ভক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সেটা একেবারে মর্মে মর্মেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার সংস্কারের উদ্দেশ্যেই তিনি একেবারে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। বলাই বাহুল্য, সেইসময় সেই চিন্তা তাঁর মনের গভীরে এমনই ভাবাবেগের জন্ম দিয়েছিল যে, তাকে পরিমার্জিত করে সাহিত্যের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তৎপর হয়েও উঠেছিলেন।

ফলে হাজারো কাজের ভীড়ে সেজন্য নিজেকে প্রস্তুত করেও নিয়েছিলেন তিনি। সেইসময় জনকল্যাণমূলক নানান কাজের মধ্যেই তাঁর কেটে যাচ্ছিল দিনের অধিকাংশ সময়ও। কিন্তু তবুও আহার নিদ্রা ভুলে শুধুমাত্র মানুষের কল্যাণের কথা ভেবেই ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি। আর সেই কাজে তিনি প্রচুর সহায়তা পেয়েছিলেন সেই সময়ের বিখ্যাত গদ্যকার অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কয়েকজন অধ্যাপকও তাঁকে এই ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। আবার এই বিষয়ে কেরী সাহেবের ভূমিকাও যে ছিল বিশাল সেটাও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের আধুনিকীকরণের হোতা এই মানুষটির জন্ম ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তখন বীরসিংহ গ্রাম অবশ্য ছিল হুগলি জেলার অধীনে। পরে সেটা অন্তর্ভুক্ত হয় মেদিনীপুরের মধ্যে। তাঁর প্রাথমিক পর্বের লেখাপড়ার শুরু তাঁর গ্রামেরই পাঠশালায়। পরে উচ্চশিক্ষার জন্য চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন সংস্কৃত কলেজে। ১৮৪১ সালে সেখানকার পাঠ শেষ করে তিনি মন বসাতে শুরু করেন লেখালেখির কাজে। ১৮৪৭ সালে লিখে ফেলেন তাঁর সেই বিখ্যাত গ্রন্থ বেতাল পঞ্চবিংশতি। আর সেই বইটাই তাঁকে এমনই প্রতিষ্ঠা এনে দেয় যে, তারপরই একে একে প্রকাশিত হতে থাকে বোধদয়, শকুন্তলা, বাংলার ইতিহাস, কথামালা, সীতার বনবাস, আখ্যান মঞ্জরী ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ। সেখানেই কিন্তু শেষ নয়, তাঁরই লেখা বাংলা সাহিত্যের আরও দুই মূল্যবান সম্পদ উপক্রমণিকা এবং ব্যাকরণ কৌমুদি সেইসময় ভীষণভাবেই সমাদৃত হয়ে উঠেছিল সব শ্রেণির পাঠক পাঠিকাদের কাছেই।

ব্যস, তারপরই তিনি অতিক্রম করতে থাকেন উন্নতির একটার পর একটা সিঁড়িও। আর সেইভাবে চলতে চলতে বিদ্যাসাগর পদবীটিও অতি সহজেই অর্জন করাও সম্ভব হয় তাঁর পক্ষে। তখন তিনি সমাজের সবশ্রেণীর মানুষেরই একেবারে কাছের জন হিসেবে পরিচিত হয়েও উঠেছিলেন।

১৮৫০ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি। তার ঠিক এক বছর পরই আবার হয়ে ওঠেন সেই কলেজের অধ্যক্ষও। ফলে তাঁর কর্তব্যও বেড়ে যায় আরও বহুগুণ। তিনি বহুদিন ধরেই চাইছিলেন শিক্ষা ব্যবস্থার এবার আমূল পরিবর্তন ঘটাবেন। এবার সুযোগ পেয়ে সেই কাজেই মন বসাবার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, জাতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার। অতএব শিক্ষার প্রসার ঘটানোর দিকেই তখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং এগিয়েও চলেন দুর্বার গতিতেই।

সেইসময় স্কুল এবং কলেজের পাঠ্য তালিকাকে নতুনভাবে সাজানোর জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন তিনি। আর সেই দায়িত্বটাও তিনি নিয়ে নেন নিজেরই হাতে। সাহিত্যের পাশাপাশি বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনও হয়ে ওঠে তাঁর চিন্তাভাবনার অন্য আর এক দিকও।

স্ত্রী শিক্ষার দিকেও বিশেষ নজর দেন তিনি। স্থাপন করেন মেয়েদের কয়েকটি স্কুলও। আর সেজন্য তাঁর নিজস্ব আয়ের বেশ খানিকটা অংশও ব্যয় করতে হয়েছিল কেবলমাত্র জণকল্যাণেরই উদ্দেশ্যে।

১৮৫৮ সালে সরকারি পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত অর্থই দান করেছিলেন বিভিন্ন দুস্থ সংস্থা এবং দুঃখী মানুষজন এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের কথা চিন্তা করেই। বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় করেই তখন তিনি স্থাপন করেছিলেন কলকাতার বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মেট্রোপলিটন কলেজ। তাঁরই স্মৃতি রক্ষার্থে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটাই আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিদ্যাসাগর কলেজ নামে।

এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য হিসেবেও বিদ্যাসাগর মহাশয় কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। ১৮৮০ সালে ভারত সরকার তাঁকে প্রদান করে সিআইই উপাধি। শিক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে তাঁর অসাধারণ ভূমিকার কথা মনে রেখেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকেও বিভিন্ন সময়ে তিনি অর্জন করেছেন সন্মানজনক অনেক খেতাবও।