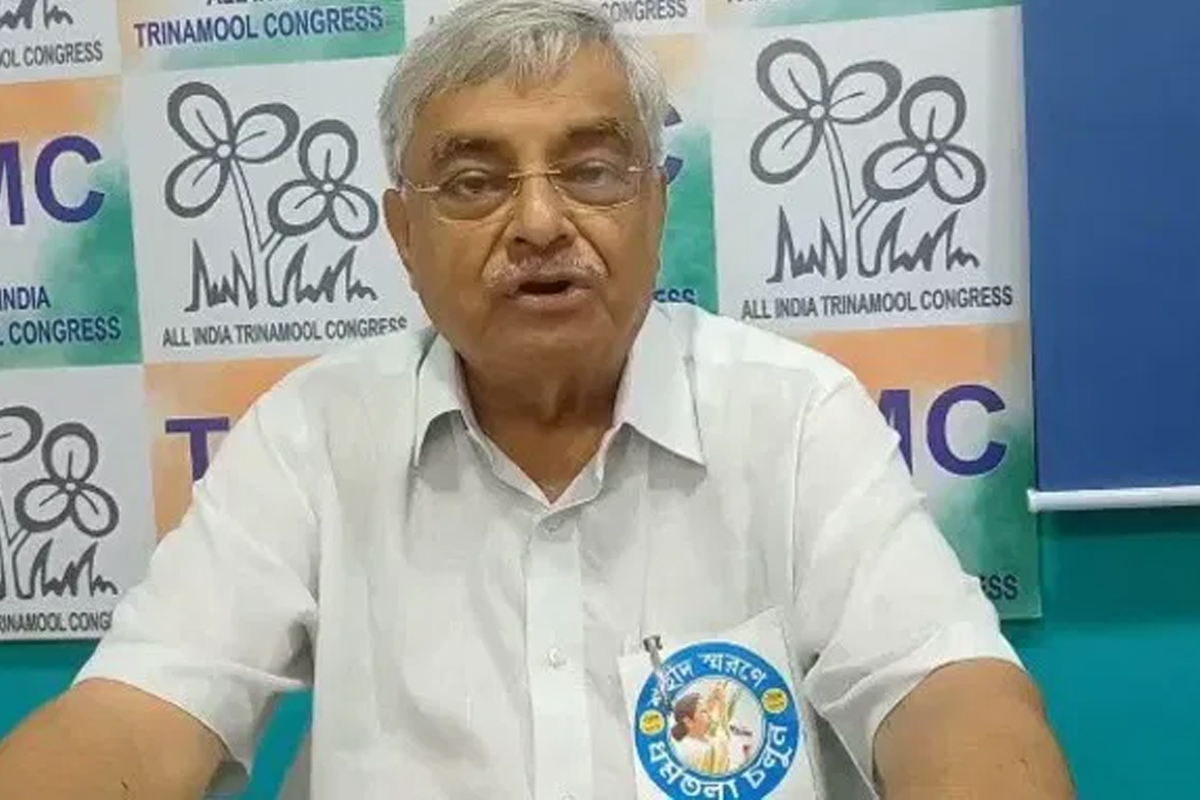

বরুণ দাস

বাজার থেকে মুদিদোকান, অভিজাত শপিংমল থেকে রেস্টুরেন্ট- সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে পাতলা পলিথিন ও প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ। এগুলি ‘ইউজ অ্যান্ড থ্রো’ অর্থাৎ কাজ ফুরিয়ে গেলেই ফেলে দেওয়া হয়। পাঁচ টাকার কাঁচালঙ্কা থেকে রেস্টুরেন্টের দামি খাবার- সবক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে ক্যারিব্যাগ ও প্লাস্টিকের কন্টেনার। যাবতীয় মশলাপাতি থেকে চাল-ডাল-তেল-নুন-অপেক্ষাকৃত মোটা প্লাস্টিকের প্যাকেট-বন্দি। কম পরিমানের শ্যাম্পু থেকে ক্রিম- প্লাস্টিকের পাউচ। নানা কোম্পানির চিপস থেকে যাবতীয় ফাস্টফুড-প্লাস্টিকের প্যাকেট-বন্দি।

পাড়ার সাইনবোর্ডহীন ছোট্ট মুদিদোকানেও কাগজের ঠোঙা ব্যবহার প্রায় উঠেই গেছে। হালকা পলি-প্যাকই এখন সবার ভরসা। ঠান্ডা পানীয়ের বোতল এখন আর কাচের বোতলে নয়, প্লাস্টিকের বোতলে বিক্রি হচ্ছে। ফরেন লিকার (বিলেতি মদ) থেকে কান্ট্রি লিকার-তাও প্লাস্টিকের বোতল এবং প্লাস্টিকের প্যাকেটে বিক্রি হয়। এছাড়া মিনারেল ওয়াটার বা জলের বোতল তো আছেই। ইদানিং বাস-ট্রেনের মধ্যে ঢালাও বিক্রি হওয়া হাফ লিটার ও এক লিটারের জলের প্লাস্টিকের বোতল তো আছেই। চায়ের দোকানেও এখন প্লাস্টিকের কাপ।

এখানেই শেষ নয়। প্লাস্টিক-পলিপ্যাক ব্যবহারের তালিকায় আরও অনেক কিছু আছে। এই ‘অনেক কিছু’ আপনাকে কষ্ট করে খুঁজে বেড়াতে হবে না। যেদিকেই তাকাবেন-সেদিকেই প্লাস্টিক আর পলিপ্যাকের ব্যবহার আপনার নজরে আসবেই। এখন বাসে-ট্রেনে হকাররাও পাঁচ-দশ টাকার মশলামুড়ি কিংবা কাঁচা বা সিদ্ধছোলা বিক্রি করছেন পলিথিনের ছোটো-বড়ো সাদা প্যাকেটে। সঙ্গে প্লাস্টিকের চামচও। এমন কি, ফুচকা খেতে গেলেও এখন আর শালপাতার বাটি নয়, এক ধরনের ছোট্ট থার্মোকল জাতীয় জিনিসের বাটি ব্যবহার করছেন।

অধিকাংশ অনুষ্ঠান-বাড়িতেও ওই ধরনের (ইউজ অ্যান্ড থ্রো) থালা-বাটি-গেলাস ব্যবহার করা হচ্ছে। শালপাতা কিংবা কলাপাতার ব্যবহার অনেক আগেই উঠে গেছে। এমন কি, ফাইবারের বহু-ব্যবহৃত থালা-বাটিও (আন ব্রেকেবল) এখন আর কেউ ব্যবহার করতে মোটেই ইচ্ছুক নন। খাবার পরে ধোওয়ার ঝামেলা থাকে। তাঁর জন্য বাড়তি কর্মী প্রয়োজন। ইউজ অ্যান্ড থ্রো-র জিনিসের ক্ষেত্রে সে ঝামেলা নেই। ফলে ছোটো-বড়ো সব ধরনের ক্যাটারারদের পছন্দের তালিকায় অগ্রাধিকার পায় থার্মোকল জাতীয় জিনিসের থালা-বাটি-গেলাস।

বাড়ির একান্ত ঘরোয়া কাজেও যেখানে অতিরিক্ত দু’-চারজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-পরিজন এলেও থার্মোকল জাতীয় জিনিসের থালা-বাটি-গেলাস ব্যবহার করছেন শহর ও শহরতলির গৃহস্থরা। শনি-সত্যনারায়ণ পুজোর সিন্নি থেকে যেকোনও পুজোর ফলপ্রসাদ (কিংবা খিঁচুড়ি) বিতরণের ক্ষেত্রেও ওই থার্মোকল জাতীয় জিনিসের থালা-বাটি-গেলাস ব্যবহার করা হয়। অন-লাইনে খাবার আনা হলেও তা প্লাস্টিকের কন্টেনারেই আসছে। মিস্টির দোকানে দই- রসগোল্লা-রাবড়ি-লেডিকিনি-ছানার পায়েস-পোলাও’র মতো জিনিসও প্লাস্টিকের কন্টেনারে বিক্রি হচ্ছে।

এ যেন ‘কানু বিনে গীত নেই’-এর মতোই আজ প্লাস্টিক আর পলিপ্যাক ছাড়া গীত (কথান্তরে পড়ুন গতি) নেই। আপনার চারদিকে শুধুই প্লাস্টিক, পলিপ্যাক আর থার্মোকলের বেজায় ছড়াছড়ি। বোতল-বন্দি ওষুধের ক্ষেত্রেও প্রায় একইকথা বলা যায়। কাচের শিশি বা বোতল প্রায় উঠেই গেছে। কাচের জায়গার দখল নিয়েছে প্লাস্টিকের শিশি বা কন্টেনার। হোমিওপ্যাথি ওষুধের ক্ষেত্রেও প্লাস্টিকের শিশি বা কন্টেনার ব্যবহৃত হচ্ছে। আগেকার ছোট্ট ছোট্ট কাচের শিশি-বোতল আর দেখা যায়না। লিকুইড বা গ্লোবেলস এখন প্লাস্টিকের শিশি বা কন্টেনারে বন্দি। ইলেকট্রিকের দ্রব্যাদি তথা মিটারবক্স থেকে সুইচবোর্ড, লেড টিউবলাইট থেকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম-সর্বত্রই প্লাস্টিক আর ফাইবারের রমরমা। স্যানেটারি ন্যাপকিনেও পাতলা প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়। এছাড়া চেয়ার-টেবিল-টুল থেকে বসার জন্য মোড়া জাতীয় নিচু আসবাবপত্র, আলনা থেকে আলমারি- সর্বক্ষেত্রেই আজ প্লাস্টিকের জয়যাত্রা। কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরমানু যন্ত্রাংশ তৈরিতেও প্লাস্টিক ব্যবহার করা হচ্ছে। জলের ট্যাঙ্ক এখন আর ইট-বালি-স্টোনচিপ-সিমেন্টের গাঁথুনি বা ঢালাই নয়, প্লাস্টিক ও ফাইবারে তৈরি হচ্ছে।

গরমের দিনে প্লাস্টিকের ট্যাঙ্কে রাখা জলের তাপমাত্রা ঠিক রাখার জন্য আধুনিক প্রযুক্তিও ব্যবহার হচ্ছে। ফলে প্লাস্টিক কিংবা ফাইবার নির্মিত জলের ট্যাঙ্কের চাহিদা ও ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। এখন আর শুধু ছাদের ওপরের ট্যাঙ্ক নয়, মাটির নিচের ট্যাঙ্কও প্লাস্টিক কিংবা ফাইবারের দেখা যায়। ছোটোদের বইও এখন আর কাগজে নয়, প্লাস্টিকের পাতায় ছাপা হচ্ছে। এককথায় আধুনিক ও উন্নত জীবনযাত্রার সঙ্গে প্লাস্টিক-পলিথিন-ফাইবার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এর থেকে বেরিয়ে আসার কোনও সম্ভাবনা নেই একথা বলাই বাহুল্য।

ইদানিং আবার প্লাস্টিকের চাল, প্লাস্টিকের বাঁধাকপি তৈরির (চিন থেকে এদেশে আসছে এবং কেউ কেউ সরেজমিনে তা প্রমাণ করার চেষ্টাও করছেন) খবরও সমাজমাধ্যমে ভেসে আসছে। তাহলে আর বাকি রইলো কী? জানি না, এর বিশ্বাসযোগ্যতা কতোটা। তবে অবাক হওয়ার বোধহয় দিন শেষ। যে ভাবে প্লাস্টিকের অগ্রগতি আমাদের চোখে ধরা পড়ছে-অবিশ্বাস করার কারণটুকুও সম্ভবতঃ মুছে যাচ্ছে। প্রয়াত ব্যতিক্রমী কথাসাহিত্যিক নারায়ণ সান্যালের একটি গ্রন্থে পড়েছিলাম প্লাস্টিকের খাবার তৈরির চেষ্টা চলছে যাতে খাবারের বিকল্প চাহিদা মেটানো যায়।

সেদিন হয়তো-বা খুব বেশি দূরে নয়। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে এছাড়া হয়তো বিকল্প কোনও পথ নেই। কারণ মানুষের বসবাসের জন্য কৃষিজমি ক্রমশঃ কমছে। উচ্চ ফলনের জন্য একই জমিতে ক্রমাগত অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা শক্তিও দ্রুত কমছে। ফলে ফসলের ফলনও কমছে। কিন্তু গোটা বিশ্বজুড়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। অন্যদিকে জমি তো আর বাড়ছে না। তাহলে বিকল্প পথ কী? বিকল্প খাদ্য আবিষ্কার করা। হতে পারে তা প্লাস্টিকের তৈরি। প্লাস্টিকের ব্যবহার যে গতিতে বাড়ছে, তাতে অনায়াসেই বলা যায়, মাছের সঙ্গে জলের যে গভীর সম্পর্ক, রক্তের সঙ্গে মাংসের যে অনিবার্য সহাবস্থান, নিঃশ্বাসের সঙ্গে প্রশ্বাসের যে একাত্মতা- প্লাস্টিকের সঙ্গে উন্নত ও সভ্যতার সম্পর্কও যেন ঠিক তেমনি হয়ে উঠেছে। আপনার-আমার কারও হাতেই এখন আর চটের ব্যাগ কিংবা কাপড়ের ব্যাগ দেখা যায় না। সবার হাতেই প্লাস্টিক আর পলিথিনের ব্যাগ। বাজার থেকে চালের বস্তা উধাও। বড়ো প্লাস্টিকের প্যাকেটে বিভিন্ন গোত্রের চাল বিক্রি হচ্ছে। বালি-সিমেন্টের ব্যাগও এখন প্লাস্টিকের। এটাকে যদি ‘প্লাস্টিকের যুগ’ বলা হয় তো কেউ আপত্তি করবেন না আশা করি। আধুনিক জীবন ও যাপনচিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে পলিথিন, প্লাস্টিক আর থার্মোকল জাতীয় জিনিস। সঙ্গে কিছুটা ফাইবারও। কাঠ, কাচ, কাঁসা, পিতল, তামা, এনামেল কিংবা অ্যালুমিনিয়ামকে দু’পায়ে মাড়িয়ে এক দানবিক গতিতে এগিয়ে চলেছে প্লাস্টিক- পলিখিন আর ফাইবার। এতে আমাদের হয়তো সাময়িক সুবিধে হয়েছে। ব্যাগ বহনের ঝামেলা নেই। খালি হাতে দোকান কিংবা বাজার যাচ্ছি আর পলিথিন-প্লাস্টিকের ব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি ফিরছি। জিনিসপত্র ঢেলে রেখে পলিথিন-প্লাস্টিকের ব্যাগ ফেলে দিচ্ছি নিকটস্থ ভ্যাটে। কাছাকাছি ভ্যাট না থাকলে বাড়ির সামনের খোলা ড্রেনে। কেউ-বা ছুঁড়ে দিচ্ছি সামনের রাস্তায়। কেউ-বা জমিয়ে রেখে একবারে ফেলে দিচ্ছেন কাছাকাছি কোনও ফাঁকা জায়গায়। আপনার দেখাদেখি অন্য আরও অনেকে একই কাজ করছেন। এভাবেই প্রতিদিন জমে উঠছে পলিথিন-প্লাস্টিকের ব্যাগের পাহাড়। নিয়মিত ভ্যাট পরিষ্কার না হওয়ায় কুকুরে টেনে এনে রাস্তায় ফেলছে। ওইসব পলিথিন-প্লাস্টিকের ব্যাগে অনেক সময় সবজি বা মাছ-মাংসের বর্জ্যঅংশও থাকছে। থাকছে পচা খাবার-দাবার সহ অন্যান্য অব্যবহৃত জিনিসও। রাস্তা নোংরা হচ্ছে। ‘ইউজ অ্যান্ড থ্রো’ পদ্ধতির কল্যাণে ড্রেন ভরে যাচ্ছে পলিথিন-প্লাস্টিকের ছোটোবড়ো ব্যাগে। ড্রেনেজ সিস্টেম ধাক্কা খাচ্ছে। নিকাশি ব্যবস্থায় আঘাত হানছে। সামান্য বৃস্টিতেই বাড়ির সামনের ড্রেন উপচে পড়ছে নোংরা জলে। রাস্তায় জমে যাচ্ছে ড্রেনের নোংরা জল। সঙ্গে পলিথিন-প্লাস্টিকের নোংরা-ভরা প্যাকেট। এমন কি, রাস্তা পেরিয়ে সে নোংরা জল বাড়ির উঠোনেও প্রবেশ করছে। বাড়ির বাইরে পা বাড়ালেই ওই নোংরা জল আপনার-আমার পা ভিজিয়ে দিচ্ছে। এটা কোনও কাল্পনিক চিত্র নয়। নয় মনগড়া আখ্যান। এই সময়ের বাস্তব চালচিত্র। যে চালচিত্রের নিত্যসাক্ষী আমি-আপনি সবাই। আপনার-আমার বাড়ির সামনের রাস্তা কিংবা ড্রেনে, আশপাশের ফাঁকা জায়গায় প্রতিদিন জমে উঠছে বা জমে থাকছে পলিথিন-প্লাস্টিকের ব্যাগ-বোতল-কন্টেনার।

রেলস্টেশন ও ট্রেনলাইনে জমে উঠছে পলিথিন-প্লাস্টিকের ব্যাগ-বোতল-কন্টেনারের পাহাড়। ইদানিং স্টেশন চত্বরে নোংরা ফেলার বাস্কেট থাকলেও তা ব্যবহার করেন না অধিকাংশ মানুষ। ছোটবড়োও সবাই ব্যবহারের পরই তা ছুঁড়ে ফেলে দেন রেললাইনে। যেখানেই একটু ফাঁকা জায়গা-সেখানেই পলিথিন-প্লাস্টিকের বিশাল স্তূপ। পাড়ার ড্রেন থেকে পাড়ার রাস্তা, সাধারণ বা জাতীয় সড়কপথের দু’পাশে, ট্রেনলাইন সহ তার দু’পাশের ফাঁকা জমিতেও পলিথিন-প্লাস্টিকের ব্যাগ-বোতল-কন্টেনার। আশপাশের পুকুর বা জলাশয়ের মধ্যেও ভাসছে পলিথিন-প্লাস্টিকের স্তূপ। পুকুর বা জলাশয়ের জলটুকু পর্যন্ত দেখা যায়না ভাসমান পলিথিন-প্লাস্টিকের হরেকরকম জিনিসের ঘন উপস্থিতিতে। আমাদের চারদিকে আজ পরিবেশের পক্ষে চূড়ান্ত ক্ষতিকারক পলিথিন-প্লাস্টিকের-থার্মোকলের পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয় আছে। সব এলাকায় আবর্জনা নিতে পুরসভার গাড়ি আসেনা। যেখানে আসে, সেখনেও ‘গাড়ি ভর্তি হয়ে গেছে’ বলে হুস করে চলে যায় পৌরসভার আবর্জনা-ভর্তি গাড়ি। ফলে সেদিনের জমে থাকা পলিথিন-প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা বর্জ্য-আবর্জনা এদিক-ওদিকে ফেলে দেন অনেকেই। অনেক সময় পচা দ্রব্য বা আবর্জনার গন্ধে ঘরে রাখাও যায় না। কারণ পরের দিন আবর্জনা নিতে পুরসভার গাড়ি আসবেই-তেমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। মর্জি মাফিক তাঁরা আসেন। সময়-জ্ঞানও তাদের কম। কোনওদিন খুব সকালে আসেন তো কোনওদিন আবার বেশ বেলায়। অনেকে আবার পুরসভার গাড়ি এলেও তাতে দেন না; বিশেষ করে যেদিন খুব সকালের দিকে পুরসভার গাড়ি আসে। পরে ইচ্ছেমতো অন্যত্র অর্থাৎ বাড়ির আশপাশের কোনও ফাঁকা জায়গায় ফেলে আসেন। এভাবেই আমাদের বাড়ির আশপাশে জমে ওঠে পলিথিন-প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা যাবতীয় বর্জ্য-আবর্জনা। আমাদের অলসতা, আমাদের অসচেতনতা, পরিবেশ সম্বন্ধে আমাদের উদাসিনতাই এজন্য অনেকটাই দায়ী একথা কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। আমরা কিছুটা সচেতন হলে পুরোটা না হলেও অন্ততঃ কিছুটা বিপদ তো এড়ানো যায় সহজেই। কিন্তু সেকথা মানছেন কে? প্লাস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে পুর-প্রচার সত্বেও আমরা তা বর্জনের দিকে যাচ্ছি কী?