বীরসিংহের সিংহশিশু! বিদ্যাসাগর! বীর!

উদ্বেলিত দয়ার সাগর,—বীর্যে সুগম্ভীর!

সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,

তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

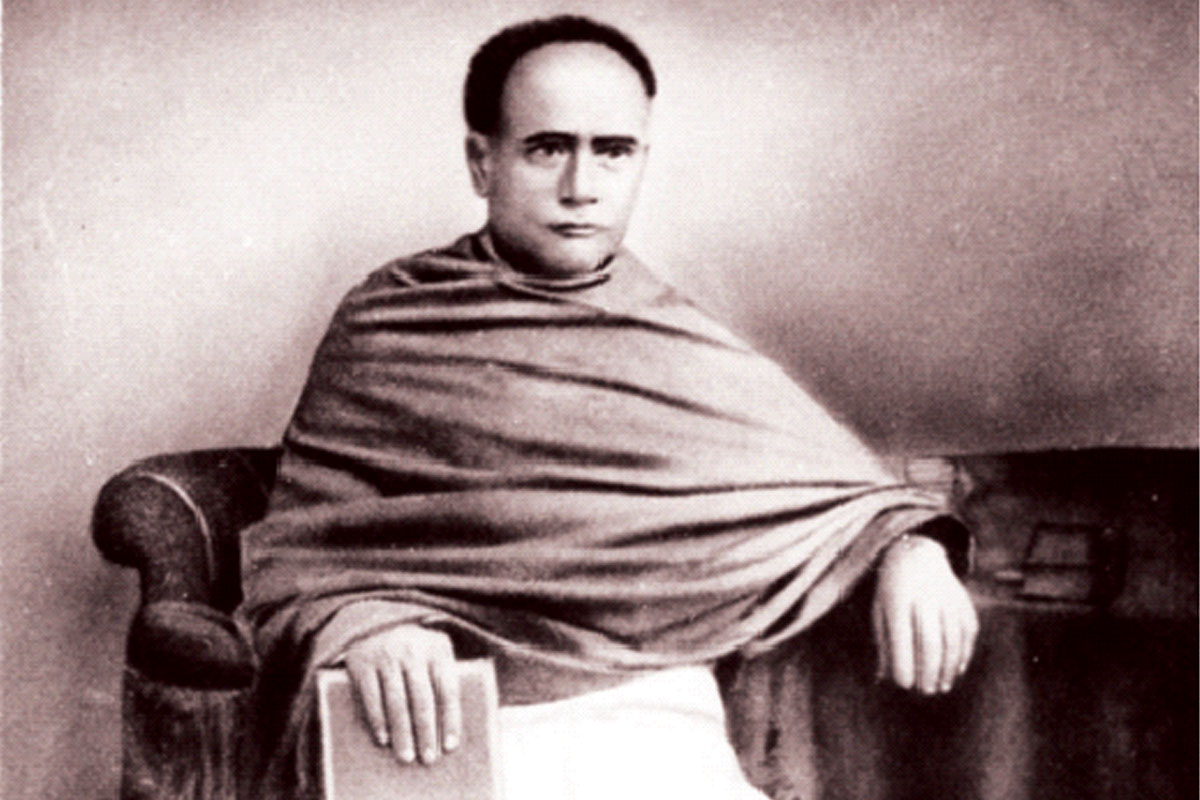

… তিনি ছিলেন বলে ‘বর্ণ পরিচয়’ প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি ছিলেন বলে ‘বিদ্যাসাগর সেতু’ নির্মিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন বলে নারী শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল। তিনি ছিলেন বলে বহুবিবাহ ও ব্যলবিবাহের মতো সামাজিক অভিশাপ দূরীভূত হয়েছিল। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় ‘বিদ্যাসাগর’ কে ছিলেন? চটজলদি অনেকেই উত্তর দেবেন— একজন সমাজ সংস্কারক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বাংলার নবজাগরণ কালের পুরোধা ব্যক্তি, করুণার সাগর … ইত্যাদি ইত্যাদি। জেনে রাখা ভালো, ‘বিদ্যাসাগর’ কোনও ব্যক্তি নন, ওটা তাঁর উপাধি। যা তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ সালে লাভ করেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য। মানুষটির প্রকৃত নাম—‘ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়’। তথ্যে মেলে, নিজের পদবীকে তিনি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ‘শর্ম্মা’ লিখতেন অর্থাৎ ‘ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা’।

কে এই ‘ঈশ্বরচন্দ্র’? দু’শো বছর পার হয়ে’ও যাকে নিয়ে এত মাতামাতি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথায়, ‘…তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপন করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙ্গালী জাতির তীর্থস্থান হইয়াছে।’

তবে ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষটিকে মধু কবি মাইকেল মধুসূদন বোধহয় যে উপাচরটি দিয়েছিলেন তাও বেশ গ্রহণযোগ্য—‘প্রচীন ঋষির প্রজ্ঞা, ইংরেজের কর্মোদ্যম ও বাঙালি মায়ের হৃদয় বৃত্তি।’ নবজাগরণের পুরোধা ঈশ্বরচন্দ্র জন্ম নেন মেদনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। সেজন্য কেউ কেউ তাঁকে বীরসিংহ গ্রামে। সেজন্য কেউ কেউ তাঁকে বীরসিংহের ‘সিংহ শিশু’ বলেও অভিহিত করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের মূল উপাদানগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতীদেবীর কাছ থেকে স্পষ্টবাদীতা, দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়ণতা, অধ্যাবসায়, শ্রমশীলতা ও নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণগুলি অর্জন করেছিলেন। আর তাতেই তিনি হয়ে ওঠেন প্রাতঃস্মরণীয়। কাশীতে জনসমক্ষে বাবা-মা’র কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘এঁরাই আমার বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা’। পিতা-মাতার প্রতি তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা আজকালকার ছেলে-মেয়েদেরও লজ্জা দেবে। মা ভগবতী দেবী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের প্রেরণাস্বরূপ। মায়ের কথাই ছিল তাঁর কাছে শেষ কথা। তাই মায়ের ডাকেই এক ঝড় জলের রাত্রে উত্তাল হওয়া দামোদর নদী সাঁতরে পার হন। মায়ের গায়ে ছেঁড়া চাদর দেখে ঈশ্বরের মনে আঘাত লাগে। ততক্ষণাৎ কলকাতা থেকে কয়েকটা গরম জামাকাপড় কিনে গ্রামের বাড়িতে পাঠান। তাতেও ভগবতী দেবী খুশি নন। তিনি আরও জামা-কাপড় পাঠাতে বলেন ছেলেকে। কৌতূহলী ঈশ্বরচন্দ্র জেনেছিলেন তাঁর মা গ্রামের গরিব ছেলেমেয়েদের দান করে দিয়েছেন সেগুলি। অশ্রুতে ভিজে যায় তাঁর দু-চোখের পাতা। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন, ‘বিদ্যাসাগরের হৃদয় ছিল একদিকে কুসুমের মতো কোমল, অন্যদিকে ব্রজের মতো কঠোর। … তিনি যে সামর্থ ও আত্মনির্ভর শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সাধারণ বাঙালি চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না।’

ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্র জীবনের কথা উঠলে বলতেই হয় সেই সময়কার তাঁর কঠোর তপস্যার কথা। তাঁর ছাত্রজীবন সর্বকালের, সব দেশের। সকল ছাত্রের আদর্শের বস্তু। যে দারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর ছাত্র জীবন অতিবাহিত করেছিলেন তা সত্যই বিস্ময়কর। মাত্র নয় বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজে শুরু হয় তাঁর দেদীপ্যমান ছাত্রজীবন। এই কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সংস্কৃত সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। বারো বছরের ছেলের মুখে সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথাবার্তা শুনে অবাক হোতেন কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকরাও। অনুবাদেও ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন বিশেষ দক্ষ। তাঁর সংস্কৃত থেকে বাংলা বা বাংলা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ অন্য ছাত্রের ঈর্ষার কারণ ছিল। হাতের লেখার জন্যও প্রতি বছর তিনি পুরস্কার পেতেন।

সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতবিদ্যার অনুশীলনে সে সময়কালে ঈশ্বরচন্দ্রের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। সাহিত্য, দর্শন, অলঙ্কার, পুরাণ, স্মৃতি-সকল বিষয়েই তিনি অসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। ফলস্বরূপ সংস্কৃত কলেজ থেকেই তিনি ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি পান। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২১ বছর।

সংস্কৃত কলেজে পড়বার আগে থেকেই তিনি ‘বিদ্যার আকর’ হয়ে ওঠেন। বইয়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসায় পিতা ঠাকুরদাস তাঁকে অনুমতি দেন কলকাতায় বাড়ি কিনতে। ১২৮৩ বঙ্গাব্দে কলকাতার বাদুড়বাগানে তিনি নতুন বাড়ি কিনে এক অভিনব ‘লাইব্রেরী’ গড়ে ও তোলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সেই লাইব্রেরির কথা পরবর্তীকালে শশিভূষণ বসু নামে এক ব্যক্তি লিখেছিলেন,

‘‘আমি কাচে আবৃত শেলফের পুস্তকগুলির প্রতি বার বার তাকাইতে লাগিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, ‘এস বই দেখাই’, এই বলিয়া এক একটি শেলফ্ খুলিয়া বই দেখাইতে লাগিলেন। ইতহাস, সাহিত্য, দর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি বিশেষ বিশেষ বিভাগে সজ্জিত করা হইয়াছে। … সমস্ত পুস্তক একই রকমের বাঁধান। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, বিলাতের পুস্তক-বিক্রেতাদের নিকট এইরূপ বলা আছে যে, নূতন ভাল পুস্তক বাহির হইলে, তাহারা এই রূপে বাঁধাই করিয়া, আমার এখানে পাঠাইবেন। দেখিলাম, আরভিঙের স্কেচ বুক, এই সামান্য দরের পুস্তকখানিও অন্যান্য দামী পুস্তকের মত বাঁধান হইয়াছে। বইখানি কিনিতে যে খরচ পড়িয়াছে তাহা অপেক্ষা বাঁধাইয়ের মূল্য অধিক। এই সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজির মধ্যে বসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সময় যাপন করিতেন। এত বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পাশ্চাত্য, সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনের প্রতি কি প্রবল অনুরাগই তাঁহার প্রকাণ্ড লাইব্রেরি প্রকাশ করিতেছে, তখন এই কথাই মনে আসিতে লাগিল। বইগুলি তাঁহার এতই অনুরাগের ও ভালবাসার সামগ্রী ছিল যে, কোন ব্যক্তি ওই লাইব্রেরির বই পড়িতে চাহিলে তিনি তাহা কখনই দিতেন না; এই কথা বলিতেন, উহা দিলে তাঁহার প্রাণে লাগে। উহা না-দিয়া তিনি সে পুস্তক একখানি কিনিয়া দিতেও প্রস্তুত হইতেন।’’ উল্লেখ্য, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পরম লাইব্রেরী টি লালগোলার রাজার কাছে, বন্ধক ছিল। যা তিনি পরে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’কে দান করেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যায়নের শেষে ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মজীবন শুরু হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে। কারণ ঐ কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহল ছিলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে ‘পঞ্চাশ’ টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। বিদেশ থেকে আসা সাহেবদের বাংলা-হিন্দি, উর্দু ও ফারসি পড়াতেন ঈশ্বরচন্দ্র। পরে (১৮৪৬), সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্তের অনুরোধে ঈশ্বরচন্দ্র যোগ দিলেন ঐ কলেজে। সংস্কৃত কলেজে যোগ দিয়ে বেশ কিছু সংস্কার করেন ঈশ্বরচন্দ্র। কারণ কেবল চাকরি করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল দেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা। এ নিয়ে রসময় দত্তের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হলে তিনি ১৮৪৭ সালে চাকরিতে ইস্তফা দেন। রসময় দত্ত সে সময়ে কিছু লোকের কাছে বলেছিলেন—‘চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর খাবে কী?’ কথাটি কানে এলে বিদ্যাসগর বলেছিলেন,— ‘দত্তমশাইকে বোলো, বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচবে, মুদির দোকান করে খাবে, কিন্তু যে চাকরিতে সম্মান নেই, সে চাকরি করবে না।’ এমনই বিরল আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী ছিলেন বিদ্যাসাগর। আর একটি ঘটনায় স্পষ্ট হয় তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ। ১৮৭৪ সালে দু’জন যুবকের সঙ্গে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির যাদুঘর দেখতে যান। সঙ্গে যাওয়া যুবক দুটির পরনে ছিল কোট-প্যান্ট-বুট। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পরনে ধুতি-সাধারণ চাদর আর পায়ে তালতলার চটি। সঙ্গী দু’জনকে ভেতরে যেতে দিলেও দারোয়ান বিদ্যাসাগরকে চটি খুলে ঢুকতে বলায় তিনি চূড়ান্ত অপমানিত হন। এই খবর সোসাইটির সম্পাদক প্রতাপচন্দ্রের কানে পৌঁছলে তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে ক্ষমা চেয়ে ভেতরে আসতে বলেন। বিদ্যাসাগর যাননি। তিনি বলেন, ‘যেদিন সকলের জন্য এক নিয়ম চালু হবে সেদিনই ভিতরে যাব।’

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী’কে একবার বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, ‘ভারতবর্ষে এমন কোন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতা শুদ্ধ পা’খানা তুলিয়া টক্ করিয়া লাথি মারিতে না পারি।’ আর বিদ্যাসাগরের জীবদশায় শিবনাথ শাস্ত্রী লিখলেন—

‘‘তিনি (বিদ্যাসাগর) কখনও আত্মমর্যাদা ভুলেন নাই, কখনও সামান্য স্বার্থের অনুরোধে অপমান সহ্য করেন নাই। ধনী বা পদস্থ লোকের তোষামোদ করা তাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছেন, তিনি ভাঙ্গিবেন, তবু নত হইবেন না। ইহাকেই ত বলে মানুষ। নতুবা ধনীর দ্বারে তোষামোদ দ্বারা জীবন ধারন করা ত শৃগাল কুকুরের কাজ।’’

আজ যখন পরিস্থিতির চাপের অজুহাতে অন্যায়ের সঙ্গে আপস করাটা বাস্তব বলে চালানো হচ্ছে, ব্যক্তিগত লাভ কিংবা একটু স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ক্ষমতাবানদের কাছে আত্মবিসর্জন দেওয়াটা স্বাভাবিক হচ্ছে। সে সময়ে বিদ্যাসাগরের চরিত্র আমাদের সামনে এক সুমহান এবং অমূল্য শিক্ষাদান করে।