হীরক কর

মাঘের শীতের তীব্রতায় যখন প্রকৃতিসহ মনুষ্যকুল ও জীবজগৎ কাবু, ঠিক তখনই আগমন ঘটে ঋতুরাজ বসন্তের। ফাগুনের হাওয়ায় উৎসবের রঙে মেতে উঠে প্রকৃতি। শীতে বৃক্ষের পত্ররাজি ঝরে পড়ে, প্রকৃতিতে আসে স্তব্ধতা। বসন্তের আগমনে সেই আড়মোড়া ভেঙ্গে প্রকৃতি হয়ে উঠে সজীব। বসন্তের আগমনধ্বনি পাওয়া যায় গাছের নতুন কুঁড়িতে। এক অনিন্দ্য সজীবতা, উচ্ছ্বাস আর আনন্দের পূর্ণরূপ শোভিত হয় বসন্তে। ষড়ঋতুর বাংলায় বসন্ত বাংলা বছরের সর্বশেষ ঋতু হলেও বসন্তকে ঘিরেই যাবতীয় উচ্ছ্বাস বাঙালির।

মাত্র দেড় বছর বয়সে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার পরিচয়। সেই সূত্রেই প্রতিমা দেবীর কোলে ওঠা। আর তার পরের বছর ১৯৬৯ সালের ১ জানুয়ারি প্রতিমা দেবীর প্রয়াত হন। কিন্তু তার কয়েক মাস আগে একটি শিশুর কানে যে আদর্শের আশীর্বাদ গেঁথে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ, তাই পরবর্তীকালে সার্থক হয়ে উঠবে তা কেউই বুঝে উঠতে পারেননি।

বোঝা গিয়েছিল তার প্রায় বাইশ বছর পরে।১৯৯২ সালে দোলের আগের এক সন্ধ্যায় অরিন্দম চক্রবর্তী অর্থাৎ নীলদার হাত ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর সাংবাদিকতার আমাদের প্রায় ৮ জনের শান্তিনিকেতনে যাওয়া এবং শ্রীনিকেতনের এক কাকুর কোয়াটারে ওঠা। তখন এত পাঁচিল আর ভেপারে লজ্জিত ছিলনা শান্তিনিকেতন। দোল পূর্ণিমার চাঁদ ছিল আক্ষরিক অর্থেই স্পষ্ট। সে রাতে ‘ও আমার চাঁদের আলো’ অথবা ‘চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে’ গাইতে গাইতে পায়ে হেঁটে গৌড় প্রাঙ্গণ থেকে শ্রীনিকেতনে ফেরা। যা এখনো স্মৃতিতে ‘চাঁদনী’ ছড়িয়ে দেয়।

পরের বছর ১৯৮৩-তে আমার আর অংশু চক্রবর্তীর একটি দু’কামরার আস্তানা হল দিগন্ত পল্লীতে। সে বাড়িতে দোলের সময় সহপাঠীদের চাঁদের হাট বসত। আর পৌষ মেলার সময় সে বাড়ি গিয়ে উঠতাম আমি আর স্মরজিত রায়চৌধুরী। তখন প্রত্যেক সপ্তাহান্তে আমার গুরুদেবের আশ্রমে যাওয়া। উদয়ন বাড়ির একতলার ডানদিকে আধুনা বন্ধ ছোট্ট ঘরটিতে বসতেন উত্তরায়ণের সুপারিনটেনডেন্ট দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ আলুদা। সেখানে সকালে বিকালে কাজের ফাঁকে ছিল আমাদের আড্ডা। সেই আড্ডায় আসতেন সাগরময় ঘোষ, শান্তিদেব ঘোষের মেজ ভাই মন্টু দা। নীলিমা সেন অর্থাৎ বাচ্চু দির মেয়ে চুায়াদি, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, অরূপ সরকার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অর্ঘ্য সেন, শান্তিনিকেতনের দুই ট্রাস্টি পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়(লেবুদা) ,সুপ্রিয় ঠাকুর, বিশ্বভারতী লাইবেরিয়ার স্বপন কুমার ঘোষ প্রমূখ। পৌষ মেলার সময় সেই আড্ডাই চলে যেত পূর্বপল্লী স্থিত মেলার মাঠে কালোর দোকানে। সেখানেই আমার সঙ্গে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ মোহরদির পরিবারের ছেলেমেয়েদের সাথে আলাপ। যারা ছিলো প্রায় আমাদের সমবয়সী।

টানা তিন দিন রাতে পড়ে থাকতাম বাউল ফকিরের এক আখরাতেই। এখানেই প্রথম আলাপ আসামের বাসুদেব বাউল, গুসকরার কার্তিকদা, বোলপুরের লক্ষণদা, জাপানি বাউল কাজুমী, পার্বতী বাউলের সঙ্গে। আমরা হাওড়া থেকে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে উঠলে গুসকরা থেকে ট্রেনে উঠে পড়ত কার্তিকদা । আখড়া থেকে দুপুরে চলে আসতো আমাদের আস্তানায়। এমনিতেও সাধারণ দিনে বাড়ি ভরে উঠত কার্তিকদা বা আমাদের শান্তিনিকেতন পরিবারের ভোলানাথ ঘড়ুইয়ের বাউল গানে। সারারাত কেটে যেত গীতবিতান খুলে অসিত বিশ্বাসের কন্ঠে জর্জদার গাওয়া রবীন্দ্রনাথে ।

এরপর আমরা আরো জড়িয়ে যাই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে। মূলত, আমাদের উদ্যোগেই বিশ্বভারতীতে গড়ে ওঠে পর্যটন এবং সাংবাদিকতা বিভাগ। সে এক কাহিনী । পর্যটন বিভাগের শুরুতে অনেক বিদগ্ধদের সঙ্গে কমিটি মেম্বার হয় অসিত বিশ্বাস। এই অর্বাচীন কলমচিকে রাখা হয় সাংবাদিকতা বিভাগের সূচনা কমিটিতে । ফলে, রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী হয়ে ওঠে আমাদের আরেকটি আবেগের জায়গা। ছাতিমতলার সেই বাণীটি, “তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ,আত্মার শান্তি”।

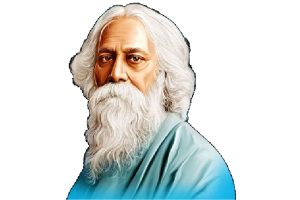

১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিভৃতে ঈশ্বরচিন্তা ও ধর্মালোচনার উদ্দেশ্যে বোলপুর শহরের উত্তর-পশ্চিমাংশে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যা কালক্রমে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেয়। ১৯১৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এরপর ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর, ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ৮ পৌষ রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। যা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন।

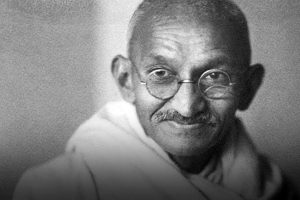

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ঋতু বর্ষা হলেও বসন্তের আগমনধ্বনি পাওয়া যায় তার অজস্র গানে, কবিতায়। বসন্তের কবিতা বা গানে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিই সবচেয়ে বেশি। রবীন্দ্রনাথের মোট ২ হাজার ২৩২টি গানের মধ্যে প্রকৃতি পর্বের গান আছে ২৮৩টি। এর মধ্যে বসন্ত পর্যায়ের গানের সংখ্যা ৯৮টি। বসন্তের চেয়ে কেবল বর্ষা পর্যায়ের গানের সংখ্যাই বেশি, ১২০টি।

প্রতিটি ঋতুর সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন ঋতু উৎসবের আয়োজন করতেন। তারও আগে কনিষ্ঠ সন্তান শমীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবদার মেনে ১৩০৩ বঙ্গাব্দের বসন্তের পঞ্চম দিনে রবীন্দ্রনাথ সূচনা করেছিলেন ‘ঋতুরঙ্গ উৎসব’। প্রথম ঋতুরঙ্গ উৎসবের জন্য রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে,/আনন্দ বসন্ত সমাগমে॥/বিকশিত প্রীতিকুসুম হে/পুলকিত চিতকাননে॥/জীবনলতা অবনতা তব চরণে।/হরষগীত উচ্ছ্বসিত হে/কিরণমগন গগনে॥’

বসন্ত পঞ্চমীতে শমীন্দ্রনাথ ও আরও ২ জন ছাত্র বসন্ত সেজেছিল। ১জন সেজেছিল বর্ষা, আর ৩ জন সেজেছিল শরৎ। সে বছরের নভেম্বরে মাত্র ১১ বছর বয়সেই প্রয়াণ হয়েছিল শমীন্দ্রনাথের।

১৯২৫ সালে ‘ঋতুরঙ্গ উৎসব’ পরিবর্তিত হয় শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত ‘বসন্ত উৎসব’ নামে।

রবীন্দ্রনাথ বসন্তের গানে লিখেছেন, ‘আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।/তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে/কোরো না বিড়ম্বিত তারে।/আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,/আজি ভুলিয়ো আপনপর ভুলিয়ো,/এই সংগীত-মুখরিত গগনে/তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।’

রথীন্দ্রনাথের খাতা পড়ে আমরা বুঝতে পারি, পুরনো শান্তিনিকেতনের উৎসব-যাপন কতটা নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথের কাছে উৎসব মানেই হল ‘অংশগ্রহণ’। সহজ ভাবে উৎসবে যোগ দান করে সকলে যাতে আনন্দ পান, তা রবীন্দ্রনাথ সবসময় চাইতেন।

কিন্তু আক্ষেপ, বর্তমানের বসন্তোৎসব উদ্যাপনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উৎসব ভাবনার মিল নেই বললেই চলে। সমসময়ে আশ্রম প্রাঙ্গণে বসন্ত নয়, ভিড়টাই যেন মুখ্য হয়ে উঠেছে। শান্তিনিকেতন হয়ে উঠেছে ‘দৃশ্য বস্তু’। যা রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল না। এমনকি, পলাশের ডাল ভেঙে ফুল ছিঁড়ে ফুলের মালা বিক্রির ব্যবসাও বসন্তোৎসবের সকালে এখন রমরমিয়ে চলে। কিন্তু আমাদের পুরনো শান্তিনিকেতন তো প্রকৃতিকে বিনষ্ট করে ঋতুর উদ্যাপন করতে শেখায়নি কোনও দিন। বরং ধুলোয় পড়ে থাকা ঝরা পলাশ আঁচলে কুড়িয়ে, নিজে হাতে মালা গেঁথে, বসন্তকে ছুঁতে শিখিয়েছিল।

বসন্তউৎসব আমাদের চোখের সামনে তিনবার জায়গা বদল করেছে। শুরুতে বসন্তউৎসব হতো গৌরপ্রাঙ্গনে। তারপর তার উঠে চলে যায় আশ্রম মাঠে৷ অর্থাৎ মেয়েদের হোস্টেলের সামনে ফুটবল মাঠে। আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে কয়েক ঘণ্টায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হত৷ অতীতে উৎসবের সূচনার পরই বহিরাগতদের তাণ্ডবের সাক্ষী হয়েছেন বিশ্বভারতীর পড়ুয়া থেকে শুরু করে অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, আশ্রমিক এবং শান্তিনিকেতনবাসী সকলেই৷ এই আশ্রম মাঠ সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে ঐতিহ্যবাহী চৈতি, গৌরপ্রাঙ্গণ, ঘণ্টাতলা, কালো বাড়ি, রামকিঙ্কর বেইজের মূল্যবান ভাস্কর্য প্রভৃতি। তাতেও আবির দেওয়া হত৷ ক’দিন আগেও বসন্তোৎসব শেষে বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাসে মিলত মদের বোতল এবং প্লাস্টিকের মতো নানা কিছু। এমনকী বিশ্বভারতীর বহু ছাত্রীকে বহিরাগতরা হেনস্থা করেছে বলেও অভিযোগ। এরপর বসন্তোউৎসব উঠে চলে যায় পূর্বপল্লীর পৌষমেলার মাঠে। পরে আবার ফিরে আসে গৌরপ্রাঙ্গনেই। কিন্তু ,হাজারো নিষেধাজ্ঞাকে সঙ্গী করে। এই বিশ্বভারতী বর্তমানে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। এই হেরিটেজ তকমা রক্ষার্থে আর বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার দিয়ে বসন্তোৎসব করতে চায় না বিশ্বভারতী। তাই এবারও বিশ্বভারতীর বসন্তোৎসবে বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়৷ রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্যের মধ্যে দিয়ে পড়ুয়ারা উদযাপন করে বসন্তোৎসব।

শেষবার ২০১৯ সালে আশ্রম মাঠে হয়েছিল বসন্তোৎসব । ২০২০ সালে করোনা পরিস্থিতির জন্য বন্ধ হয়ে যায় তা। ২০২১ সাল থেকে তৎকালীন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বসন্তোৎসবে বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন৷ এমনকী ভিড় এড়াতে দোলপূর্ণিমার দিন বসন্তোৎসব না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। ফলে বহিরাগতদের সঙ্গে সঙ্গে বাধা পান আমাদের মতো আশ্রমিক এবং আশ্রমবন্ধুরা।

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত দোলের দিন লক্ষাধিক পর্যটকের গন্তব্য ছিল শান্তিনিকেতন, কিন্তু ২০১৯ সালের বসন্ত উৎসবে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার পর সেই ধারা বদলায়। ২০১৯ সালে দোলের আগের দিন শেষ রাত থেকেই শান্তিনিকেতনের রাস্তায় প্রবল যানজট সৃষ্টি হয়েছিল। হাজার হাজার পর্যটক বিশ্বভারতীতে বসন্ত উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। ভিড়ের চাপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। সেই ঘটনার পরেই বসন্ত উৎসবে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। পরপর দু’বছর করোনা অতিমারির কারণে সরকারি নিষেধাজ্ঞা ছিল। তার পরেও বিশ্বভারতীতে বসন্তউৎসবের স্বাভাবিক ছবি ফেরেনি। এবারও বিশ্বভারতীর বসন্তউৎসব স্বাভাবিক ছন্দে না ফেরাতে হতাশ পর্যটকেরা। এবার দোলপূর্ণিমা ১৪ মার্চ৷ তার কয়েকদিন আগে ১১ মার্চ বসন্তোৎসব পালন করে ফেলেছে বিশ্বভারতী। যা রবীন্দ্রনাথের কাছেও অনভিপ্রেত। গুরুদেব একসময় বিশ্বের জনগণের কাছে বিশ্বভারতির দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তাই, শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী বসন্তোৎসবে এক সময় দেশ- বিদেশের পর্যটকদের সমাগম হত। ২০২০ সালের পর থেকে নানা কারণে সেই উৎসবে সাধারণ মানুষের প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেওয়া হয়। ২০২৩ এবং ২০২৪ সালেও শুধুমাত্র বিশ্বভারতীর পড়ুয়া, শিক্ষক ও আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বসন্ত উৎসব পালন করা হয়। এবারও একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দোলের আগেই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। বহিরাগতদের উপদ্রব আগেও ছিল। বসন্তোৎসবের দিন আমরা আশ্রমিকরা সজাগ থাকতাম। এখনকার এডিজি জ্ঞানবন্ত সিং তখন এসডিপিও বোলপুর। উৎসবের আগের রাতে জ্ঞানবন্ত সিং এবং আমি আশ্রম প্রাঙ্গণে ঘুরে ঘুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতাম। তৎকালীন উপাচার্যদের ভাবনাতেই আসেনি, দোলের দিন শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব হবে না। তাঁরা সব সময় আশ্রমিক এবং আশ্রমবন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। নিমাই সাধন বসু থেকে সুজিত বসু অবধি এই পরম্পরার সাক্ষী আমি।

শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব কোনও ধর্মীয় উৎসব হিসেবে নয় বরং রঙ এবং প্রকৃতির উৎসব হিসেবে পালিত হয়। তীব্র শীতের পর বসন্ত জীবনের সতেজতা বহন করে। প্রকৃতির প্রাণবন্ত রঙ প্রকৃতিকে রাঙিয়ে তুলতে শুরু করে। শান্ত শান্তিনিকেতন বসন্ত উৎসবের জন্য প্রস্তুত। ২০২৫ সাল মানবিক অভিব্যক্তির মোহময় টেপেস্ট্রিতে এই প্রাচীন ঐতিহ্য, রঙ এবং প্রকৃতির আরও একটি প্রাণবন্ত উদযাপন নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দেয়। ২০১৯ সালের পর থেকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শুধু ঘরোয়াভাবে বসন্ত উৎসব পালন করছে। সেখানে আশ্রমবন্ধুদের প্রবেশাধিকার থাকে না। যা রবীন্দ্রনাথের আদর্শের পরিপন্থী।

আজকের বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথকে পছন্দ করেন না। তাদের আচরণই তার প্রমান দেয়। এখনকার কেন্দ্রীয় সরকার এমন এক উপাচার্যকে পাঠিয়েছিলেন যিনি রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনকেই ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বিদ্যুৎগতিতে বিশ্বভারতীর পঠন-পাঠনের মানও নামিয়ে দেন। শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে তিনি ‘কুখ্যাত’ হয়েই থেকে যাবেন। নাম তার বিদ্যুৎ চক্রবর্তী।

আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি শান্তিনিকেতনের ছুটি বুধবার। কেননা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুররা ছিলেন ব্রাহ্ম। ব্রাহ্ম উপাসনার দিন হিসাবে বুধবার বিশ্বভারতীতে ছুটি ঘোষণা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বাকি ভারতে শনিবার হাফ এবং রবিবার সারাদিন ছুটি থাকে, তার কারণ এই প্রথা চালু করেছিল ইংরেজরা। তাঁরা ছিল খ্রিস্টান। আর খ্রিষ্ট উপাসনার দিন হল রবিবার। তাই রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের করে যাওয়া শনি-রবিবার ছুটি বাতিল করে ব্রাহ্ম উপাসনার জন্য মঙ্গলবার হাফ এবং বুধবার ফুল ছুটি ঘোষণা করেন। আর রবীন্দ্রনাথের ঘাড়ের ওপরে উঠে বিদ্যুৎ চক্রবর্তী সেটা বাতিল করে দেন। শান্তিনিকেতনের যে কোন অনুষ্ঠান শেষে গুরুদেব চালু করেছিলেন আশ্রম সংগীত, “আমাদের শান্তিনিকেতন, সে যে সব হতে আপন”। সেটাও বাতিল করেন বিদ্যুৎবাবু। এই উপাচার্যের পরামর্শে বিশ্বভারতী আচার্য হয়ে নরেন্দ্র মোদি তুলে দিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ সম্মান ‘দেশিকোত্তম’ দেওয়ার প্রথা। প্রধানমন্ত্রীর অফিসে যত বিশ্বভারতীর গুরুত্ব কমেছে ততই বেড়েছে ইউজিসির দাপট। ফলে শান্তিনিকেতন নিয়ে, ছাত্র থেকে অধ্যাপক কারোরই রবীন্দ্র আবেগ নেই। তাই বিশ্বভারতী নিজস্বতা হারিয়ে যাচ্ছে। শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব হলো কি হলো না তাতে কারো কিছু এসে যায় না। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ রক্ষা করার দায় কারো নেই। বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা সার্টিফিকেট, আর অধ্যাপকরা মাসের শেষে মাইনে টুকু পেলেই হল। কেইবা ৭ পৌষ সাতসকালে ছাতিমতলায় যাবে। কেনই বা দোল পূর্ণিমার দিন ভোরবেলায় আশ্রম পরিক্রমা ‘বৈতালিক’-এ অংশ নেবেন।

শান্তিনিকেতনের দৈনন্দিন উৎসব-অনুষ্ঠান হারিয়ে যেতে বসেছে। যারা কড়া হাতে এগুলো পরিচালনা করতেন, তাঁরা আর নেই। অধিকাংশেরই প্রয়াণ ঘটেছে। নেই, শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, দেবী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামলী খাস্তগীর, চুয়াদি। অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কড়া ছিলেন শান্তিদা। অর্থাৎ শান্তিদেব ঘোষ। তার মৃত্যুর পর থেকেই যেন পতন শুরু করেছে শান্তিনিকেতনের। রবীন্দ্রসঙ্গীতের নামে রবীন্দ্রনাথের গানের যা দফারফা হচ্ছে তা আর বলার নয়। সুর-তাল-লয়, ঘটনা, গায়কী রবীন্দ্রনাথের অনেক দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ আবার গুরুদেবের লিরিক বদলে ফেলেছেন। তাই, শান্তিনিকেতনেই ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন রবীন্দ্রনাথ। আর বসন্তউৎসবেও রবীন্দ্রনাথ নেই।