নিত্যানন্দ ঘোষ

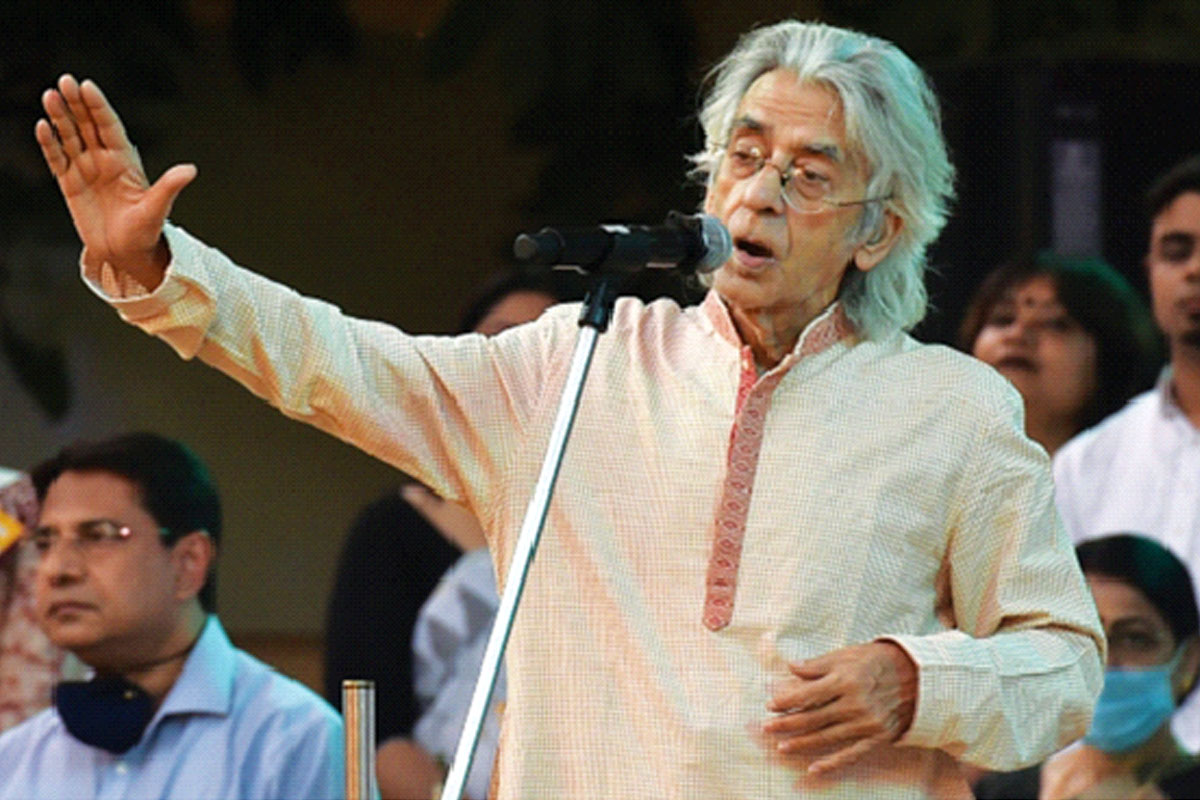

তাঁর চলার ছন্দেইসুর-মূর্ছনা যেন জরে পড়ত! হৃদয়ের থেকে উৎসারিত তাঁর সহ্গীত পরিবেশনে শব্দের স্পষ্ট উচ্চারণে, গায়কীতে যে সুরের মাধুর্য্য সৃষ্টি করত শ্রোতারমনে তার দীর্ঘ রেশ থেকে যেত। এই সঙ্গীত অনুসরণ করা যায় অনুকরণ করা যায় না। এ তাঁর একান্তই নিজস্ব, যা কোনও স্কেলে মাপা যায় না। তাই রেকর্ড কোম্পানিতে প্রথম যখন তাঁর সঙ্গীত যন্ত্রস্থ করে আমজনতার উদ্দেশে ছড়িয়ে দিতে রেকর্ড রুমের তদারককারীরা তাঁকে স্কেলে গলা মেলাতে বললেন, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, তিনি যেভাবে গাইছেন সেটি মার্ক্সিস্ট স্কেল, এই স্কেলে হলে তিনি গাইতে রাজি আছেন, নইলে তিনি গাইবেন না। অগত্যা শিল্পীর নিজস্ব স্কেলেই সঙ্গীত রেকর্ড হয়েছিল, তাতে ছিল না কোনও যন্ত্রানুষঙ্গ। সেই গানই হাজার হাজার শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছে, শ্রোতার মনে আবেশ তৈরি করেছে। সদ্যপ্রয়াত প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীতের কথা, সুর ও গায়কী অন্যান্য শিল্পীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা সে নিজের কবিতায় সুর দিয়ে সঙ্গীত সৃষ্টি হোক বা অন্য কবির কবিতার কথাতে সুর দিয়ে সঙ্গীত সৃষ্টিই হোক।

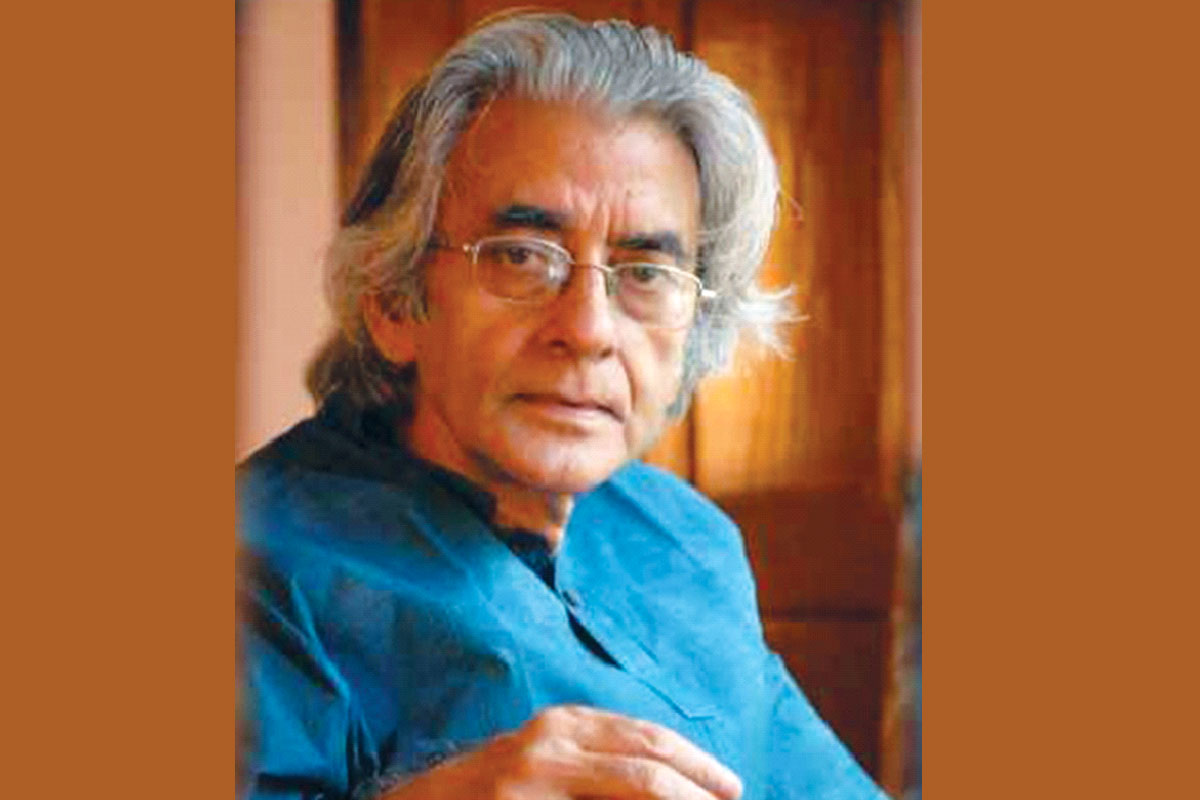

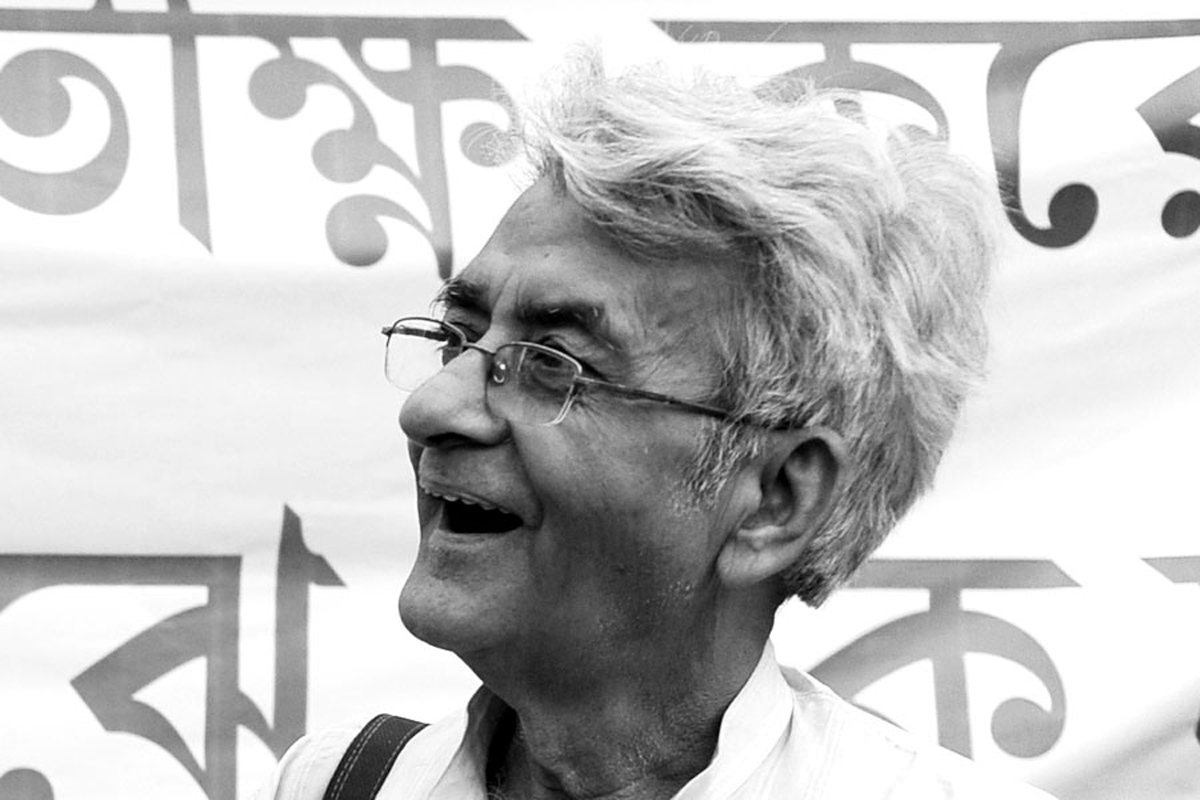

প্রতুলদা জন্মেছিলেন যুক্ত বাংলার বরিশালে। পিতা ছিলেন স্কুলশিক্ষক। স্বাধীনতার পরে চলে আসেন এই বঙ্গের চুঁচুড়ায়। প্রেসিডেন্সি কলেজে সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেন। ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীতের কথা সৃষ্টি করতেন। তাঁর ভাইও সঙ্গীতের কথা রচনা করেছেন। তিন ভাই নকশালআন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ‘সেজদা কমরেড’ ছদ্মনামে একদল ছাত্র যুবক শহর ছেড়ে গ্রামে মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগেগান শোনালেন। শিশুবয়স থেকেই গানের প্রতি তাঁর আলাদা টান ছিল। শিশুবয়স থেকে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায়ও তাঁর চেহারাটা ছিল দুবলা-পাতলা। লম্বায় পাঁচ ফুটের চেয়ে অল্প বেশি,মাথায় ঝাঁকড়া কালো ঘন চুল,মায়া মাখানো চোখ দুটি এবং কণ্ঠে যেন সর্বদা মধু ঝরছে। হাঁটাচলা যেন গানের ছন্দে তাল মিলিয়ে।

প্রেসিডেন্সিতে পড়াশোনার (সংখ্যাতত্ত্বে সাম্মানিক স্নাতক পড়তেন) পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাশ করে শিক্ষকতা করেছেন। এরপর ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন (সিএমপিও)-এ চাকরি এবং নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হওয়া। সে সময় চুঁচুড়ার একঝাঁক তরতাজা ছাত্র যুব নকশাল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সনৎ রায়চৌধুরী (একসময় যিনি সিপিআইএম চুঁচুড়া লোকাল কমিটির সম্পাদক ছিলেন), তপন চক্রবর্তী (হুগলি জেলা এসএফআই-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য), অলোকেশ মজুমদার (পরে সিআরএলআই-এ যুক্ত), অমিতদ্যুতি কুমার ও অদৃশ্য কুমার এঁরা সকলে নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হন। আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুশীতল রায়চৌধুরীও চুঁচুড়াতে থাকতেন। প্রতুলদারা আট ভাই-বোনের (পাঁচ ভাই ও তিন বোন) মধ্যে তিন ভাই নকশাল আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন।

চুঁচুড়ায় প্রতুলদাদের বাড়ির কাছাকাছিই থাকতেন সনৎদা (সনৎদার দুই ভাইও— বিজয়, অজয় নকশাল আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন), সিপিআইএমএল (লিবরেশন)-এর প্রয়াত পলিটব্যুরো সদস্য ধূর্জটিপ্রসাদ বকসি, আরই কলেজ, দুর্গাপুরে সহপঠী বিনোদ মিশ্র, ব্রিজবিহারী পাণ্ডে ও গৌতম সেনদের সঙ্গে নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হন। চুঁচুড়া নকশাল আন্দোলনে অনেক নেতানেত্রীর জন্ম দিয়েছে। সে অর্থে হুগলি জেলাতে নকশাল আন্দোলনে বহু ছাত্রযুব অংশ নিয়েছে। অশোক মুখোপাধ্যায়ের আটটা-ন’টা সূর্য-র কুশীলবদের অন্যতম প্রধান চরিত্র কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও হুগলির ব্যান্ডেলের থেকে উত্থিত এবং কৃষ্ণার পুরো পরিবার নকশাল আন্দোলনে যুক্ত ছিল বা এখনও আছে। কৃষ্ণার সহযোদ্ধা কবি দ্রোণাচার্য ঘোষও হুগলি জেলার, তিনি শহিদ হন। প্রফুল্ল চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু বসু এঁরাও হুগলি জেলার।

প্রতুলদা ডালহৌসির ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে সংখ্যাতত্ত্ববিদ হিসেবে উচ্চপদে আসীন থেকেও গণসঙ্গীতে (যে সঙ্গীত গণ মানুষের উদ্দেশে গীত) নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। নকশাল আন্দোলনে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু গোষ্ঠীর ডাকে প্রতুলদা গণসঙ্গীত গেয়েছেন। সে অর্থে প্রতুলদার খ্যাতি গত শতাব্দীর আটের দশক থেকে। মফঃস্বল শহরে, কলকাতার রাজপথে, শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে, বন্ধ কারখানার গেটে কিংবা ‘মধ্যাহ্ন’ পত্রিকার সম্পাদক স্কুলশিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ বসু আয়োজিত কলেজ স্কোয়ারে ৩১ মে-তে ত্রিপুরা হিতসাধিনী হলে মে-দিবস উদযাপনে বছরের পর বছর হাজির থেকেছেন। আশ্চর্যের হলো শৈলেনদা (প্রয়াত) নিজের পত্রিকার বাৎসরিক অনুষ্ঠান ও মে-দিবস পালন ১ মে না করে করতেন ৩১ মে। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন গণসঙ্গীত শিল্পী পরেশ ধর, অরুণ সন্ন্যামত, ‘ফ্রন্টিয়ার’ সম্পাদক তিমির বসু, আইপিএফ নেতা অরিজিৎ মিত্র, ইংরেজির অধ্যাপিকা সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, নাট্যকার অমল রায়, দিলীপ মিত্র, এই অধম ও অবশ্য অবশ্যই প্রতুলদা।

প্রায় চার দশকেরও বেশি প্রতুলদার কাছাকাছি আসার সুযোগ ঘটেছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু অনুষ্ঠানে যেমন থেকেছি, একই সঙ্গে তাঁর কণ্ঠকে হতিয়ার করে একক বা সমষ্টির পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। দু’টি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক. মধ্যমগ্রামের নাট্যশিল্পী রামানুজ সেনগুপ্ত যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে খুবই খারাপ অবস্থায় দিন যাপন করছিলেন। প্রতুলদার ইউবিআই অফিসে (সম্ভবত দশ তলায় তিনি বসতেন) গিয়ে রামানুজের কথা জানালাম। আর্জি করলাম তিনি যেন বেঙ্গল মোশন পিকচার এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন হলে একদিন অনুষ্ঠান করেন এবং অনুষ্ঠানের সংগৃহীত অর্থ সেদিনই রামানুজের হস্তে তিনি তুলে দেন। তিনি এক কথাতেই রাজি হলেন। পশ্চিমবঙ্গ গণ সংস্কৃতি পরিষদের মুখপত্র ‘নবান্ন’ পত্রিকার ব্যানারে সেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো এবং সংগৃহীত প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা প্রতুলদা সেদিন রামানুজের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। নবান্ন পত্রিকা পরিচালনা করতেন প্রয়াত অরিজিৎদা, সীতাংশু চক্রবর্তী ও এই নিবন্ধকার এবং প্রকাশক ছিলেন এবং এখনও আছেন নীতিশ রায় (গণসঙ্গীত শিল্পী)।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নিগ্রো গায়ক ও কবি পল রবসনের জন্মশতবার্ষিকী ‘নবান্ন’ পত্রিকার উদ্যোগেই কলেজ স্কোয়ারের স্টুডেন্টস হলে আয়োজিত হয়। প্রতুলদা, বিপুল-অনুশ্রী, পল্লব কীর্তনিয়া সহ বহু শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, সকলেই এসেছিলেন। ছিলেন কবি কৃষ্ণ ধরও। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও প্রতুলদা পৌঁছেছিলেন এবং অসাধারণ কণ্ঠে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেছিলেন। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী পদযাত্রায়ও (প. ব. গণসংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত) প্রতুলদা অংশ নিয়েছিলেন। কোনও অনুষ্ঠানে প্রতুলদাকে আমন্ত্রণ করলে তিনি বিমুখ করেননি কখনও।

প্রতুলদার গানের ব্যাপ্তি সমাজের প্রায় সর্বস্তরে পৌঁছেছিল। সিপিআই(এম) দলের সাংস্কৃতিক সংগঠন গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের তৎকালীন যুগ্ম সম্পাদক প্রয়াত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতুলদার গানের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁর সংগঠনের তরফে প্রতুলদাকে দিয়ে কয়েকটি অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন নকশাল হয়ে তিনি কী করে সিপিআই(এম)-এর সাংস্কৃতিক সংগঠনের ডাকে অনুষ্ঠান করছেন? কারণ সেই সময় (গত শতাব্দীর নয়ের দশকে) সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল। তিনি অবলীলায় উত্তর দিয়েছিলেন তিনি যে গান করেন, তা যদি সিপিআই(এম) কর্মী-সমর্থকদের ভালো লাগে, তাহলে কেন তিনি করবেন না? তিনি আরও বলেছিলেন যে, তাঁর উদ্দেশ্য বৃহত্তর শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে পৌঁছানো। তিনি তাঁরই গান গেয়েছেন যে যখন যেখানে ডেকেছে সেখানে গিয়ে। না বিভেদকামী শক্তির ডাকে বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ডাকে তিনি কখনও কোথাও যাননি বা সঙ্গীতও পরিবেশন করেননি। একথা সঠিক বহু আগমার্কা নকশালপন্থী বন্ধু সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পরে পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতা দখল করলে সেই সরকারের সঙ্গে থাকা মেনে নিতে পারেননি। মেনে নিতে পারেননি বহু বামপন্থী ও বিপ্লবী দলের কর্মী-সমর্থকরাও। বর্তমান সরকার তাঁকে পুরস্কৃতও করেছে বঙ্গবিভূষণ উপাধিতে বিভূষিত করে। এছাড়াও এই সরকার আয়োজিত বেশ কিছু কর্মসূচিতেও তিনি থেকেছেন। থেকেছেন বর্তমান সরকার আয়োজিত দেশপ্রিয় পার্কে সংগঠিত ভাষা উদ্যানে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ভাষা শহিদ দিবসে। এ বছর (২০২৫) ১৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর প্রয়াণ হয় শেঠ সুখলাল কারনারি হাসপাতালে। ফলে এ বছর তাঁকে ওইদিন স্মরণও করা হয়। তাঁর গান— ‘আমি বাংলায় গান গাই / আমি বাংলার গান গাই’ বিখ্যাত হয়েছে, বিবিসি দ্বারা সেরা বাংলা গানের শিরোপাও পেয়েছে। প্রতি ভাষা শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে তাঁর গান তিনি দেশপ্রিয় পার্কে গেয়েছেন।

আন্তর্জাতিক ভাষা শহিদ দিবস উপলক্ষে তাঁর এই সৃষ্টি (আমি বাংলায় গান গাই) তাঁকে হয়তো ব্যাপক পরিচিতি দিয়েছে এবং তিনি আমজনতার কাছে হয়তো পৌঁছেছেনও। কিন্তু তারও আগে কি তিনি বিখ্যাত হননি? কার্ল হেইনারিখ মার্ক্স-এর প্রয়াণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত ও তাঁর সুরে তাঁরই কণ্ঠে গীত— ভীনদেশী এক পাগল মরে না মলে / দেখ না একশ বছর যায় চলে। / ভিনদেশী…// কেন পড়ে পড়ে গরিবরা খায় মার, / জ্ঞান সাগরে ডুবুরী করল যে ব্যাখ্যা তার…।।; কিংবা— আমার মাগো, তোর চোখে কেন জলের ধারা। / দুশমনে রুখিতে তোর একপুত্র দিল প্রাণ। / দেখ আজ তোরে মা বলে ডাকে হাজার সন্তান— / আমার মাগো কে বলে তুই সন্তানহারা— / আমার মা, / আমার মাগো, তোর চোখে কেন জলের ধারা /…।।; বা মাও সে তুঙের অনুপ্রেরণায়— জন্মিলে মরিতে হবে রে, জানে তো সবাই— / তবু মরণে মরণে ফারাক আছে ভাই রে / সব মরণ নয় সমান /… জীবন উৎসর্গ করে / সব হারা জনতার তরে, মরণ যদি হয়/ / ওরে তাহার ভারে হার মানে ওই পাহাড় হিমালয় রে / সব মরণ নয় সমান। ; বা ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে সখীরে, ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে… কি কম বিখ্যাত? মাও সে তুঙের অনুপ্রেরণায় আরও একটি বিখ্যাত গান— লড়াই কর লড়াই কর লড়াই কর লড়াই / যতদিন না বিজয়ী হও / প্রতুলদা এসব গানে বহুদিন আগে থেকেই বিখ্যাত হয়ে আছেন। কবি সমীর রায়ের বিখ্যাত কবিতা— আলু বেচো ছোলা বেচো বেচো বাখর খনি / বেচো না বেচো না বন্ধু, তোমার চোখের মণি। //… ঘরদোর বেচো ইচ্ছে হলে, করবো নাকো মানা, / হাতের কলম জনমুখী, তাকে বেচো না।। সরকার আয়োজিত তোপধ্বনিতে প্রতুলদার শেষ বিদায় হলেও জনমদুখী হাতের কলমকে প্রতুলদা কখনও বেচে দেননি।