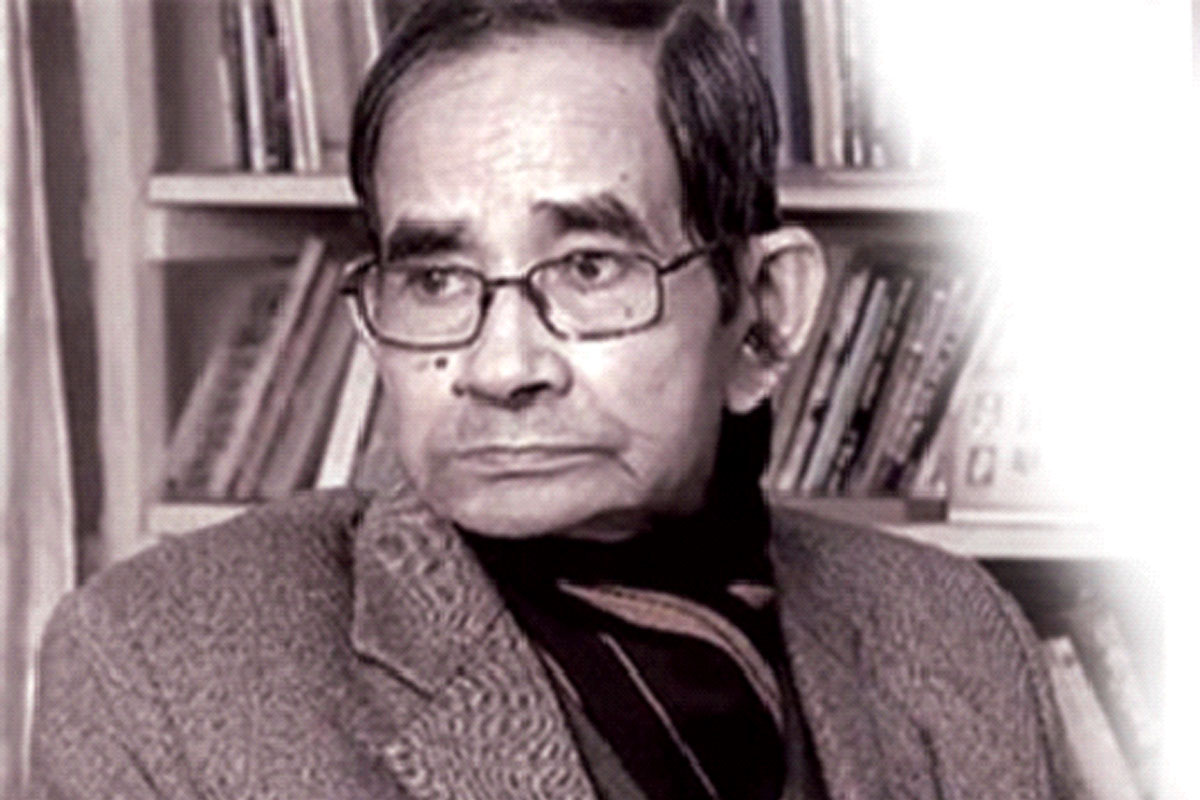

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পূর্ব প্রকাশিতর পর

দু’এর ভেদ শব্দ বা ভাষার প্রভেদেই প্রকাশ পায়। কবিসুলভ অতি সূক্ষ্ণ অনুভূতি প্রবণ মন থাকলে তবেই সেই শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করা সম্ভব।

রবীন্দ্র জিজ্ঞাসুরা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, রবীন্দ্র কাব্যের চাইতে রবীন্দ্র গদ্যের বিকাশ অনেক বেশি দ্রুত এবং চমকপ্রদ। সতেরো আঠারো বছর বয়সে লেখা ‘য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র’ নামক গ্রন্থে বালক রবীন্দ্রনাথ গদ্য রচনায় যে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, ঐ বয়সে বা যৌবনারম্ভে রচিত কোন কাব্যগ্রন্থে ততখানি শক্তির পরিচয় নেই। কলম ধরেই ভাষা প্রয়োগে এতখানি পরিপাট্য বিস্ময়কর। এই ভাষারই পরিণত রূপ আরো জ্বলজ্বলে ঝলমলে হয়ে দেখা দিয়েছে ‘ছিন্ন পত্রে’র পাতায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই গ্রন্থ দুটিতেই চলিত ভাষা সর্বপ্রথম খাঁটি সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে ছন্দের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন প্রচুর এবং খুব সার্থক ভাবেই করেছেন। কিন্তু বলতে বাধা নেই যে রবীন্দ্র কাব্যে ছন্দের বৈচিত্র্য যতখানি, ভাষার বৈচিত্র্য ততখানি নয়। প্রথম দিকে ব্যবহৃত কিছু কাব্যিয়ানা-দোষ-দুষ্ট মামুলি শব্দ—ইংরেজিতে যাকে বলে poetic diction—গেনু, কহিনু, মম, তব ইত্যাদি শব্দ ক্রমে বর্জন করেছেন। শেষ পর্বে মিল ত্যাগ করে গদ্যছন্দেই বেশি লিখেছেন। কিন্তু কবিতার ভাষায় তেমন লক্ষণীয় পরিবর্তন কিছু নেই। পদলালিত্যের প্রতি ঝোঁক প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত। কাব্যের ভাষার তুলনায় রবীন্দ্রনাথের গদ্য অধিকতর বৈচিত্র্যময় এবং বহুরূপী। একই সময়ে একই সঙ্গে দু রকমের ভাষায় লিখেছেন— ‘গল্পগুচ্ছ’ সাধুভাষায়, ‘ছিন্নপত্র’ চলিত ভাষায়। প্রবন্ধ যখন লিখেছেন— দেশ বা সমাজ সংক্রান্ত কোন সমস্যা নিয়ে কিংবা পরে শিক্ষা সাহিত্য, ধর্ম বিষয়ক আলোচনায়— তখন যুক্তি তর্কের আঁট, বাঁধুনি, চিন্তায় বা ভাষায় এতটুকু শিথিলতা নেই। আবার ‘পঞ্চভূত’-এ কিংবা ‘বিচিত্র প্রবন্ধে’র কোনো কোনো রচনায় খেয়াল খুশির বশে সেই লেখনীরই রাশ দিয়েছেন আলগা করে। সেখানেও ভাষা শিথিল নয়, চটুল। ‘কমলাকান্তের দপ্তর’-এ বঙ্কিম যেমন তাঁর লেখনীকে ছুটি দিয়েছিলেন, এখানেও সেই ছুটির আবহাওয়া। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস বাংলা গদ্যকে শুধু সজীব নয়, বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে। পরে শিল্পীজনেচিত হাস্যরসের সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র এ দু’এর সমকক্ষ বিবেচিত হয়েছেন।

ছন্দ নিয়ে যেমন আজীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন, গদ্যের ভাষা নিয়েও তার চাইতে কিছু কম করেননি। বিশেষ করে সবুজপত্রের যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। সবুজপত্র বাংলার নবজাগ্রত যৌবনের মুখপত্র। যৌবনের একটা তেজোদ্দীপ্ত, দৃপ্ত ভঙ্গি শুধু তাঁর কবিতায় নয়, রবীন্দ্রনাথের গদ্যেও অতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ‘চতুরঙ্গ’র কাহিনীটা পূর্ববর্তী সব গল্প উপন্যাসের মতো সাধু ভাষাতেই লেখা; কিন্তু এ ভাষা সাধু হলেও ভাবটা ঠিক স্থির ধীর সৌম্য শান্ত নয়। ভঙ্গিটা একটু যেন উদ্দাম। শচীশ এই কাহিনীর অন্যতম চরিত্র। মানুষটার বর্ণনা দেখুন— ‘‘শচীশকে দেখিলে মনে হয় একটা যেন জ্যোতিষ্ক— তার চোখ জ্বলিতেছে, তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা।’’ এ হল প্রকৃতপক্ষে যৌবনের প্রতিমূর্তি। মুখের ভাষাও চরিত্রের আনুরূপ— যৌবন-জ্বালা জ্বালাময়ী ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।

এর পরে যখন সাধু ভাষা বর্জন করে চলিত ভাষায় লিখতে শুরু করলেন তখন শুধু রবীন্দ্রনাথের ভাষাই নয়, সমগ্র বাংলা গদ্যেরই ঠাই ঠমক অনেকখানি বদলে গেল। আগে বাংলা গদ্য স্বভাববশতই ছিল সুললিত, এখন তার মুখে শানিত বাক্য। ‘শেষের কবিতা’ এবং ‘চার অধ্যায়’-এর চক্চকে ঝক্ঝকে ক্ষুরধার ভাষা সেদিন বাঙালি পাঠকের চোখ ঝলসে দিয়েছিল। তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে অসামান্য ঔজ্জ্বল্য সত্ত্বেও এ ভাষা প্রকৃতপক্ষে একটু কৃত্রিম, একে ঠিক স্বাভাবিক ভাষা বলা চলে না।

(ক্রমশ)