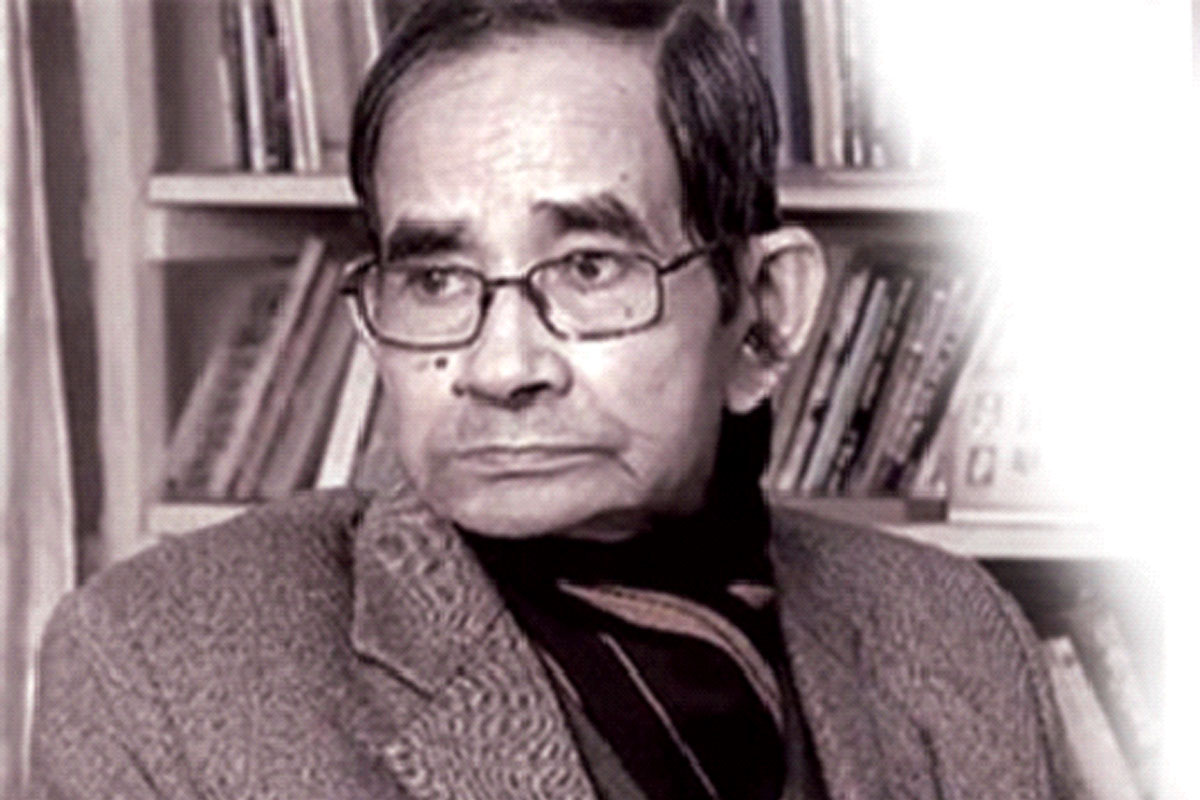

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পূর্ব প্রকাশিতর পর

বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য যে কী বিদ্যুৎ গতিতে বিকাশ লাভ করেছে এখানেই তার প্রমাণ। সংবাদপত্রের বেলায়ও আমরা এই তড়িৎগতি লক্ষ্য করেছি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ যে সব মহামনস্বী ব্যক্তি আদি পর্বে আমাদের গদ্য ভাষার পরিচর্যা করেছেন তাঁরা প্রতি পদক্ষেপে যোজন পধ অতিক্রম করেছেন। তবে অস্বীকার করা চলবে না যে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঐ গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। ইংরেজি সাহিত্য অনেক বিষয়ে আমাদের পথ প্রদর্শক।

বিদ্যাসাগর অতি নিপুণ হস্তে ভাষার অবয়বটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। বঙ্কিমের হাতে সে ভাষার দেহ সৌষ্ঠব যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা যথার্থই বিস্ময়কর। দেহে মনে সে এখন পূর্ণযৌবনা। প্রেমের কথা বলতে শিখেছে, মান অভিমানের পালা জমিয়েছে, চোখে অপাঙ্গ দৃষ্টি, মুখে সলজ্জ হাসি। বাংলা কাব্যে যৌবনোদ্গম হয়েছিল বহুপূর্বেই। সে কৃতিত্ব বৈষ্ণব পদকর্তাদের। কাব্যের যে লীলায়িত ভঙ্গি, রসের কথা বলতে গেলে গদ্যকেও তা কিয়ৎ পরিমাণে আয়ত্ত করতে হয়। এ যাবৎ বাংলা গদ্যে ঐ লীলাভঙ্গিটির অভাব ছিল; সে অভাব দূর করলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

বলে নেওয়া ভালো যে ভাষার দেহ বলে একটা জিনিস আছে। সে দেহ শুধু অস্থি সবল হলেই হবে না; তার মধ্যে একটি নমনীয় ভাব থাকবে, যাতে দেহটিকে সহজে নোয়ানো বাঁকানো, হেলানো দোলানো যাবে। তাতেই তার দেহভঙ্গিটি হবে সহজ স্বচ্ছন্দ শোভন. রমণী দেহকে যেমন বলা হয় দেহবল্লরী, ভাষার দেহটিও তেমনি বল্লরী সদৃশ সহজ ভঙ্গিতে হেলতে দুলতে নাচতে শিখবে। কখনো হেসে গড়াবে, কখনো কেঁদে ভাসাবে। দেহের চিকন লাবণ্য ফুটিয়ে তুলতে সময় লাগে। তাছাড়া গুরুগম্ভীর কথা যত সহজে বলা যায় রসের কথা তত সহজে নয়। সেজন্যে ভাষাকে নানা ভাবে তোয়াজ করে। একটু তাকে খোস-মেজাজি করে নিতে হয়। একটু চটুলতা চপলতা মুখরতা অভ্যাস করতে হয়। বলতে বাধা নেই, চপলতা প্রকাশের তেমন অবকাশ এ যাবৎ হয়নি, কাজেই জিনিসটা ঠিক অভ্যাসগত হতে পারেনি। মাঝখানটায় টেকচাঁদ ঠাকুর আলালি ভাষায় এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোমি ভাষায় রঙ্গ ব্যঙ্গ করে আবহাওয়াটা একটু হালকা করবার চেষ্টা করেছিলেন। নইলে বেশির ভাগই গুরুগম্ভীর রচনা।

তবে একটু যে রকমফের হওয়া প্রয়োজন, সে কতা আরো কারো কারো মনে তখনই এসেছিল। এমন যে ভূদেব—সৌম্য শান্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ, তিনিও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন। সার্থক রচনা নয়, তথাপি রসসাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস হিসাবে কৌতূহলের উদ্রেক করে।

‘‘বঙ্গ-দেশ’’ বলিলে প্রাচীনকালে সাধারণভাবে মাত্র পূর্ব বঙ্গেরই কতকগুলি অঞ্চল বুঝাইত, সারা বাঙ্গালা দেশে নহে। বাঙ্গালা ভাষা গড়িয়া উঠিবার কালে, এবং তাহার পরে কয়েক শত বৎসর ধরিয়া, বঙ্গভাষী জনগণের নিবাস-ভূমি দুইটি প্রধান নামে অভিহিত হইত ‘গৌড়’ ও ‘বঙ্গ’ (বা ‘বঙ্গাল’)। উত্তর বঙ্গ (বরিন্দ বা বরেন্দ্র-ভূমি—রাজশাহী, মালদহ, বগুড়া, পাবনা) ও রাঢ় এবং সুহ্ম (পশ্চিম বংগ—বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর)— এই অঞ্চলগুলি লইয়া ‘গৌড়দেশ’, প্রাচ্য বাঙ্গালায় ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, কুমিল্লা (পট্টিকেরা) ও চট্টল কতকগুলি বিভাগ জন সমাজে প্রচলিত ছিল—রাঢ়, সুহ্ম, ঝাড়খণ্ড (মানভূম, পুরুলিয়া, সিংহভূম), কর্ণসুবর্ণ বা কানসোনা, বরেন্দ্র সমতট, বাগড়ী (সুন্দরবন অঞ্চল), বঙ্গ, কোচবিহার, কামতাবিহার, ময়মনসিংহ, চট্টল, ত্রিপুরা প্রভৃতি। বঙ্গভাষী জনের প্রভাবে ইহার কতকগুলি অঞ্চল আসিলেও, সেদিন পর্যন্ত সেগুলি মুখ্যতঃ ভোট-চীন শ্রেণীর মানুষেরই বাসভূমি ছিল—যেমন কোচবিহার, পূর্ব ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ, এবং ওদিকে ত্রিপুরা।

(ক্রমশ)