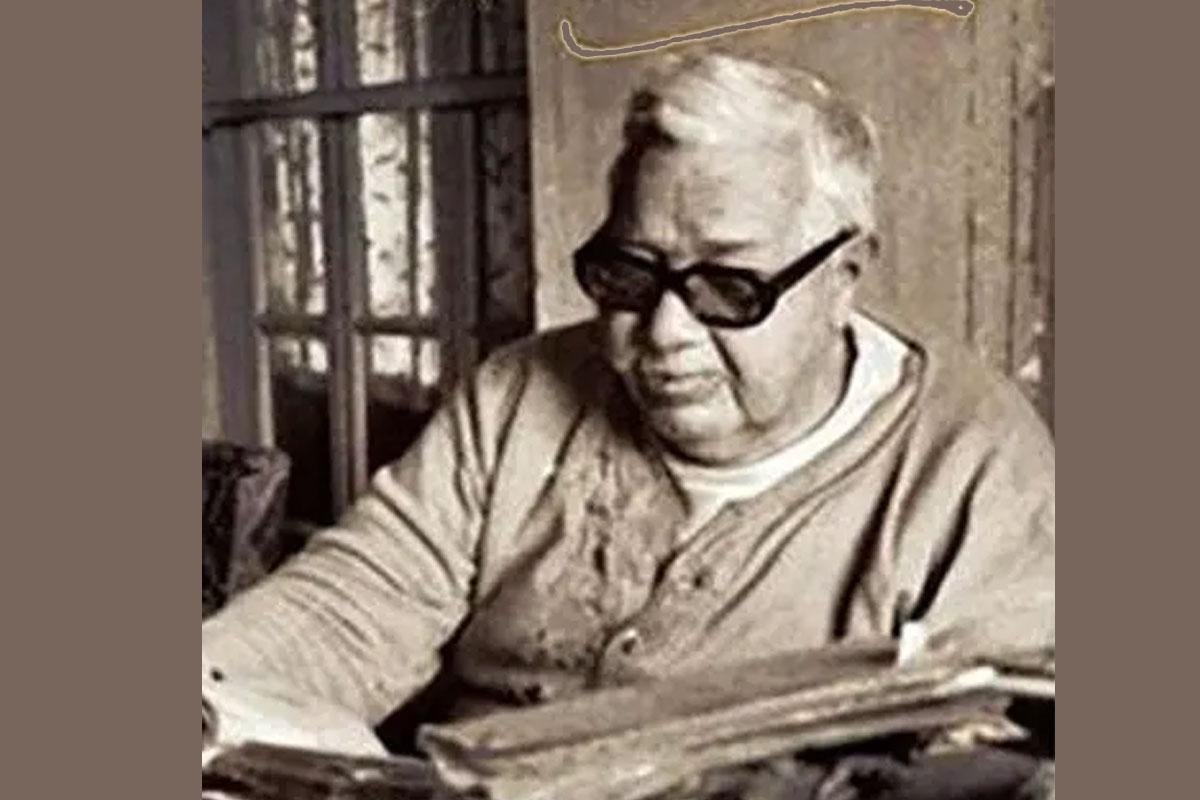

শ্রী সুকুমার সেন

পূর্ব প্রকাশিতর পর

‘গৃহ’ এসেছে ইন্দোরোপীয় *ঘৃধ থেকে। মানে ছিল বোধ হয় ভাঁড়ার ঘর। মনে হয় ‘গৃহ’ শব্দের প্রাচীন মানে হয়তো ছিল কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখবার স্থান, অর্থাৎ গুহা।

‘ঘর’ শব্দের প্রাচীনতম ব্যবহার পাই বৌদ্ধ সংস্কৃতে ‘ঘরণী’ শব্দে। এ শব্দটি বাংলায়ও চলিত আছে। এর থেকে সংস্কৃতায়িত রূপ হয়েছে ‘ঘরিণী’। বাংলা অর্ধতৎসম গিন্নি এসেছে ‘গৃহিনী’ থেকে।

‘ঘর’ কথাটির মধ্যে ‘ঘেরা’ অর্থাৎ সুরক্ষিত স্থানে এই অর্থটি গুপ্ত আছে, এই গুপ্ত অর্থটি পাই খেলাধূলোর ব্যাপারে—ঘেরা বা দাগ কাটা স্থান। পরিবার (অর্থাৎ ঘর-সংসার ইউনিট) বোঝাতেও ঘর শব্দ চলে। যেমন, এখানে এক ঘর ময়রা আছে; পালটি ঘর।

‘ঘর’ নিয়ে অনেক প্রয়োজনীয় শব্দ আছে। তার মধ্যে একটি মূল অর্থে নিবন্ধ। ‘ঘরামি’ (*ঘরকর্মিক থেকে), মানে যে ঘর তুলতে জানে, চাল ছাইতে জানে। যে ঘরে পূজ্য দেবতা অধিষ্ঠিত তা হল ‘দেহারা’ (দেবঘর থেকে); শোবার ঘর হল ‘বাসর’ (বাস ঘর থেকে)। মশা তাড়াবার জন্যে ঘরের মতো কাপড়ের ঘর হল মশারি < * মশক ঘরিক। বাকি শব্দগুলি সবই ঘরের কাজ ঘটিত। যেমন ঘরবই (অবহট্ঠ) মানে ঘরের কর্তা (গৃহপতি)। ‘ঘর-কন্না’ (ঘর+করণক) মানে সমস্ত সংসার গৃহস্থালি। ‘ঘরোয়া’ (* ঘরক থেকে) মানে ঘরের ব্যাপার বিষয়ক, ঘর সম্বন্ধীয়। ঘরো মানে যে ঘরের বাইরে যেতে চায় না। ‘হাঘরে’ (*আঘরে থেকে) মানে দরিদ্র ঘরের মানুষ। ‘গারিহস্ত’ (মধ্য বাংলা) গেরস্ত (অর্ধতৎসম<গার্হস্থ্য থেকে) মানে সংসার পরিচালন। ‘গেরস্থালি’ (গার্হস্থ্যপালিক) মানে বড়ো সংসারের কাজকর্ম। মধ্য বাংলার দুটি সমার্থক শব্দ ‘ঘর’ থেকে আসেনি। ‘গারি) অগার + ইক থেকে), মানে গেরস্থালি, গারিয়াল (অগারপালিক বা অগারপালিক থেকে)। বাঙালী থাকত মাটির ঘরে। ছাউনি হত খড়ের অথবা অন্য লম্বা ঘাসের কিংবা তালপাতার। ছাউনি ইটের ঘরের মতো সমতল হত না। ঢালু হত বৃষ্টির জল তাড়াতাড়ি গড়িয়ে পড়বার জন্যে। সেই জন্যে ছাউনির নাম চাল। মানে জল যেখানে পড়ে চলে যায়। ঘরের আকার ও প্রকারের উপর চালের সংখ্যা নির্ভর করত। তিন দিকে দেওয়াল বা খুঁটি দিয়ে ঘর করলে অনেক সময় একটি চাল দিলেই হত। তখন বলতো একচালা। দুটি চাল থাকলে ‘দোচালা’। চারটি চাল থাকলে ‘চারচালা’ বা ‘বাংলা’ (মানে বাংলাদেশের আদর্শ আবাসে, ইংরেজীতে হয়েছে Bungalow)। খুব বড়ো এবং উঁচু ঘর বা মন্ডপ করতে গেলে আটটি চাল লাগত! তখন বলত ‘আটচালা’। গৃহস্থের মূল সম্বল হল দুটি,— মাথার উপর চাল, মানে আশ্রয়, আর রান্নার উনুন। ‘চাল-চুলো’ কথাটি এই অর্থে সংসার বোঝাতে চালু হয়ে আছে। মাটির ঘরে জানালা হত না (বোধ করি প্রথম প্রথম ইঁটের বা পাথরের ঘরেও তাই)। কাঁথ (মানে দেওয়াল) আর চালের মাঝখানে যে ফাঁক থাকে বায়ু চলাচলের পক্ষে তা যথেষ্ট। এ অবস্থায় অন্য গুণও আছে। মাটির ঘর শীতকালে গরম থাকে, গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা। কোন কোন ঘরে ‘ঘুলঘুলি’ থাকত বাইরের পানে চোখ রাখবার জন্যে।

(ক্রমশ)