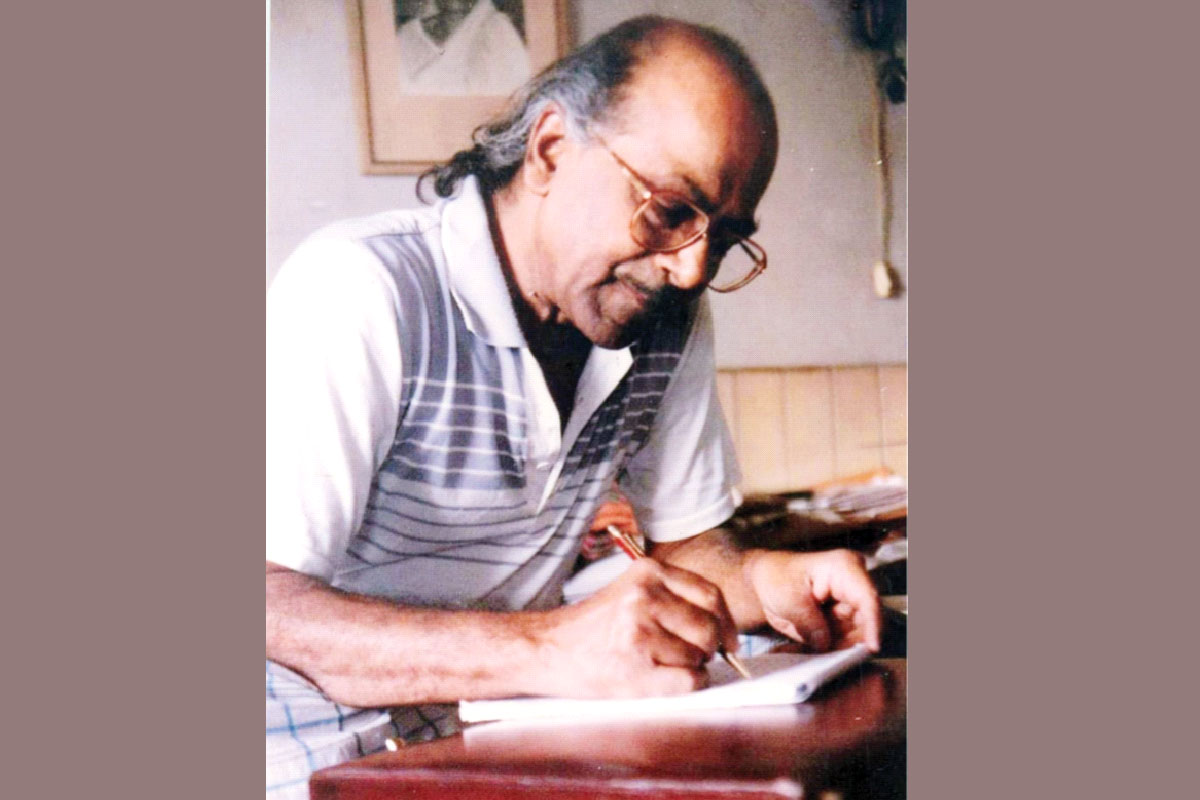

এক উত্তুঙ্গ বহুমাত্রিক সৃজন প্রতিভার নাম সলিল চৌধুরী। সৃজনের বহু ধারায় এসে মিলেছিল তাঁর সত্তায়। কবি, গল্পকার, নাট্যকার, গীতিকার, সুরস্রষ্টা, চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালক— নানা রূপে তিনি বাংলা তথা ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির অঙ্গনকে সমৃদ্ধ, মহিমান্বিত করেছেন। বিশেষ করে গীতিকার ও সুরকার হিসেবে তাঁর আসন অতি উচ্চে। কোনও কোনও প্রাজ্ঞ নিবন্ধকার তো তাঁকে রবীন্দ্রনাথের পরেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। এর মধ্যে হয়তো আবেগ এবং অনুরক্তির অতিরেক আছে, কিন্তু সারবত্তা বা যথার্থতা যে একেবারেই নেই একথা ভাববার কোনও সমুচিত কারণ নেই। তিনি তাঁর যাপিত সময়কে যেভাবে শাসন করেছেন তাতে তাঁকে রবীন্দ্র-পরবর্তী এক যুগন্ধর স্রষ্টা বলে নিঃসন্দেহে চিহ্নিত এবং সম্মানিত করা যায়। শুধু নিজের সৃজনের মধ্যেই নয়, সমসাময়িক অন্যান্য গীতিকার ও সুরস্রষ্টাদেরও তিনি সদর্থকভাবে প্রাণিত করেছেন। তৈরি করেছেন অসামান্য পরম্পরা। তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যকুল এবং একলব্য অনুগামীরা সেই ধারাকে সযত্নে লালন করেছেন, করে চলেছেন। তাই ঝড়ের কাছে তিনি যে নিজস্ব ঠিকানা রেখে গেছেন তা আজও অম্লান, অক্ষয়। সেই তো যুগন্ধর সৃজন-শিল্পী সলিল চৌধুরীর চির নূতন, চিরন্তন অমরতার অরূপ অভিজ্ঞান।

কোনও সৃজকের সৃজন-কর্মের মূল্যায়ন করতে গেলে তাঁর হয়ে ওঠার, সলতে পাকানোর পর্বটিকে পূর্ণরূপে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। সেখান থেকেই তাঁর প্রবণতার সূত্রটি আবিষ্কার করা সম্ভব। আমরা তাই এখন সৃজন-শিল্পী সলিল চৌধুরীর শৈশবে ডুব দেব। দেখা যাবে, অনেক মণি-মুক্ত এবং সংযোগসূত্র উঠে আসছে সেখান থেকে।

সলিল চৌধুরীর জন্ম দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার রাজপুর-সোনারপুর অঞ্চলের গাজীপুর গ্রামে। তাঁর বাবা জ্ঞানেন্দ্রময় চৌধুরী আসামের লতাবাড়ি চা বাগানের ডাক্তারি করতেন। বাবার কাছেই তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার শুরু। জ্যাঠতুতো দাদা নিখিল চৌধুরীর কাছেও সংগীতের তালিম গ্রহণ করেন তিনি। মূলত এই দাদার মাধ্যমেই তাঁর গানের জগতে শৈশব-সম্পৃক্তি। বিশিষ্ট শিল্প-সংস্কৃতি আলোচক স্বপন সোমের কথায় তার সাক্ষ্য মেলে—

‘‘ছেলেবেলা থেকেই সলিল গানের পরিমণ্ডলে মানুষ। বাবা জ্ঞানেন্দ্র চৌধুরী গান বাজনার অকৃত্রিম অনুরাগী ছিলেন। পরে দাদা নিখিল চৌধুরীর সংগীতময় সান্নিধ্যে এসে সলিল খুবই উপকৃত হন। দাদার ‘মিলন অর্কেস্ট্রা’ নামে একটা অর্কেস্ট্রার দল ছিল। বিভিন্ন ধরনের গান, অর্কেস্ট্রা শুনতে শুনতে সলিলের কান তৈরি হতে থাকে। ছোটবেলা থেকেই তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বাঁশি। দারুণ বাঁশি বাজাতে পারতেন । বাঁশির প্রতি ছিল একটা আন্তরিক টান। তাই বুঝি বহু গানের প্রিল্যুড-ইন্টারল্যুডে বাঁশির ব্যবহার ছিল অনিবার্য। শুধু বাঁশি নয়, বিভিন্ন যন্ত্রবাদনে সলিলের দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত।’’

(‘যুগন্ধর স্রষ্টা সলিল চৌধুরী’—স্বপন সোম)

প্রাথমিক তথ্য হিসেবে আমাদের জেনে রাখতে হবে যে, সলিল চৌধুরীর শৈশবের বেশিরভাগ সময় কেটেছে বাবার সঙ্গে আসামের চা বাগানে। আট ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। মামার বাড়ির কোদালিয়া, বর্তমানে সুভাষগ্রামে থেকেই তাঁর পড়াশোনা। হরিনাভি বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক, পরে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি এ পাস করেন তিনি।

কিন্তু এর মধ্যেও সমান্তরালভাবে অনেকগুলি ঘটনা ঘটছিল সলিল চৌধুরীর জীবনে। শুধু বাবা ও দাদার কাছে তালিমই নয়, ছেলেবেলা থেকেই তিনি বাবার সংগ্রহে থাকা বিপুল পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্ভার শুনতেন নিয়ম করে । এ বিষয়ে তিনি প্রায় নেশাতুর হয়ে পড়েছিলেন। পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধারায় এই অবগাহন তাঁর সংগীত প্রজ্ঞা বর্ধন ও সংগীত সৃজনে প্রভূতভাবে সহায়তা করেছিল এবং তাঁর সঙ্গীতে প্রাচ্যধারার সঙ্গে পাশ্চাত্য ধারার সংযোগ ও সংমিশ্রনের কাজটিকে অনিবার্য, সাবলীল ও ত্বরান্বিত করেছিল।

শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি ছিল তাঁর অদ্ভুত টান, হৃদয়ের নৈকট্য। বাবার সঙ্গে আসামের চা বাগিচায় থাকাকালীনই তাঁর এই প্রবণতা প্রকট হয়ে ওঠে। আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বঙ্গবাসী কলেজে পড়াকালীন তাঁর অন্য এক প্রবণতা তথা আকর্ষণের অভিমুখ পরিলক্ষিত হয়। এই সময়েই তাঁর সঙ্গীত জ্ঞানের পরিপক্কতা লাভের পাশাপাশি রাজনৈতিক সচেতনতা ও অনুরাগও গড়ে ওঠে। উচ্চ মেধা ও মনন সম্পন্ন তরুণ সলিল চৌধুরী ১৯৪৪ সালে যখন স্নাতক স্তরে পড়াশোনার জন্য কলকাতায় আসেন তখনই তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক দল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা আইপিটিএ-তে যোগ দেন। এই সময় থেকেই গণনাট্য সংঘের প্রয়োজনে তিনি গণসংগীত লিখতে শুরু করেন এবং সেগুলিতে সুর সংযোজনা করতে থাকেন। আইপিটিএ-র সাংস্কৃতিক দলটি দেশের বিভিন্ন শহর শহরতলি, গ্রাম, গ্রামান্তরে ভ্রমণ করতে থাকে। সেই সূত্রে সলিল চৌধুরীর লেখা এই গণসংগীতগুলিও কাছে দূরে বিভিন্ন শ্রেণির বহু মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তাদের অবারিত সান্নিধ্য গীতিকার, সুরকার, শিল্পী এবং ব্যক্তি সলিল চৌধুরীর প্রত্যক্ষ জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়ক হয়। একজন সৃজকের কাছে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মূল্য অপরিসীম। কারণ এটিই তাঁর সৃষ্টিকর্ম ও সৃজন-সম্ভারকে বাস্তবতার ভিত্তি দান করে।

‘বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা

আজ জেগেছে এই জনতা এই জনতা।।

তোমার গুলির, তোমার ফাঁসির,

তোমার কারাগারের পেষণ শুধবে তারা

ও জনতা এই জনতা এই জনতা।।’

—তাঁর লেখা ও সুর দেওয়া এই ‘বিচারপতি’ গানটি কিংবা কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের বিখ্যাত কবিতা ‘রানার’ ও ‘অবাক পৃথিবী’-র গীতিরূপের মতো গানগুলি এই সময় জনমানসে বিপুল আলোড়ন তোলে। ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে গানগুলি। সেই সঙ্গে ‘গাঁয়ের বধূ’-র মতো গানগুলি তৈরি করে বাংলা সংগীতের একটি নতুনতর ধারা। বাংলার বহু প্রতিষ্ঠিত এবং জনপ্রিয় শিল্পী যেমন— হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখ এই গানগুলি গেছিলেন, যার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অসম্ভব রকমের ইতিবাচক। ফলে অল্প বয়সেই সঙ্গীত রচয়িতা ও সুরস্রষ্টা হিসেবে সলিল চৌধুরী যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ও মান্যতা অর্জন করেন।

শুধু গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক শাখার সাংগীতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেই নয়, সমসাময়িক খাদ্য আন্দোলন, ধর্মঘট, কৃষক আন্দোলন, বিশেষ করে তেভাগা আন্দোলনে তিনি অন্তরগত তাগিদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেছিলেন। তাঁর ‘দেশ ভেসেছে বানের জলে’, ‘আমাদের নানান মতে’, ‘ঢেউ উঠছে কারা টুটছে’, ‘ও আলোর পথযাত্রী’, ‘হেই সামালো’ প্রভৃতি গানগুলি তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। বিশেষ করে ‘ও আলোর পথযাত্রী’ গানটির মধ্যভাগে যখন—

‘আহ্বান শোনো আহ্বান

আসে মাঠঘাট বন পেরিয়ে

দুস্তর বাধা প্রস্তর ঠেলে বন্যার মতো বেরিয়ে…’

—অংশটি কিংবা, তেভাগা নিয়ে রচিত তার অতি বিখ্যাত ‘হেই সামালো’ গানের—

‘হেই সামালো হেই সামালো

হেই সামালো ধান হো, কাস্তেটা দাও শান হো

জান কবুল আর মান কবুল

আর দেব না আর দেব না

রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো।’

—অংশটি সংগীতের আধারে সে-সময় উদ্দীপন ও প্রতিরোধী সংগ্রামের মশাল জ্বেলে দিয়েছিল, ইতিহাস রচনা করেছিল।

এ বিষয়ে সলিল চৌধুরীর কবিতাগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ও আলোচিত দীর্ঘ কবিতা ‘শপথ’-এর কথা অবশ্যই উল্লেখনীয়। ১৯৪৮ সালের ৬ নভেম্বর, সুন্দরবনের চন্দনপিঁড়ির তেভাগা মিছিলে রাইফেলধারী পুলিশ গুলি চালায়। তাতে অহল্যা, বাতাসি, সরোজিনী, অশ্বিনী, গজেন এবং দেবেন নামের নিরস্ত্র সংগ্রামী মানুষেরা প্রাণ হারান। এই অহল্যা ছিলেন তখন সন্তানসম্ভবা। সত্তার ভিতর অনাগত সত্তার এই অপমৃত্যুতে বেদনাতুর সলিল চৌধুরীর কলম সেদিন প্রতিবাদে শানিত তরবারির মতো ঝলসে উঠেছিল—

‘সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে হরতাল হয়েছিল

সেদিন আকাশে জল-ভরা মেঘ

বৃষ্টির বেদনাকে বুকে চেপে ধরে থমকে দাঁড়িয়েছিল

এই পৃথিবীর আলো বাতাসের অধিকার পেয়ে

পায়নি যে শিশু জন্মের ছাড়পত্র

তারই দাবী নিয়ে সেদিন রাত্রে

সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে হরতাল হয়েছিল।’’

কান্না-মেশানো এই কবিতার পরবর্তী পর্বে আছে সেই বজ্রনির্ঘোষ। এই কবিতাটির অংশবিশেষে সুর দিয়েছিলেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও এই সংক্রান্ত ‘অহল্যা’ নৃত্যনাট্যের জন্যও সলিল চৌধুরী একাধিক গান রচনা করেছিলেন।

এ কথাটা ঠিক যে কবি এবং গল্পকার সলিল চৌধুরী অত্যন্ত অনালোকিত এবং অনালোচিত। বিশিষ্ট শিল্প-সংস্কৃতি আলোচক শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের বয়ানে তার সাক্ষ্য মেলে—

‘‘সলিল চৌধুরীর গান নিয়ে জন্মেছিলেন ঠিক কথা। কিন্তু তার মুম্বাইয়ে যাবার পাসপোর্ট এসেছিল গল্প লিখে। যাঁকে পৃথিবী মনে রাখে তাঁর সুরের জন্য, কিন্তু তিনি জীবনের গোড়ায় এবং শেষে দেখিয়েছেন লিখিত বাণীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। ‘গাঁয়ের বধূ’ গান হবার আগে কিন্তু কবিতা হয়ে জন্মেছিল।’’

(শঙ্করলাল ভট্টাচার্য— ‘কলের গান মনের গান’)

এছাড়াও বহু কবিতা লিখেছিলেন তিনি। তা থেকেই দুটি কবিতা ও গানের সংকলন প্রকাশিত হয়— ‘প্রান্তরের গান’ এবং ‘সলিল চৌধুরীর গান’ (১৯৮৩)।

প্রসঙ্গক্রমে একটি গল্পের কথা উল্লেখ না করে পারা যাচ্ছে না। গল্পটি বা স্মৃতিচারণাটি বহুলিখিত এবং বহুপঠিতও। ঘটনাটি গত শতকের চারের দশকের শেষ ভাগের। সলিল চৌধুরীর তখন যথেষ্ট প্রতিভাবান হলেও বাংলা গানের জগতে বেশ নবীন। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা একটি কবিতার সুর সংযোজন করে তিনি নিয়ে যান প্রবাদপ্রতিম শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কাছে। যদি তাঁর পছন্দ হয়, যদি রেকর্ড করেন গানটা বা অনুষ্ঠানে গান। শুরুতে কিন্তু হেমন্তকুমার নবীন সুরকার সলিল চৌধুরীর প্রতিভাকে চিনতে পারেননি। যে গানটি তাঁকে দিয়ে গাওয়ানোর জন্য সলিল চৌধুরী তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন সেটি তাঁর মনে ধরেনি। ব্যর্থ মনোরথে সলিল চৌধুরী নেমে আসছিলেন সিঁড়ি বেয়ে। হঠাৎই তাঁর মনে হল, আরেকটা গান শোনানো দরকার। গানটা অর্ধ-সমাপ্ত, তবু যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি আবার উঠে গিয়ে হেমন্ত কুমারের কাছে তাঁর কবিতার খাতা খুলে গানের সুরটা শোনালেন। আশ্চর্য হয়ে গেলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তাঁর নিজের কথায়, ‘আমি সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম এ এক আশ্চর্য কীর্তি’। বললেন, ‘এমনটাই তো চাইছিলাম। যাও পুরোটা করে আনো।’ বলা যায় সেই মুহূর্তেই জন্ম নিল রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলার সেরা কাব্যগীতি। আর সেই গানটি হল ‘গাঁয়ের বধু’—

‘কোনো এক গাঁয়ের বধুর কথা তোমায় শোনাই শোনো

রূপকথা নয় সে নয়

জীবনের মধুমাসের কুসুম ছিঁড়ে গাঁথা মালা

শিশির ভেজা কাহিনী শোনাই শোনো।।’

বলা যেতে পারে, ১৯৩৯ সালে রচিত ও সুরারোপিত এবং কিন্নরকণ্ঠ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া এই ‘গাঁয়ের বধূ’ দিয়েই প্রকৃত প্রস্তাবে সলিল চৌধুরীর সাংগীতিক জীবনের জয়যাত্রা শুরু। কথা ও সুরের মৌলিক সৃজনে এখানে তিনি অনন্য।

ব্যষ্টিজীবন ব্যতিরেকে ব্যক্তিজীবনকে নিয়ে এমন সমাজ-সচেতন আখ্যান-গীতি একেবারে অভিনব। আঙ্গিকের দিক থেকেও ‘গাঁয়ের বধূ’ গানটি তুলনারহিত। এক প্রান্তিক দরিদ্র কৃষক গৃহবধূর আশা ও স্বপ্নভঙ্গের ইতিকথা এই কাহিনি-প্রবণ গানটির সুরের কাঠামো, বিন্যাস এবং তাল ও লয়ের বিষম প্রয়োগে গানটি সলিল-প্রতিভার এক উৎকৃষ্ট ও অনন্য নিদর্শন হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা কবিতা ‘রানার’ ‘অবাক পৃথিবী’ বা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘পাল্কির গান’ অবলম্বনে নির্মিত ‘পাল্কি চলে’-র ক্ষেত্রেও এই একই কথা বলা চলে। ঢিমে তালে শুরু হয়েও ক্রমশ তাল ও লয়ের পরিবর্তন হয়। বাড়ে-কমে, একেবারে পাল্টে যায়। এই যে তাল-লয়ের পরিবর্তন এটি সলিল চৌধুরীর সুরের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কেবলমাত্র গণ সংগীতের ক্ষেত্রেই নয় উল্লিখিত গানগুলির মতো একাধিক আধুনিক গানেও তাঁর এই নিজস্ব স্বাক্ষর রয়েছে।

‘অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি

জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি।’

গানের শুরুর এই অংশটি অত্যন্ত ধীর লয়ে দাদরায় শুরু হয়। কিন্তু যখনই কবিতার যাত্রাপথ নতুন দিকে বাঁক নেয়—

‘বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে

আমি যাই তারি দিনপঞ্জিকা লিখে…’-র দিকে, তখন দ্রুত লয়ের কাহারবাতে চলে যান সুরস্রষ্টা সলিল চৌধুরী।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের আর এক কবিতা ‘রানার’ এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘পাল্কির গান’-এর ক্ষেত্রে কিন্তু এর ঠিক বিপরীত তাল-লয়ের বিন্যাস লক্ষ করা যায়।

‘রানার ছুটেছে তাই ঝুম ঝুম ঘন্টা বাজছে রাতে

রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে

রানার চলেছে রানার।…’

অথবা,

‘পালকি চলে!

পালকি চলে!

গগন তলে

আগুন জ্বলে…’ —শুরু হয় যথারীতি দ্রুত লয়ে। কিন্তু কবিতার গানদুটির আখ্যান যতই এগোতে থাকে ততই রানারের ছুটে চলার ক্লান্তি আর পালকি বাহকদের ভারবাহী দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি কাব্য-আখরের সঙ্গে সঙ্গে গানের সুর-তাল-লয়কেও শ্লথ করে তোলে।

‘রানার রানার কি হবে এ বোঝা বয়ে?

কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে খয়ে খয়ে?’

কিংবা,

‘পাল্কি চলে রে,

অঙ্গ ঢলে রে!

সূর্য্য ঢলে

পালকি চলে!’

গানের কথার সঙ্গে সুর, বিশেষত তাল ও লয়ের এই সমতা, সামঞ্জস্য সৃজক সলিল চৌধুরী সূক্ষ্ম পরিমিতিবোধ ও প্রয়োগ নৈপুণ্যের মুন্সিয়ানাকেই প্রত্যয়িত করে।

বাংলার সঙ্গে সঙ্গে সলিল চৌধুরী হিন্দি, মালায়ালাম এবং অন্যান্য ভাষাতেও গান রচনা ও সুর সংযোজনা করেছেন। সেই সঙ্গে অসম্ভব জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছেন। তবুও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বাংলা গানের জুটির মৌতাত অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ‘আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা’, ‘পথে এবার নামো সাথী’, ‘দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে পাক’, ‘পথ হারাবো বলেই এবার’, ‘আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা’, ‘শোনো কোনো একদিন’ কিংবা ‘রানার’, ‘অবাক পৃথিবী’, ‘পাল্কি চলে’, ‘গাঁয়ের বধূ’ ইত্যাদি গানে হেমন্তকুমার ও সলিল চৌধুরীর যুগলবন্দী রূপকথা হয়ে আছে।

অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে তাঁর লেখা ও সুরে লতা মঙ্গেশকরের কন্ঠে ‘সাত ভাই চম্পা’, ‘ওগো আর কিছু তো নাই’, ‘না যেওনা’; সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ‘সজনী গো কথা শোনো’, ‘গহন রাতে ঘনায়’, ‘গুনগুন মন ভ্রমরা’; শ্যামল মিত্রের কন্ঠে ‘আহা ওই আঁকাবাঁকা যে পথ’, ‘যা যারে যা পাখি’; সবিতা চৌধুরীর কন্ঠে ‘সুরের এই ঝর ঝর ঝরনা’, ‘প্রজাপতি প্রজাপতি পাখনা মেলো’, ‘হলুদ গাঁদার ফুল’; দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠে ‘শ্যামল বরণী ওগো কন্যা’, ‘পল্লবিনী গো সঞ্চারিনী’; ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কন্ঠে ‘ঝনন ঝনন বাজে’; মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ‘নিজেরে হারায়ে খুঁজি’ ইত্যাদি কালজয়ী গানও রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে তাঁর লেখা অন্যের সুর দেওয়া এবং অন্যের লেখা, তার সুর দেওয়া আরও অনেক কালজয়ী গানও।

আধুনিক বা বেসিক গানের পাশাপাশি সলিল চৌধুরী বহু বাংলা চলচ্চিত্রেও গান লিখেছেন এবং সুর দিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে ‘পাশের বাড়ি’, ‘একদিন রাত্রে’, ‘গঙ্গা’, ‘রায়বাহাদুর’, ‘কিনু গোয়ালার গলি’, ‘মর্জিনা আবদাল্লা’, ‘সিস্টার’, ‘পাড়ি’, ‘কবিতা’ ইত্যাদি চলচ্চিত্রে ‘এই দুনিয়ার ভাই’, ‘জাগো মোহন প্রীতম’, ‘গঙ্গা গঙ্গার তরঙ্গে’, ‘ডেকো না আমায়’, ‘বাজে গো বীণা’, ‘বন্ধুরে কেমন করে মনের কথা’, ‘বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু’, ‘বুঝবেনা কেউ বুঝবে না’ ইত্যাদি গানগুলি আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। গানগুলি গেয়েছেন মান্না দে, লতা মঙ্গেশকর, সবিতা চৌধুরী, শ্যামল মিত্র প্রমুখ।

শুধু গান রচনা নয়, সুর সংযোজনা, সেই সঙ্গে তার অ্যারেঞ্জমেন্ট-অর্কেস্ট্রেশনও একা হাতে সম্পন্ন করার বিরল ক্ষমতা ছিল সলিল চৌধুরীর। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একাধারে ত্রিমূর্তি। শুধু তাই নয়, এদেশীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সংগীত ধারার যথার্থ সংমিশ্রণ ও প্রয়োগও ঘটিয়েছিলেন তিনি তাঁর বহু সংগীতেই। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ছোটবেলা থেকেই তাঁর সেই প্রস্তুতি ছিল। উদাহরণ হিসেবে আমরা কয়েকটি নমুনা এখানে পেশ করতে পারি। যেমন ‘ছায়া’ চলচ্চিত্রে তিনি মোৎজার্টের সিম্ফনি নম্বর ৪০-এর উপর ভিত্তি করে ‘ইতনা না মুঝে তু পেয়ার বাড়া’ রচনা করেন। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠে গাওয়া ‘যদি নাম ধরে তারে ডাকি’-র সুরও এখান থেকেই নেওয়া। আবার ‘অন্নদাতা’ চলচ্চিত্রে শপ্যাঁর কাজের ওপর ভিত্তি করে রচনা করেন ‘রাতো কি সায়ে ঘানে’ গানটি।

প্রাজ্ঞ শিল্প-সংস্কৃতি আলোচক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, ‘আসলে সলিল চৌধুরী যেমন নগরায়ন ও শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা ভারতীয় গানের ভাষা, সুর, বাদ্য ও লয়ে যে বদল আনছিল তার ধারাবাহিক প্রকাশ, তেমনভাবেই তুমুল বিপ্লব। তিনি আমাদের গানে, যা সবে সূচিত হচ্ছিল, তার আগ্নেয় উন্মোচন ঘটালেন। তাঁর সংগীতের জগৎ ধারণ করে রইল যা কিছু আপাতত অসম্ভব তাই— অনুভূতির সমান্তরাল স্তর; ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের শরীরে তিনি সংযুক্ত করলেন পশ্চিমি ঘরানার বিপরীত মেরু— স্বর ও প্রতিস্বর।’

(‘আগুন, রজনীগন্ধা ও সলিল চৌধুরী’— সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।)

সলিল চৌধুরীর সংগীত সৃজনের আরেকটি ধারা হল চলচ্চিত্রের সংগীত রচনা ও সুর সংযোজনা। বিভিন্ন ভাষার, বহু চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করেন তিনি। তাঁর প্রথম এবং শেষ বাংলা চলচ্চিত্র যথাক্রমে ‘পরিবর্তন’ (১৯৪১) এবং ‘মহাভারতী’ (১৯৯৪)।

১৯৫৩ সালে বিমল রায় পরিচালিত ‘দো বিঘা জমিন’ দিয়ে তাঁর হিন্দি চলচ্চিত্রে প্রবেশ। তাঁর নিজের গল্প ‘রিকশাওয়ালা’ অবলম্বনেই এই চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়। এই চলচ্চিত্রটি প্রথমে ফিল্মফেয়ার, পরে কান চলচ্চিত্র উৎসবে আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে। তিনি প্রায় ৪০টির বেশি বাংলা, ৭৫টির বেশি হিন্দি, ২৬টি মালায়ালাম এবং বেশ কিছু মারাঠি, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, গুজরাটি, ওড়িয়া ও অসমীয়া চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করেন। তাঁর হিন্দি চলচ্চিত্রের গানগুলি এখনও অমর হয়ে আছে। ‘এ সাজনা বারখা বাহার আয়ে’, ‘কাহি দূর যব দিন ঢল যায়ে’, ‘না জিয়া লাগে না’, ‘ঝির ঝির বরসে সাওয়ন’, ‘গঙ্গা কি ভরি ঈশ্বর সে’, ‘দিল তড়পে তড়পায়ে’ ইত্যাদি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। লতা মঙ্গেশকর, মুকেশ, মহ: রফি, মান্না দে প্রমুখ এই কালজয়ী গানগুলিতে কন্ঠ দেন।

গানের সলিল চৌধুরী ছিলেন নাটকেরও। অভিনেতা ও নাট্যকার হিসেবেও তিনি যথেষ্ট অবদান রাখেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ছাত্র ফেডারেশন স্কোয়াডের সঙ্গে অসমে গিয়ে তিনি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা নাটক ‘জাপানকে রুখতে হবে’ এবং পরবর্তীকালে নাম পরিবর্তিত ‘মণিপুর’ নাটকেও অভিনয় করেন। শিক্ষক আন্দোলনের ওপর তাঁর নিজের লেখা প্রথম নাটক ‘সংকেত’। ‘তার’ আরও দুটি নাটক ‘জনান্তিক’ ও লেডি গ্রেগরির ‘দা রাইজিং অফ দা মুন’ অবলম্বনে ‘অরুণোদয়ের পথে’। তাঁর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের নাটক ‘আপনি কে? আপনি কী করছেন? আপনি কী করতে চান?’ থিয়েটার ইউনিট রঙ্গনায় নাটকটি মঞ্চস্থ করে।

এই পরিসরে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি তথ্য জেনে নেওয়া আবশ্যক। তাঁর প্রথম স্ত্রী ছিলেন জ্যোতি চৌধুরী, দ্বিতীয় স্ত্রী সবিতা চৌধুরী। তাঁদের দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তান। সহধর্মিনী সবিতা চৌধুরী একসময় তাঁর গানের অন্যতম ধারক হয়ে উঠেছিলেন। আর এখনও পর্যন্ত অনুল্লিখিত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই যে, ছোটদের গানের ক্ষেত্রে তাঁর কন্যা অন্তরা চৌধুরীই হয়ে উঠেছিলেন তাঁর সার্থক সাংগীতিক প্রতিনিধি। উভয়ের গানই শ্রোতৃমহলে প্রভূত পরিমাণে সমাদৃত হয়েছিল।

সাংগীতিক অঙ্গনে কাজের জন্য বহু পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছিলেন তিনি। ‘দো বিঘা জমিন’-এর জন্য একাধিক পুরস্কার, ‘মধুমতি’-র জন্য ‘ফিল্মফেয়ার শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালকের পুরস্কার’, ‘বেঙ্গল জার্নালিস্ট পুরস্কার’, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘আলাউদ্দিন স্মৃতি পুরস্কার’ (১৯৮৫), ‘সংগীত নাটক একাডেমী পুরস্কার’ (১৯৮৮), ‘মহারাষ্ট্র গৌরব পুরস্কার’ (১৯৯০) ইত্যাদি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

১৯৯৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ঊনসত্তর বছর বয়সে সুরসাধক সলিল চৌধুরী অনন্ত সুরলোকে যাত্রা করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ভারতীয় সংগীতের কালপুরুষ সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ চলছে। এখন তাই তাঁর সৃজন সম্ভারের পুনর্মূল্যায়নের আশু প্রয়োজন। প্রবল প্রতিভাধর এবং বহুমাত্রিক হলেও তাঁর মনোগত বাসনা এখনও পূরণ হয়নি। তাঁর ঈপ্সিত মিউজিক কম্পোজিশনের সিলেবাস, একটি আধুনিক সংগীত রচনার পীঠস্থান, আন্তর্জাতিক সংগীত একাডেমি, সংগীত পাঠাগার এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংগীত আদান-প্রদানের একটা মঞ্চ গড়ে তোলা— সবই এখনও অধরা। তাঁর সৃষ্টির প্রতি প্রণত হওয়ার পাশাপাশি এই লক্ষ্য পুরণও আমাদের অঙ্গীকার হোক। ঝড়ের কাছে যে নিজস্ব ঠিকানা রেখে গেছেন যুগন্ধর সৃজন-শিল্পী সলিল চৌধুরী সেটিই হবে তার যোগ্য উত্তর-সাধনা, তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাঞ্জলি ।