‘পয়লা বৈশাখ তুমি যেও নাকো কোথাও, / ফিরে এসো আমাদের ভাবনায়। / ফিরে এসো মধু মাসে মধুর হয়ে / এই রূপসী বাংলায়।’

রূপে-রসে-গন্ধে-বর্ণে-ছন্দে রূপসী বৈশাখী পয়লা বৈশাখ রূপে আসে। নান্দনিকতার অপর নাম পয়লা বৈশাখ। এই দিনটিতে আমরা শুভ চিন্তার কামনা করি সারা বছর যেন সুখে কাটাতে পারি। বাঙালি ইতিহাস বিস্মৃত জাতি। বাঙালি ব্যবসাবিমুখ। বাঙালির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ। কিন্তু তার পরেও আজও বিশ্ব ও বাংলার এক নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ হয়ে রয়েছে বছরের এই প্রথম দিনটি। পয়লা বৈশাখ মোটেই যে সেদিন নয়। আপন তাৎপর্যে, ঐতিহাসিক মহিমায় সে দিবস অনন্য। পয়লা বৈশাখ আমাদের নতুন প্রাণের সঞ্চার করে, নতুন ভাবনার জন্ম দেয়, নতুন করে পথ চলা শেখায়। প্রকৃতি যেন ফুলে, ফলে, সবুজে, নবীনে, লাবণ্যে সেজে ওঠে নতুন করে।

রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দের লেখায়— ‘আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়।’ বাংলার এই গৌরব গোটা পৃথিবীর বিস্ময়। ইতিহাস বলে, মুঘর সম্রাট আকবরের আমল তেকেই বাংলার নববর্ষের শুরু। আবার কিছু কিছু গবেষক বলেন, মুর্শিদগুলি খাঁ ছিলেন বাংলার প্রথম নবাব। তাঁর শাসনকালে ‘পুণ্যাহ’ বলে একটি উৎসব পালন করা হত। এই দিনে প্রজারা তাঁদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিতেন। প্রজারা সকলে আসতেন নতুন জামা-কাপড় পরে। লাল জাবদা খাতায় ধান ও দুর্বা দিয়ে রুপোর মোহরকে সিঁদুর মাখিয়ে তার ছাপ দেওয়া হত সেই খাতায়। প্রজাদের মিষ্টিমুখ করানোর সঙ্গে সঙ্গে গান-বাজনা ও যাত্রাপালার মতো বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন জমিদাররা বা রাজারা। জমিদার প্রথার বিলুপ্তের পর বন্ধ হয়ে যায় ‘পুণ্যাহ’ (পুণ্যের দিন)। কিন্তু রয়ে যায় হালখাতার উৎসব।

ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘল যুগ থেকে পয়লা বৈশাখ শুরু হয়েছে বলে মনে করা হয়। সম্রাট আকবর ফসল কাটার মরশুমের উপর ভিত্তি করে একটি নতুন কর ব্যবস্থা চালু করেন। যেটি বাংলা নববর্ষের সঙ্গে মিলে যায়। তখন প্রত্যেক প্রজাকে বাংলা চৈত্রমাসের শেষ দিনের মধ্যে বকেয়া খাজনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধ করতে হত। পরদিন অর্থাৎ পয়লা বৈশাখে ভূমির মালিকরা প্রজাদের মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়ন করতেন। অধিকংশ পণ্ডিতদের মতে সে সময় থেকেই পয়লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষের প্রথম এই দিনটিকে উৎসবে আনন্দে বরণ করে নেয় আপামর বাঙালি। যা আজকে বাঙালির একটি সর্বজনীন লোকউৎসবে পরিণত হয়েছে।

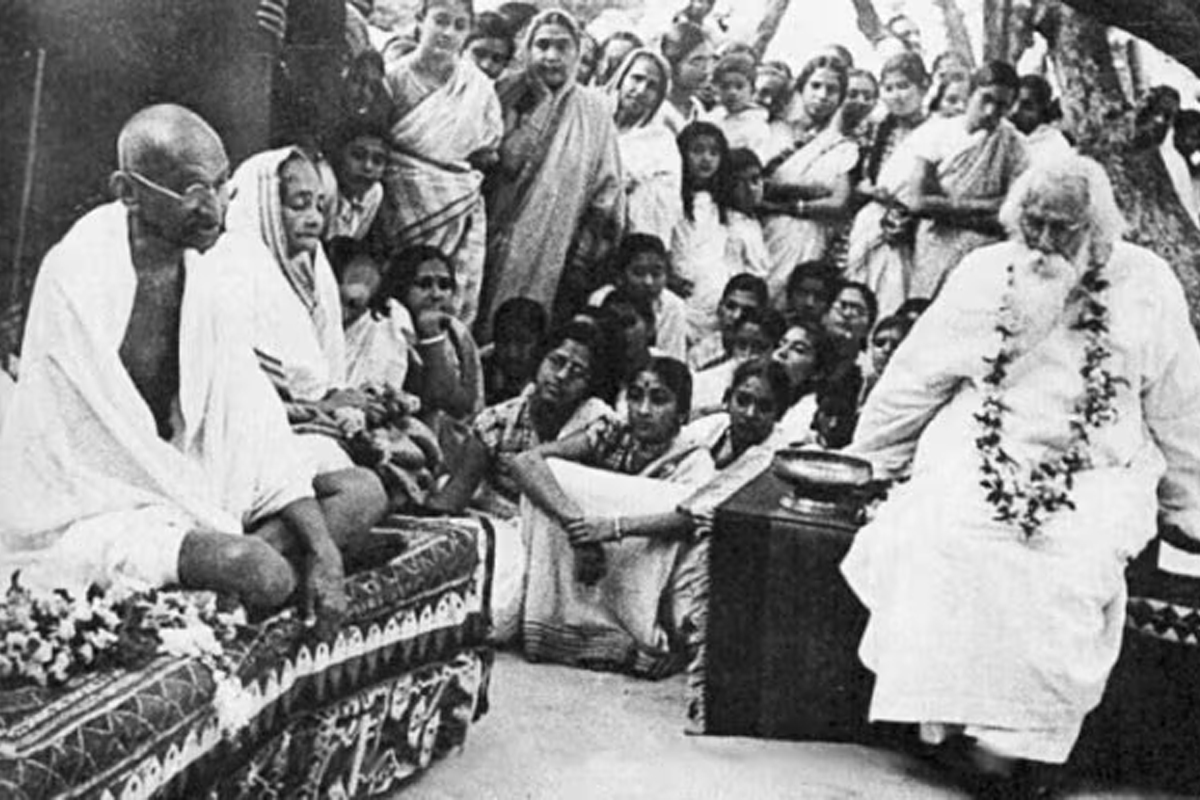

সেকাল থেকে একাল, নববর্ষ মানেই ব্যবসায়ীদের নতুন খাতায় (হালখাতা) মঙ্গলচিহ্ন এঁকে লক্ষ্মী-গণেশের পুজো করে নববর্ষের সূচনা করা। ওই দিন বাঙালি দোকানগুলো সেজে ওঠে। দরজায় দেওয়া হয় স্বস্তিক চিহ্ন। বাঙালিরা মেতে ওঠেন আনন্দের এই উৎসবে। উনিশ শতকের বাঙালি সম্প্রদায়ও পিছিয়ে ছিলেন না বর্ষবরণের এই দিনটিকে পালন করতে। সেকালে অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য থাকত দরাজ আয়োজন। তৈরি হত খাস্তা-নোনতার মিষ্টি। এই খাওয়ানোকে বলা হত ‘উঠনো’। আর দোকানে দোকানে হালখাতা পুজোর ধুম লেগে থাকত চোখে পড়ার মতো। আমন্ত্রিত অতিথিদের দোকানে ঢোকার সময় ছড়ানো হত সুগন্ধী গোলাপ জল। প্রথমেই দেওয়া হত কেওড়া ভেজানো ঠান্ডা জল। থাকত মিষ্টি সহ ভূরিভোজের ব্যবস্থা। সাজপোশাকের বহরও ছিল চোখে পড়ার মতো। আভিজাত্যের নিরিখে রুচি-সংস্কৃতির পীঠস্থান জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নববর্ষ পালিত হত অন্য এক ধারায়। একেক বছর একেকরকম ভাবে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতেন ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা। সরলাদেবী এক স্মৃতিচারণে লিখেছেন—

‘সেদিন আমাদেরও পারিবারিক উৎসবের দিনে পরস্পরকে আলিঙ্গন, প্রণামাদি করা হত। সে নববর্ষে, পয়লা বৈশাখে। নতুন কাপড় পরার রেওয়াজও কতকটা সেই দিনটিতে ছিল। এক হিসাবে এইটিই আমাদের যথার্থ পারিবারিক মিলনের দিন। সেদিন অতিভোরে ব্রাহ্মমুহূর্তে দেউড়িতে ঘণ্টা বেজে উঠত। ঘুমিয়ে থাকলেও জেগে উঠে বাড়িশুদ্ধ পুরুষরা নবশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে প্রস্তুত হয়ে, উঠোনে উপাসনা সভায় সমবেত হতেন। আর মেয়েরা খড়খড়িতে। উপাসনাদি হয়ে গেলে বয়সের তারতম্যনুসারে আলিঙ্গনাদি সেরে মেয়ে মহলেও সরবত পান হত বাইরে… আর বাড়ির লোকেদের সেদিন সকলের একত্রে ভোজন হতো মধ্যাহ্নে।’

ঠাকুর পরিবারের প্রাণপুরুষ দ্বারকানাথঠাকুরের মধ্যেও নতুন বছরকে ঘিরে থাকত নানাপ্রকার শখ-শৌখিনতা। দ্বারকানাথ তাঁর নতুন বাগানবাড়িতে সাহেব-মেমদের নিমন্ত্রণ করতেন। পাশ্চাত্য সংগীত ও নৃত্যে জমজমাট হয়ে উঠত নববর্ষের সন্ধে। বাগবাজার, শোভাবাজার, পাথুরিয়াঘাটা, চোরবাগান অঞ্চলের বাবুরা সেদিন আসতেন চুনোট করা ধুতি আর ফিনফিনে মসলিনের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে। রাতভোর চলত জলসা। বাইজিনাচের আসরে হাতে পানপাত্র (মদের গ্লাস) আর জুঁই-বেল-ফুলের মালা নিয়ে, তাকিয়ায় হেলান দিয়ে জমিয়ে উপভোগ করতেন বাবুরা। শহরের বিখ্যাত কোনও নর্তকীর নাচে, সারেঙ্গির তানে আর রুপোর পাত্রে রাখা রকমারি ফুলের সুগন্ধে পরিবেশ হয়ে উঠত মায়াবী। তবে বাবুরা নাচাগানা মজলিশে ব্যস্ত থাকলেও গৃহদেবতার পুজোপাঠ নিয়ে দিনটা কাটাতেন অন্তঃপুরের মেয়ে-বউরা।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ প্রফুল্লময়ীর আত্মকথা থেকে জানা যায়—

‘উৎসবের সময় আমাদিগকে নানারকম গহনা পরিয়া সাজিতে হইত।… পরিবারের যে নতুন বউ তাহাকে… বেশি গহনা পরিয়া সাজিতে হইত। গলায় চিক, দিবালা, বাজুবন্ধ, বীরবৌলী, কানবালা, মাথায় জড়োয়া সিঁথি। পায়ে গোড়ে, জোড়, মল, ছানলা চুটকি।’

সেকালথেকেএকাল, অনেক ঋতুচক্র পার করে ‘পয়লা বৈশাখ’ আজও এগিয়ে চলছে নিরন্তরের পথিক হয়ে। তাই তো বৈশাখ এতো মধুরতম। কবিগুরুর কথায়—

‘এসো এসো হে বৈশাখ। / মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা, / অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।’