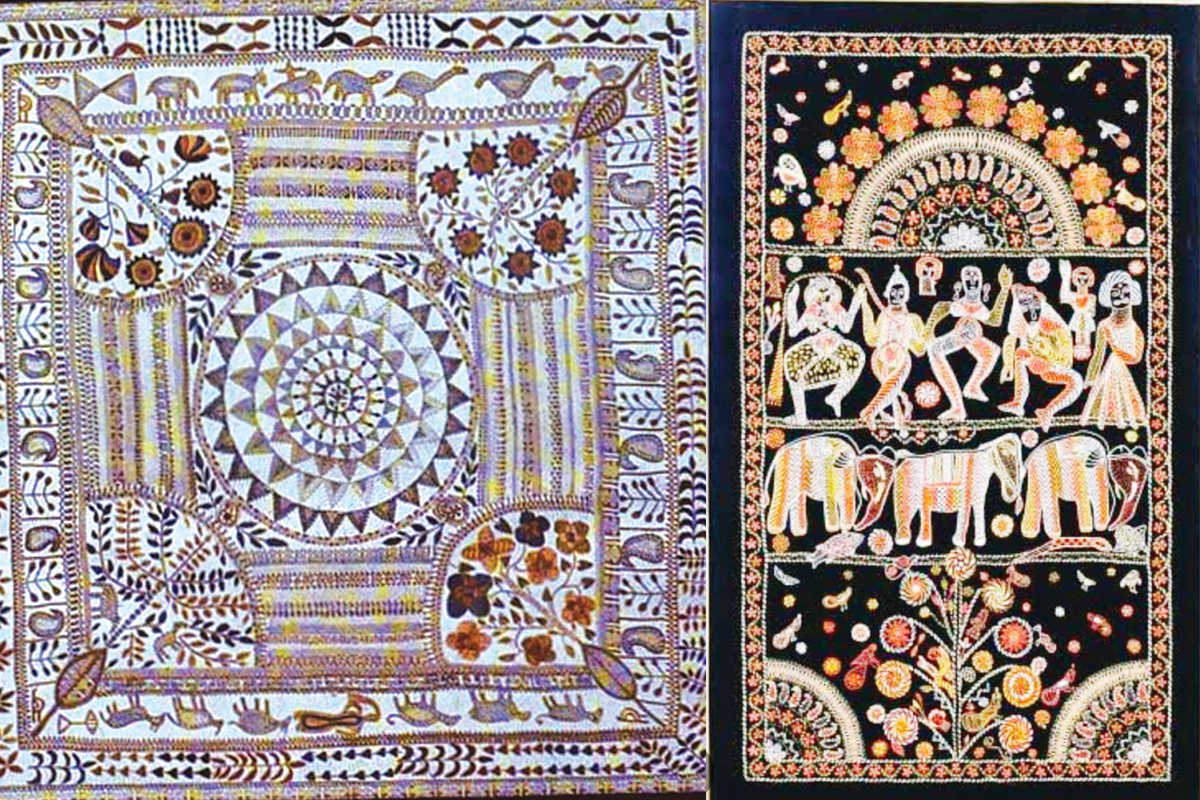

এপ্রিল মাস, দিনের বেলাটা তো বেশ গরম। তবু ভোর রাতে এখনো ঠান্ডা লাগে আবার এ.সি চালিয়ে সারা রাত যখন শহুরে বাঙালি রাতে ঘুমোয় তখন ব্ল্যাঙ্কেটটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিতে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু, মনে পড়ে কি এই ব্ল্যাঙ্কেট, র্যাগের রমরমার আগের যুগটাকে? মনে পড়ে আমাদের ছেলেবেলাটাকে? মনে পড়ে আমাদের মা-কাকিমা-মাসি-পিসিদের হাতের স্নেহে ফুটে ওঠা নকশায় তৈরি কাঁথা জড়িয়ে ঘুমানোর দিনগুলো? মানুষের জীবনে ব্যস্ততা যত বেড়েছে তত সময় কমেছে। অবসর কমেছে জীবন থেকে। বদলে যাওয়া সমাজ কাঠামোয় ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে লোকায়ত শিল্প। সেভাবেই কাঁথাও আজ অবলুপ্তির পথে। শাড়ি, ব্যাগ, আর ঘর সাজাবার উপকরণ হিসেবে ‘কাঁথা কাজ’ বেঁচে আছে। কিন্তু নকশি কাঁথার সামাজিক গুরুত্ব আজ কোণঠাসা হলেও বাড়িতে সন্তান জন্ম নেওয়ার সময়ে তার জন্য নতুন কাঁথা তৈরির রেওয়াজ টিকে আছে আজও। বাড়িতে বিয়ে কিংবা পার্বণের মতো সামাজিক অনুষ্ঠানে অতিথিদের নতুন কাঁথা দিয়ে বরণ করে নেওয়ার চিরাচরিত রেওয়াজ পাওয়া যায় বাংলার কোনো কোনো গ্রামে। বিয়ের পরে মেয়েকে শ্বশুরালয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার সময় উপহারের তালিকায় থাকে নকশী কাঁথা। নকশী কাঁথার নকশা শুধু কাঁথার জমিনে সুঁইয়ের ফোঁড়ে ফুটিয়ে তোলা নকশাই নয়, একেকটি নকশী কাঁথার জমিনে লুকিয়ে থাকে গল্প, কখনো ভালোবাসার, কখনো দুঃখের। বাংলার পথে প্রান্তরে হারিয়ে যাওয়া গল্পকে বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একেকটি নকশী কাঁথা। লেখাটা লিখতে লিখতে ছোটবেলায় স্কুলে পড়া কবি জসিমউদ্দিনের লেখা ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ কবিতাটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

“কেহ কেহ নাকি গভীর রাত্রে দেখেছে মাঠের পরে

মহা-শূন্যেতে উড়াইছে কেবা নকসী কাঁথাটি ধরে

হাতে তার সেই বাঁশের বাঁশিটি বাজায় করুণ সুরে

তারি ঢেউ লাগি এ-গাঁও ওগাঁও গহন ব্যথায় ঝুরে।” ………

আসুন, আজ জেনে নিই বাংলার এই সুপ্রাচীন লুপ্তপ্রায় সূচিশিল্প কাঁথাশিল্পের পুরোনো ঐতিহ্য সম্পর্কে।

কাঁথা হল এক লোকশিল্প যা মানব সমাজের নান্দনিক ভাবনার প্রতিফলিত ঐতিহ্যানুসারী প্রতিরূপ। বাংলার লোকশিল্পকলার মধ্যে-মৃৎশিল্প, দারু-তক্ষণশিল্প, বয়ন ও বুননশিল্প, সূচিশিল্প, পটশিল্প, ডোকরাশিল্প, শঙ্খশিল্প ও অন্যান্য আরও লোকশিল্প বিশেষভাবে পরিচিত লাভ করেছে। আজ লিখব বাঙলার কাঁথাশিল্প নিয়ে।

কাঁথা’ শব্দটির কোন উৎস স্পষ্টভাবে জানা যায় নি। তবে কাঁথা শব্দের অভিধানিক অর্থ ‘জীর্ণ বস্ত্রে প্রস্তুত শোয়ার সময়ে গায়ে দেয়ার মোটা শীতবস্ত্রবিশেষ’। পিছনের ইতিহাস থেকে ধারণা করা হয়, সংস্কৃত শব্দ কন্থা ও প্রাকৃত শব্দ কথ্থা থেকে কাঁথা শব্দের উৎপত্তি।নিয়াজ জামানের মতে, কাঁথা শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃতি শব্দ “কঁথা” হতে যার বাংলা হলো ত্যানা বা কাপড়ের টুকরা।

সুনিপুণ হাতে সূচ আর রঙিন সুতোয় গ্রামবাংলার বধূ-কন্যাদের তৈরি নান্দনিক রূপ-রস ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে ভরা যে গাত্র আবরনী, তাই হল কাঁথা।

গ্রামের মহিলারাই আদতে কাঁথার শিল্পী। এখনো গল্পে গল্পে গ্রামীণ নারীরা দুপুরের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নকশী কাঁথার কাজ করে যান। অনুপম দক্ষতায় কাঁথার জমিনে ফুটে উঠে গাছ, পাখি কিংবা লতাপাতার ছবি।কোনোসময় কাঁথায় উঠে এসেছে দুঃখ আর সুখের কাহিনী, কখনো লন্ঠনের নিভু আলোয় শোনা পুঁথির গল্পই সূচ দিয়ে কাঁথায় ফুটিয়ে তুলেছেন নারীরা।

বাংলার কাঁথা শিল্প এক সুপ্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন।এপার বাংলা এবং ওপার বাংলা দুই বাংলাতেই কাঁথার প্রচলন ছিল। কাঁটাতারে বাংলা এফোঁড় ওফোঁড় হলেও দুই বাংলাতেই কাঁথা সেলাইয়ের ধরন আর নকশাতেও মিল পাওয়া যায়, কারণ বাংলা ভাগ হওয়ার অনেক আগেই এই শিল্পের জন্ম। তাই বাংলার প্রবাদে, গল্প, গানে কিংবা কবিতায় অমর হয়ে আছে নকশী কাঁথা।

কাঁথায় আমরা প্রতিনিয়ত খুঁজে পাই আমাদের শিল্প, সংস্কৃতি, সমাজ-সভ্যতা, প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য, গৌরবগাথা ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির প্রবাহিত ধারায় তাইতো দেখা যায় নানা নকশাসমৃদ্ধ নকশিকাঁথা এবং কাঁথায় নকশা অঙ্কিত বহুবিধ পণ্য। এটি মূলত গ্রামীণ মহিলাদের শিল্পকর্ম হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত হলেও নকশিকাঁথা শিল্পের সঙ্গে আমাদের আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডও জড়িয়ে আছে নিবিড়ভাবে।

বহু প্রাচীনকাল থেকে জীর্ণ বস্ত্রখন্ডে তৈরী কাঁথার ব্যবহার শুরু হলেও কাঁথার গায়ে বিচিত্র নকশা খচিত করার রেওয়াজ কবে প্রচলিত হয় তা সঠিকভাবে বলা যায় না। নকশী কাঁথা ছাড়াও গ্রামে গঞ্জে সাধারণ সেলাই করা কাঁথা দেখা যায়। সেখানে নকশার বাহাদুরী নেই, প্রয়োজনটাই মুখ্য সেখানে। সেলাইয়ের পর সেলাই করে সেখানে পুরাতন কাপড়গুলোকে একত্র করে কাঁথা বানানো হয়। কাঁথার চারদিক ঘিরে মজবুত সেলাই দেওয়া হয় যাতে সহজে ছিড়ে না যায়।

সাধারণত কাঁথা সেলাইয়ের জন্যে পুরনো শাড়ী, সূচ, বিভিন্ন ধরণের রঙিন সুতো, পাটি, কাঠের ব্লক, সুতো কাটার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে একটি পূর্ণ কাঁথা তৈরী করা হয়। প্রধানত পুরানো কাপড় স্তরে স্তরে সজ্জিত করে পুরনো কাপড়ের সুতো দ্বারা সেলাই করে কাঁথা তৈরি করা হয়। কারণ পুরাতন কাপড়ের উপর নুতন সুতায় কাজ করতে গেলে পুরনো কাপড়ের জমি কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

মহিলারা তাঁদের পুরনো শাড়ি থেকে কাপড়ের পাড়, মূল কাপড় থেকে আলাদা করে নিয়ে বিভিন্ন রঙের সুতো উঠান। পাড় থেকে সুতো উঠানোর পদ্ধতি – পাড়টির এক দিকে এক পায়ের দু’আঙ্গুলে চেপে ধরে বাঁ হাতে টেনে নিয়ে পাড়ের ছেঁড়ার দিক থেকে সুতো টেনে ডান হাতের চার আঙ্গুলের মধ্যে রিং মত গোল করে গুটিয়ে নিয়ে পরপর সুন্দরভাবে বাঁশের অথবা কাঠের চালায় সাজিয়ে নেন একটি রংকে।

প্রথমে নির্দিষ্ট পাশ ও লম্বা মাপ ঠিক করে, কাঁথার জমির চারদিকের বর্ডারকে নিচের পাটির সাথে সুতো দিয়ে টান টান করে তার চারপাশের লতা, পাতা ও ফুল দিয়ে সুন্দরভাবে আলপনার বর্ডার তৈরি করা হয়। এরপর শিল্পীর ইচ্ছামত ভিতরের জমিটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে, তার ভিতর লতা-পাতা, ফুল, চাঁদ-তারা, হাতি, ঘোড়া, পাখি, প্রজাপতি ও নানান জীবজন্তুর ছবি এঁকে নেন। তারপর সেই সাধারণ কাঁথার উপর রঙিন সুতা দিয়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে বিভিন্ন নকশা ফুটিয়ে তোলে নারীরা। তবে সাধারণ কাঁথার ক্ষেত্রে নকশা করা হয়না। মূলত নকশা করার পূর্বে কোন কিছু (কলম, রঙ পেন্সিল) দিয়ে এঁকে নেওয়া হয়। তারপর সুঁই-সুতা দিয়ে ওই আঁকা বরাবর সেলাই করা হয়।

কাঁথায় সাধারণত মধ্যের অংশের নকশা আগে করা হয় এবং ধীরে ধীরে চারপাশের নকশা করা হয়। আগে কিছু কাঁথার নকশা আঁকানোর জন্য কাঠের ব্লক ব্যবহার করা হত, এখন ট্রেসিং পেপার ব্যবহার করা হয়। তারপর এই নকশার উপরে ফোঁড় দেয়ার নৈপুণ্যের গুণে কাঁথায় বিচিত্র বর্ণের নকশা, বর্ণিল তরঙ্গ ও বয়নভঙ্গির প্রকাশ ঘটে। নকশার সাথে মানানোর জন্য বা নতুন নকশার জন্য কাঁথার ফোঁড় ছোট বা বড় করা হয় অর্থাৎ ফোঁড়ের দৈর্ঘ্য ছোট-বড় করে বৈচিত্র্য আনা হয়। ‘পাটি বা চাটাই ফোঁড়’ এবং ‘কাইত্যা ফোঁড়’ নামে সেলাইয়ের দু্টি ধরন নকশি কাঁথায় বিশেষ ব্যবহৃত হয়। এই ফোঁড় এর মাধ্যমে কাঁথাকে সম্পূর্ণ ভাবে চিত্রায়িত করা হয়। সাধারণত ৩-৭ টি কাপড় একসঙ্গে জুড়ে সেলাই করা হত একটি কাঁথা। এবার এতে বিভিন্ন রকম নকশা তুললে তখন সেটি হত নকশি কাঁথা। নকশি কাঁথায় কারুশিল্পের ক্যানভাসে বলা হত জীবনের গল্প। নকশি কাঁথায় উঠে আসত গ্রাম বাংলার লোকায়ত জীবন, তাদের বেঁচে থাকার গল্প।

নকশা তোলার জন্য নীল, লাল, সবুজ, কালো সুতোর ব্যবহার বেশি দেখা যেত। অনেক ছেঁড়া শাড়ির পাড় বা শাড়ির সুতোও ব্যবহার করা হত কাঁথার কাজে। কলমিলতা, শঙ্খলতা, মটরলতা, গোলাপ বাগ, এমন একাধিক নামের নকশা ফুটিয়ে তোলা হত কাঁথায়। সেলাই-এর ধরনও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ছিল যেমন নকশী কাঁথা, বাঁশপাতা ফোঁড়, বরকা ফোঁড়, কইতা, তেজবি ফোঁড় ও বিছা ফোঁড় ইত্যাদি।

নকশি কাঁথার নকশাগুলোতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতির গভীর প্রভাব রয়েছে। যদিও কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মানা হত না, তবে ধরে নেওয়া হত প্রত্যেকটা ভালো সেলাইকৃত নকশি কাঁথার একটি কেন্দ্র থাকবে। বেশিরভাগ কাঁথার কেন্দ্র হলো ফুল বা কোনো গোলাকৃতি নকশা এবং তার আশে পাশে নানা রকম আঁকাবাঁকা লতার নকশা থাকত। কখনো শাড়ীর পাড় দিয়ে সীমানা তৈরি করা হয়। নকশাতে ফুল, পাতা, পাখি মাছ, প্রাণী, রান্না আসবাব থাকতে পারে। বেশীর ভাগ কাঁথার প্রাথমিক কিছু নকশা একই রকম হলেও দুইটি কাঁথা একই রকম হত না। সাধারণত কাঁথাতে একই নকশা বারবার ব্যবহৃত হত। বিভিন্ন রকমের নকশা ফুটিয়ে তোলা হত যেমন পদ্ম নকশা, সূর্য নকশা, চন্দ্র নকশা, জীবনবৃক্ষ নকশা, কল্কা নকশা, স্বস্তিকা নকশা, চাকা নকশা প্রভৃতি।

নকশি কাঁথা ছাড়াও বিভিন্ন ব্যবহার ও বিভিন্ন নামযুক্ত কাঁথার প্রচলন ছিল। যেমন — বাচ্চার কোমরে বেঁধে দিতে ত্রিকোণাকৃতি একরকম কাঁথা তৈরি করা হত। একে বলা হত ‘সুতনি’। বড় আকারের চাদরের মতো কাঁথার নাম ‘সুজনি কাঁথা’। বাড়ির অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হত। আগেকার দিনে আয়না নিয়ে নানারকম সংস্কার ছিল। তাই আয়না ঢেকে রাখা হত। আয়না ও চিরুনি ঢেকে রাখতে কাঁথা ব্যবহারের চল ছিল। এই ধরনের কাঁথাকে বলা হত আরশিলতা কাঁথা। শীতের জন্য লেপকাঁথা, বালিশে ব্যবহারের জন্য বর্তন, বসার জন্য আসনকাঁথা, খাবারের জন্য ব্যবহৃত দস্তরখান বা বর্তন কাঁথা , নামাজের জন্য জায়নামাজ কাঁথা ইত্যাদি। এমনকি মৃতদেহ ঢাকতেও কাঁথা ব্যবহার করা হত। তাকে বলা হত মরণকাঁথা। এই কাঁথায় কোনও গিঁট থাকত না। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে পান-সুপারি বহনের জন্য ব্যবহার করা হত নকশি থলে। গাঁটরি বা বোঁচকা কাঁথা: কাপড় চোপড় বেঁধে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হত গাঁটরি বা বোঁচকা কাঁথা। বাড়িতে নবজাতক এলে বিয়ে বা বাড়িতে বিশেষ অতিথি এলে তাঁকে কশি কাঁথা দিয়ে বরণ করা হত।

কাঁথা শিল্প গড়ে ওঠার পেছনে ধর্ম অন্যতম কারণ। কিন্তু সেখানেও সহজ সম্প্রীতির আবহ ছিল। বাউল-ফকিররা ছেঁড়া কাপড় জুড়ে জুড়ে সেলাই করে কাঁথা বুনে ব্যবহার করতেন। সাধু, পির, ফকির এঁদের কাঁথা দান করলে মঙ্গল হয় পরিবারের এমন ধারণা থেকে এরকম প্রথারও চল ছিল।

নকশী কাঁথার পেশাদার কারিগর বলতে এক সময়ে কাউকে পাওয়া যেত না, কারণ এই শিল্পটি নিতান্তই শখের বশে আর প্রয়োজনের খাতিরে দাঁড়িয়েছিল। এর ফলে আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে কাঁথাও হারিয়ে যেতে বসেছিল। সময়ের সাথে নকশী কাঁথার জমিনে যে নিপুণ কারুকার্য করা হয় তার একটি সাংস্কৃতিক আবেদন তৈরি হয়েছে, ফলে এর অর্থমূল্য বেড়েছে। এই আবেদন থেকেই নকশী কাঁথাকে কুটির শিল্প হিসেবে দাঁড় করানোর প্রবল সম্ভাবনা জেগে উঠেছে। বর্তমান বাংলাদেশ আর ভারতের বিভিন্ন এলাকায় এই নকশী কাঁথার বুননকে কুটির শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে নানা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে , বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, আকাদেমি অব ফাইন আর্টস- পশ্চিম বঙ্গের এই সমস্ত মিউজিয়াম এবং সংরক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে পুরনো কাঁথা সংরক্ষণ করা হয়েছে। আগ্রহী মানুষ তার দেখে আসতে পারেন।

এখনো বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়লে, আর সাথে ঠাণ্ডা হাওয়া বইলে বাঙালীর ঘুমোতে যাওয়ার আগে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটির কথা মনে পড়বে সেটি কাঁথা। সে কাঁথা হতে পারে বাহারি নকশাদার অথবা নকশা ছাড়াই। বাংলার লোকসংস্কৃতি আর গ্রামীণ কুটির শিল্পের একটি বড় জায়গা তাই দখল করে আছে কাঁথা।