সুজন ভট্টাচার্য

১৯৮২ সাল, ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র। নাটকপাগল দশা তখন। খবর এল, বারাসাতেরই নাট্যদল ‘যূথভাষ’-এর শো। যেতে তো হবেই। হলে গিয়ে শুনি নাটকের আগে গান গাইবেন একজন। সে অবশ্য তখনও ভাষণের আগে দুয়েকটা গানের আয়োজন থাকত, সম্ভবত ভিড় বাড়ানোর জন্য। তেমনই হবে কিছু। পর্দা উঠল। ওমা! মঞ্চে তো গায়ক একা। তবলচি তো বাদ, একটা হারমোনিয়ামও নেই। এ আবার কেমন গান!

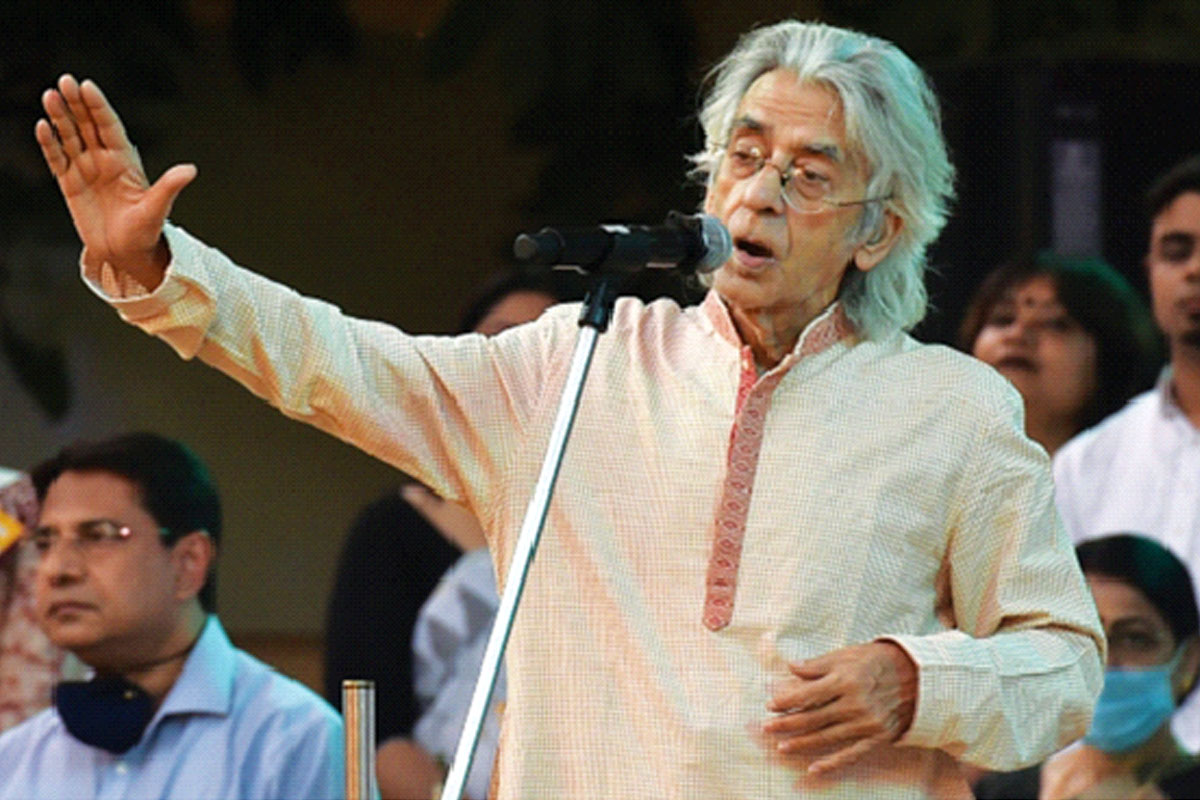

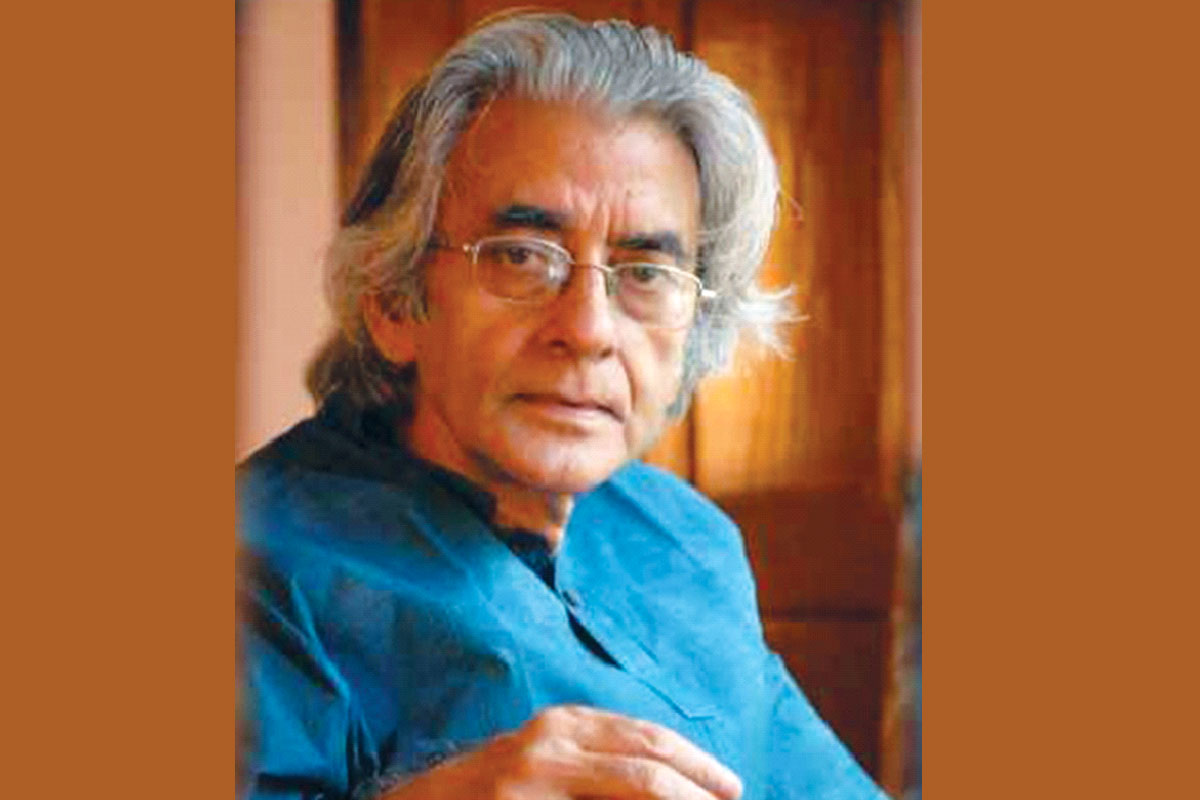

হ্যাঁ, সেদিনই টের পেলাম, এই হল গান। একজন মানুষ সুরের ডানা মেলে গোটা মঞ্চ আর প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে হয়ে ওঠেন একটাই অবয়ব, গান… সে শুধু গান। আর সেই মানুষটার নাম প্রতুল মুখোপাধ্যায়। নিতান্ত এক কিশোর যেন যাদুটোনায় পড়ে গেল সেই কন্ঠের। না, বাজারচলতি অর্থে ভরাট কিংবা রঙিলা নয়। সেই কণ্ঠ নিতান্ত মোলায়েম, অনেকটাই আনুনাসিক। আর সেই ঘাটতিকেই অনায়াস দক্ষতায় তিনি করে তোলেন তাঁর শক্তি। তিনি নিজেই লেখেন, নিজেই সুরারোপ করেন, আবার নিজেই গেয়ে যান। তখনো মঞ্চে আসেননি সুমন কিংবা নচিকেতা। বাংলা গানের সেই প্রবণতার জনক অবশ্যই প্রতুল মুখোপাধ্যায়।

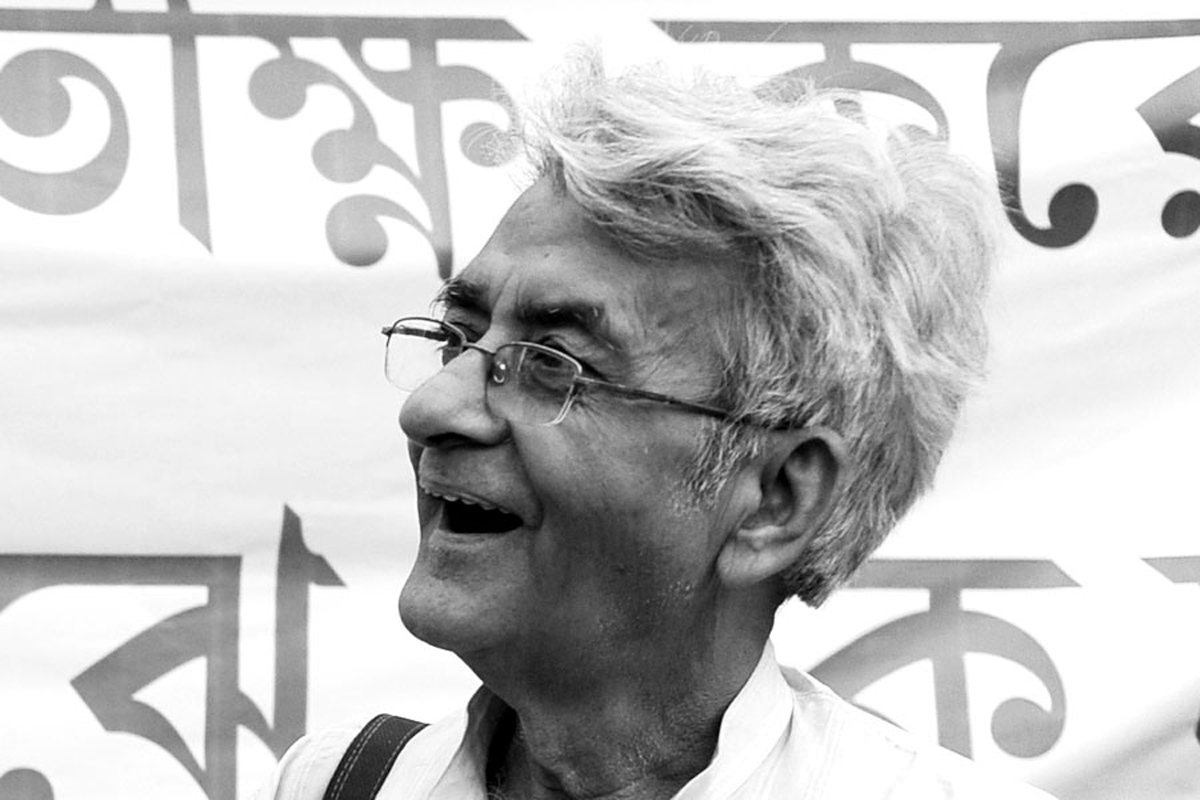

আবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ফিরে আসা যাক। নাটকের দর্শকেরা শ্রোতা হয়েই থাকতে চাইছেন, প্রতুল মুখার্জি নামতে পারবেন না মঞ্চ থেকে। শেষে ‘যূথভাষ’-এর পক্ষ থেকে তুষার দে ঘোষণা করলেন আগামীকাল সকালে আবার দশটা থেকে গাইবেন তিনি। কোনো টিকিট থাকবে না। পড়া ছিল আমার। তাও দৌড় লাগালাম। ও বাবা! এত লোক! প্রতুলদা যে সবাইকে সুরের জালে গেঁথে ফেলেছেন! দু-ঘন্টা গাইলেন। তাতেও তৃপ্তি কোথায়! চাইবার আকাঙ্ক্ষা যে তিনি নিজেই জন্ম দিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৯০ পর্যন্ত খবর রাখতাম, কোথায় গাইবেন তিনি। বছরে অন্তত ছ’টা অনুষ্ঠান এইভাবে দেখা হয়ে যেত। ইচ্ছে করেই এই দেখা শব্দটা ব্যবহার করলাম। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান মানে একটা দৃশ্য, যা চোখে না দেখলে গানের ভিতরে প্রবেশ করা যায় না।

না, বাজারি খ্যাতি কোনদিনই জোটেনি তাঁর। জোটা সম্ভবও ছিল না। কারণ যে গান তিনি গাইতেন, তার মধ্যে লাল সূর্যের স্বপ্ন ছড়ানোর বার্তাই ছিল মুখ্য। এক ধরনের মোলায়েম, কিন্তু গভীর ব্যঞ্জনাবাহী গণসঙ্গীত। সলিল চৌধুরী তাঁর পূর্বসূরী ঠিকই। কিন্তু সলিলের মত বহুব্যাপক ধারায় নিজেকে ছড়িয়ে দেননি তিনি। নিজের স্পষ্ট স্বাক্ষরেই তিনি অনন্য। কিন্তু যে অনুভবী শ্রোতারা জড়িয়ে রেখেছিলেন তাঁকে, এক শতাংশ পেলেও অন্য গায়কেরা ধন্য হয়ে যেতেন। মনে পড়ে যাচ্ছে ১৯৯১ সালে দ্বারভাঙার ঘটনা। একটা অনুষ্ঠানে অপটু গলায় গাইলাম ‘ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে সাথি রে’। আচমকাই হলের মধ্যে কয়েকজন গলা মিলিয়ে দিলেন। বুঝলাম, আমার মনের গহনে যে ডিঙা বাইছে, এরাও তাঁর চড়নদার। প্রথম ক্যাসেট ততদিনে চলে এসেছে ঠিকই, কিন্তু গোল্ডেন বা সিলভার কোনো ডিস্কের গল্প হয়নি।

আবার দেখা হল ১৯৯৫ সালে। পানু পাল তখন শয্যাশায়ী, অসুস্থ। তাঁর সাহায্যার্থে বারাসাতেই অনুষ্ঠান, প্রতুলদার একক। অসুস্থ গণনৃত্যশিল্পীর জন্য ওই একজনই দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। গাইতে গাইতে অনুরোধ এল ‘লাল রঙ’-এর। প্রতুলদা যেন বিরক্ত, ‘এইসব গান আজকাল আর গাই না’। তাও শুরু করলেন। কথা ভুলে যাচ্ছেন! নাকি অভিনয়? শ্রোতারা ধরিয়ে দিচ্ছেন বাণী, প্রতুলদা সামলে নিচ্ছেন। জানি না, পৃথিবীতেও কোনো শিল্পীর এমন প্রাপ্তি জুটেছে কিনা। একজনের গায়নের নেতৃত্বে সেদিন ‘লালরঙ’ সত্যি অর্থেই গণসঙ্গীত হয়ে উঠেছিল। প্রতুলদা কি সত্যিই বিরক্ত হয়েছিলেন? নাকি নিজের উপর অভিমানে গাঢ় হয়ে উঠেছিল তাঁর মন? জানি না, উত্তর নেই। কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট বুঝেছিলাম, পথ বদলাচ্ছেন প্রতুলদা।

বদলে তো গেলেনই। বদলে গেল গানের বাণীর ছক কিংবা দৃষ্টিভঙ্গি। বদলে যেতে থাকল সঙ্গীদের মুখও। সমীর রায়ের কবিতাকে একদিন সুরে রাঙিয়ে এক মায়াবী উচ্চারণে অনেকের মনের গভীরে গেঁথে দিয়েছিলেন তিনি— ‘হাতের কলম জনমদুখী, তাকে বেচো না’। কিন্তু সেই প্রত্যয় আস্তে আস্তে মুছে গেল, আর সেই শূন্যতা ভরাট করতে এল বাণীর মরমিয়া আবেদন। গণসঙ্গীতের পথদ্রষ্টা প্রতুল মুখোপাধ্যায়। ততদিনে অবসন্ন। তবুও হয়তো আশা ছাড়েননি। বাইরের চাপে আন্তর্জাতিকতা থেকে সরে এসেছেন ঠিকই। কিন্তু ভিতরের আলোড়ন একজন সৎ শিল্পীকে কোনোদিন রেহাই দেয় না। আর তাই এই পর্যায়েও তিনি গেয়ে উঠলেন— ‘আমি বাংলায় গান গাই’।

বাঙালির যাবতীয় মানবিক সম্পদ যখন আক্রান্ত, এমনকি স্থানীয় রাজনীতিও যখন এই প্রশ্নে উদাসীন, তখন এই স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়। বাঙালির আবহমান চর্যা আর বাঙালির স্বকীয় ঐতিহ্যের মরমিয়া ঘোষণায় শিউরে উঠেছিল অনেকেই। কেউ আবার ঘুম ভেঙে ঘ্রাণ নিতে গিয়েছিলেন বাংলার নদী-ঘাস-মাটির। প্রতুলদা এইজন্যই প্রতুলদা। গানওয়ালা চলে গেলেও তাঁর গান তাই এখনো জাগ্রত উৎসুক মননে।