সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

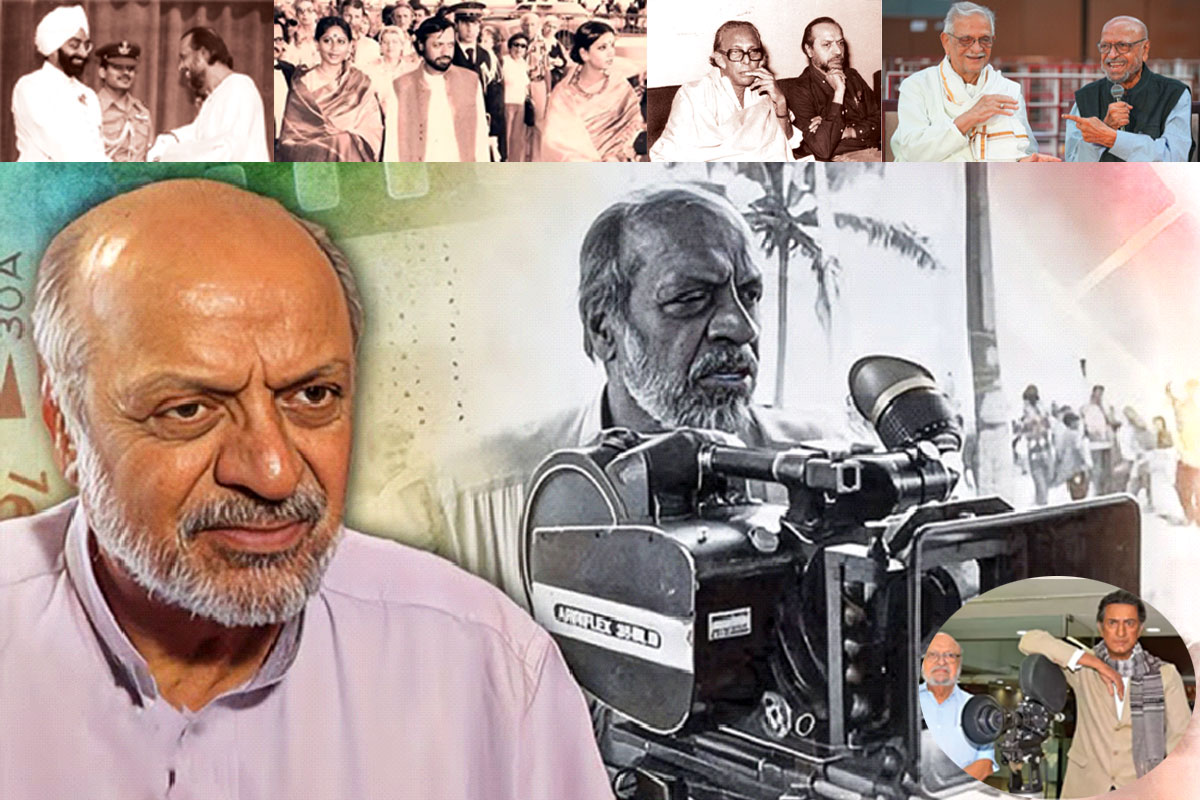

শ্যাম বেনেগাল বিদায় নিলেন গত ১৪ জানুয়ারি। স্বাভাবিকভাবেই চলচ্চিত্র সংস্কৃতির জগতে আলোড়নের সৃষ্টি হল। স্মরণ করতে গিয়ে বিজ্ঞাপনী ভাষায় তাকে বলা হল ‘সমান্তরাল সিনেমার পোস্টার বয়’। অতচ শ্যাম বেনেগালের চলচ্চিত্র ভাবনা ‘পোস্টার বয়’ সংস্কৃতির ১৮০০ বিপরীতে অবস্থান করে। ‘সমান্তরাল সিনেমা’ শব্দবন্ধেও তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি যে সিনেমার বিকল্প প্রতিস্পর্ধী নির্মাণে ব্রতী ছিলেন সেই তথাকথিত মূলধারার ছবির প্রধান ও সবচেয়ে শক্তিশালী কেন্দ্র মুম্বই ছিল তাঁর কর্মভূমি। সেই চক্রব্যূহে প্রায় পাঁচটি দশক আপন বিশ্বাস ও ভালোবাসায় স্থিত থেকে ধারাবাহিকভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণে মগ্ন থাকার দুরূহতম কাজে তিনি অবিচল ছিলেন। চলচ্চিত্র বাণিজ্যের জটিল দুনিয়ায় এই আপোষহীনতার নজির আরব সাগরের তীরে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। হয়ত এখানেই তিনি এক ও অনন্য শ্যাম বেনেগাল।

১৯৬৯ সালের মে মাসে ভারতীয় সিনেমার দর্শকরা মুখোমুখি হলেন ‘ভুবন সোম’-এর। মৃণাল সেনের এই ছবি গোটা একটা প্রজন্মের পরিচালকদের প্রভাবিত করে ফেলল। চলচ্চিত্র বাণিজ্যের রঙিন দুনিয়ায় সিনেমা নামক শিল্পমাধ্যমটিকে এমন এক জমির ওপর দাঁড় করাতে চাইল যা আমাদের অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত চলচ্চিত্রের পলায়ন-প্রবণতার বিপরীতে অবস্থান করে। ‘ভুবন সোম’ সেই নতুন সূচনার অগ্রদূত। ওই বছরের আর দুটিছবি— বাসু চ্যাটার্জির ‘সারাআকাশ’ ও মনি কাউলের ‘উসকিরোটি’র নাম এক্ষেত্রে একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। এই তিনটি ছবি একত্রে এদেশের বুকে গড়ে ওঠা এক চলচ্চিত্র ধারার জন্মের শংসাপত্র যাকে কেউ কেউ ফ্রান্সের ‘নুভেলভেগ’-এর মত ভারতীয় নবতরঙ্গ বলতে পছন্দ করেন আবার চলচ্চিত্রবেত্তারা একে ‘নতুন ভারতীয় সিনেমা’ও বলে থাকেন। সত্যজিৎ রায়ের একের পর এক ধ্রুপদী উপস্থাপন, ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে তাঁর দার্শনিক চেতনার প্রকাশ ভারতীয় চলচ্চিত্র তথা বিশ্ব-চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করছিল কিন্তু তা এই দুই স্রষ্টার নিজস্ব অবদান। সামগ্রিকভাবে দেশজুড়ে চলচ্চিত্রের দেশজ বিকল্প ভাবনার ঢেউ ওঠেনি। যা সম্ভব হল ১৯৬০-এর দশকের অন্তিম পর্বে এসে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু নতুন পরিচালক এলেন, ছবি করলেন এবং তাঁদের ছবি মূলধারার হিন্দি ও আঞ্চলিক সিনেমার চেনা মনোরঞ্জনের ফর্মুলার বাইরে ছিল। এই ধারার উজ্বলতম প্রতিনিধি শ্যাম বেনেগাল।

শ্যাম বেনেগালের প্রথম কাহিনিচিত্র ‘অঙ্কুর’ (১৯৭৩)। গ্রামীণ অন্ধ্রপ্রদেশের পটভূমিকায় নির্মিত ছবিটি গ্রামীণ সামন্তবাদী শোষণের খণ্ডচিত্র তুলে ধরে। সেইসঙ্গে দেখান হয় এই ব্যবস্থায় নারীরা কী নিদারুণভাবে শোষিত হয়। শহরের কলেজ ছাত্র সূর্য (অনন্ত নাগ) এক সামন্তপ্রভুর সন্তান, তার পরাক্রমশালী বাবা ছাত্রাবস্থাতেই তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করেন। তার স্ত্রী নিতান্তই বালিকা, কার্যত নারীত্বে উপনীত হয়নি। সূর্যকে তার বাবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাদের গ্রামের ভূসম্পত্তি দেখভাল করতে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। তাদের বাড়িটি গ্রামের একমাত্র পাকাবাড়ি। গ্রামে এসে তার ভিতর সামন্তপ্রভুদের গুণগুলি প্রকাশ পেতে থাকে এবং সে সামন্ততান্ত্রিক শোষণকাঠামোর মাতব্বরদের মতই আচরণ করতে থাকে। বাবার মতোই সূর্য বিবাহ বহির্ভুত নারীসঙ্গ করে, নারীকে শোষণের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করে এবং সব দায়িত্ব নির্মম ভাবে অস্বীকার করে। কখনও গ্রাম সংক্রান্ত বিবাদে কখনো তার বাবার রক্ষিতার পরিবারের সঙ্গে বিবাদে সূর্যকে এই ভূমিকায় দেখা যায়। সূর্য তার গৃহপরিচারিকা লক্ষ্মীর (শাবনা আজমি) সঙ্গে শারীরিক অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। লক্ষ্মীর স্বামী কিসিতিয়া (সাধু মেহের) মূক ও বধির, তালের রস চুরি করে গ্রামছাড়া হয়। লক্ষ্মী গর্ভবতী হলে সামাজিক অসম্মানের ভয়ে সূর্য তার গর্ভপাত করাতে যায়। যদিও লক্ষ্মী কিছুতেই রাজি হয় না।

ইতিমধ্যে সূর্যর স্ত্রী গ্রামের বাড়িতে এসে পড়লে তার পক্ষে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। কিসিতিয়া ফিরে এসে লক্ষ্মীকে গর্ভবতী দেখে তার সন্তান হচ্ছে ভেবে আনন্দে আত্মহারা হয়। সে সূর্যর কাছে যায় একটা চাকরি পাওয়ার প্রার্থনা নিয়ে কিন্তু সূর্য ভাবে সে অভিযোগ জানাতে এসেছে। সূর্য চাবুক দিয়ে কিসিতিয়াকে অমানুষিক ভাবে মারে, উপস্থিত কর্মচারীরা ও সূর্যর স্ত্রী তার আচরণে হতবাক। লক্ষ্মী ছুটে এসে কিসিতিয়াকে রক্ষা করে এবং সূর্য ও সামন্তবাদী ব্যবস্থাকে অভিসম্পাত করে। ছবি শুরু হয় সন্তান কামনায় লক্ষ্মীসহ গ্রাম্য নারীদের লৌকিক রীতি পালনের মধ্য দিয়ে আর শেষ হয় এক বালকের ইট ছুঁড়ে সূর্যর বাড়ির কাচ ভাঙার দৃশ্যের মাধ্যমে। পরিচালক প্রতিবাদের অঙ্কুর শোষণ কাঠামোর মধ্যেই জন্ম নেবে এই আশা প্রকাশের মধ্য দিয়ে ছবি শেষ করেন। এই ছবির জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তি ও দর্শক-সমালোচকদের স্বীকৃতি শ্যাম বেনেরগালকে যেমন পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এল তেমনি নতুন ধারার বিকল্প পথের চিত্রগ্রাহক গোবিন্দ নিহালনি (পরিচালকও), সংগীত পরিচালক বনরাজ ভাটিয়াসহ বিকল্প অভিনেতৃকুলের প্রতিষ্ঠা দিল।

শ্যাম বেনেগালের জন্ম ১৯৩৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর সেকেন্দ্রাবাদে। তাদের পরিবারের আদিবাড়ি কর্ণাটকে। প্রবাদপ্রতিম পরিচালক, অভিনেতা গুরু দত্ত তাঁদের নিকটাত্মীয়। হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার ডিগ্রী অর্জনের পর মুম্বইতে এসে যোগ দেন বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থা লিনটাসে। কপি রাইটারের পেশায় যুক্ত হয়ে ক্রমশ হয়ে ওঠেন বিজ্ঞাপন চিত্রের পরিচালক। পরবর্তীকালে এ এস পি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সংস্থায়ও কাজ করেছেন। এই পর্বে তিনি প্রায় ৯০০ বিজ্ঞাপনীচিত্র, বিজ্ঞাপনী তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন। ১৯৬৭ সালে তাঁর প্রথম তথ্যচিত্র ‘চাইল্ড অফ স্ট্রিট’ নির্মিত হয়। চলচ্চিত্র পরিচালনার পাশাপাশি চলচ্চিত্রের শিক্ষক ও প্রশাসকের দায়িত্বও পালন করেছেন। পুনার চলচ্চিত্র ইন্সটিটিউটে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে ও যুক্তরাজ্যে তিনি চলচ্চিত্র শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। দু’দফায় ছয় বছর তিনি পুনার চলচ্চিত্র ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর ছিলেন। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত তিনি ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মহানির্দেশকের দায়িত্ব সামলান। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নীরা বেনেগালের স্বামী এবং পিয়া বেনেগালের পিতা।

শ্যাম বেনেগালের ছবিগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল তিনি মূলধারার ব্যয়বহুল বাণিজ্যিক প্রবণতাগুলি যেমন প্রতিষ্ঠিত চিত্রতারকাদের ব্যাবহার, চোখ ধাঁধানো সেট, মনভোলানো লোকেশন, আর্কষণীয় পোশাক ও মেকআপ, নাচ-গান, অতিমানবীয় কার্যকলাপ, ক্যামেরা-আলো-সম্পাদনার চমৎকৃত কৌশল, ফর্মূলায়িত মেলোড্রামা প্রভৃতি থেকে দূরে থাকার সচেতন চেষ্টা করতেন। সাধারণত তাঁর ছবিগুলি ছিল স্বল্প ব্যয়ের। ব্যক্তি জীবনের ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথার সহজ সরল গাথা আর্থসামাজিক সংকটের প্রেক্ষিতে আখ্যায়িত করার উদ্যোগ ছিল। সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক অসাম্য, রাষ্ট্রীয় অনাচার, শোষণ তাঁর ছবির বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করতো। ছবিতে চরিত্রগুলিকে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখার প্রয়াস ছিল। আর ছিল ইতিহাসের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ। আবার শ্যাম বেনেগালের ছবি পর্দায় গল্প বলার পরিচিত সাবেক ধরন থেকে খুব দূরে ছিল তা নয়।

শ্যামের প্রথম তিনটি ছবিই গ্রামীণ ভারতের আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায়। ‘নিশান্ত’ (১৯৭৫)-এর পরে ‘মন্থন’(১৯৭৫)। শেষোক্ত ছবিটির প্রযোজক গুজরাতের পাঁচলক্ষ দুগ্ধ-উৎপাদক। তাদের চাঁদায় গুজরাতের বিশ্বখ্যাত সমবায়টির গড়ে তোলার ইতিহাস পরিচালক হাজির করেন মহাকাব্যিক সুষমায়। ডা. ভার্গিস কুরিয়ানের ছায়ায় নির্মিত ডা. রাও (গিরিশ কারনাড) গুজরাতের গ্রামে পৌঁছায় সমবায় গড়তে। কায়েমি স্বার্থের বাধা, সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের বাঁধন, পারস্পরিক অবিশ্বাসের প্রাচীর ভেঙে একসময় জেগে ওঠে প্রান্তিক মানুষ। বনরাজ ভাটিয়াকৃত এই ছবির ‘মেরো গাম কথাপরে’ গানটি কার্যত ‘আমূল’-এর আ্যন্থেমে পরিণত হল। আজও ওই জগৎ-বিখ্যাত সমবায়টি গানটিকে তাদের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করে। প্রথম ‘ভূমিকা’ (১৯৭৭) ছবিতে নগর জীবনের প্রসঙ্গ আলোচিত হল। মারাঠি মঞ্চের প্রবাদপ্রতিম অভিনেত্রী হনসা ওয়াদেকার-এর সাহসী জীবনচর্চা আধারিত আখ্যানের সুত্রে পরিচালক হিন্দি মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতের একটি দীর্ঘ সময়েরও আলেখ্য পর্দায় হাজির করেন। ‘ভূমিকা’ ছবিতেই ‘তুমহারে বিন জিয়া না লাগে ঘরমে’ গানটির জন্য এক চোদ্দ বছরের বালিকাকে দিয়ে প্লেব্যাক করানো হল, চলচ্চিত্রের বাস্তবতার সঙ্গে গানটি মেলাতে। সেই বালিকা পরবর্তীকালের বিখ্যাত শিল্পী প্রীতি সাগর।

ইতিহাসের প্রতি শ্যামের অমোঘ আর্কষণ। নেহরুর সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় প্রভাবিত পরিচালক ইতিহাসকে দেখেন মানবিক বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে। রাস্কিন বন্ডের কাহিনি-নির্ভর ‘জুনুন’ (১৯৭৮) সিপাহি বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে এক বিয়োগান্তক প্রেমগাথা। দক্ষিণ আফ্রিকায় তরুণ আইনজীবী মোহনদাসের বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী সংগ্রামের বৃত্তান্ত ‘দ্য মেকিং অফ মহাত্মা’ (১৯৯৫) ফতেমা মীরের রচনার অনুসরণে গান্ধীজির গড়ে ওঠার পর্ব বস্তুনিষ্ঠ শৈলীতে পর্দায় হাজির করে। ২০০৫ সালে ‘নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস: দ্য ফরগটন হিরো’ ছবিতে সেই সংগ্রামী জীবনের পূর্ণাঙ্গ তথ্যনির্ভর পরিচিতি ইতিহাসের বিশাল পশ্চাদপটে এক অসামান্য চিত্রায়ন। তার শেষ ছবি ‘মুজিব: দ্য মেকিং অফ এ নেশন’ (২০২৩)-এ ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ থেকে ‘বাংলাভাষার রাষ্ট্র চাই’-এর সফল রূপায়নের বৃত্তান্ত। তার ইতিহাস-নির্ভর কাহিনিচিত্রগুলির মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত ‘সরদারি বেগম’ (১৯৯৬)। ছবির বিষয় ‘ঠুংরি সাম্রাজ্ঞী’র জীবন, সাধনা। ধর্মীয় গোঁড়ামি, পারিবারিক রক্ষণশীলতা, পুরুষতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে তার অসম লড়াই পর্দায় উঠে আসে। দিল্লির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় খুন হয়ে যাওয়া সরদারি বেগমের (কিরণ খের) শোকযাত্রায় নিজের বাবা জাভেদ (বল্লভ ব্যাস)-কে দেখে বিস্মিত তরুণ সাংবাদিক তহজিবের (রাজ বিসরিয়া) তদন্তমুলক সাংবাদিকতার সূত্রে গায়িকার জীবন বৃত্তান্ত বিবৃত হয়। সংগীত ও নিজস্ব শিল্পীসত্তার জন্য সরদারির অনমনীয় সাহসী লড়াই এই ছবির মূল উপজীব্য। ছবি শেষ হয় শ্যামের ছবি যে আশাবাদের কথা শোনায় তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সরদারির কন্যা সাকিনার (রাজেশ্বরী) সংগীত অনুশীলনের দৃশ্যের মাধ্যমে।

প্রথম ছবি থেকেই শ্যাম বেনেগালের সৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র ফুটে ওঠে। সেখানে তিনি অক্লেশে সমকালীন সমাজজীবনের কথা বলেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে। অবশ্যই তাঁর ছবিগুলিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক মাত্রা গুরুত্ব পেত। প্রথম তিনটি ছবির মতোই ‘আরোহণ’ (১৯৮২) ছবিতেও গ্রামীণ শোষণ কাঠামোর কথা বলে। ছবির নায়ক প্রান্তিক কৃষক হরি আইনের রাস্তায় নয়, রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অধিকার অর্জন করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত ছবিটি গ্রাম-বাংলার পটভূমিকায় নির্মিত। ‘সুস্মান’ (১৯৮৬) অন্ধ্রপ্রদেশের বিখ্যাত পচমপল্লী শাড়ির বুনকরদের জীবনসংগ্রামের পরিচয়। ‘মন্থনে’র মত এই ছবির প্রযোজনা ব্যয়ভার সংগৃহীত হয় বয়ন শ্রমিকদের দেয়া চাঁদার মাধ্যমে। শ্যামের স্বল্পালোচিত ‘সমর’ (১৯৯৮)-এ অন্ধ্রের এক গ্রামে এক শ্যুটিং দল এসে হাজির হয় একটি সত্য ঘটনার ভিত্তিতে চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যেশ্যে। ঘটনাটি এক দলিত যুবক ও গ্রাম-প্রধানের সংঘাতের। ছবিতে চলচ্চিত্রের চরিত্র এবং বাস্তবের চরিত্রের মধ্যে এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আবার নগরজীবনের ‘কালযুগ’ (১৯৮১) ছবিতে মহাভারতের আখ্যানের অনুসরণে বৃহৎ বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর অর্ন্তদ্বন্দ্বের কুৎসিত রূপ ফুটে ওঠে। ‘মাম্মো’ (১৯৯৪) ছবিতে এক অতি সাধারণ মুসলিম মহিলার গল্প শোনায়, যে জীবনের শেষ ধাপে এসে এমন এক দেশে নিজের আশ্রয়ের সন্ধান করছে একদিন যে দেশ তার স্বদেশ ছিল। ধর্মীয় ভেদাভেদের জটিল সমস্যাকে হালকা মেজাজে পরিচালক উপস্থাপন করেন। এম এস সথ্যুর ‘গরম হাওয়া’ (১৯৭৩) ছবিটি এখানে উদ্ধৃতির মত ব্যবহার করা হয়। সমকালের প্রতি পরিচালকের দায়বদ্ধতা সমগ্র কর্মজীবনে অটুট ছিল। ‘ওয়েলকাম টু সজ্জনপুর’ (২০০৮) ছবি নিতান্ত হাস্য-পরিহাসের ছলে সমসাময়িক ভারতের আর্থ-সামাজিক সংকটের চিত্র তুলে ধরে।

শ্যাম বেনেগালের ছবিতে লিঙ্গসাম্যের বিষয়টি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয়। ভারতীয় নারীকে যেভাবে তিনি পর্দায় তুলে ধরেন তা বিশেষ তাৎপর্যের। ভারতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবশেষ নারী সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি বয়ে নিয়ে চলে তা তুলনামূলক অগ্রসর আধুনিক সমাজেও অপরিবর্তিত থাকে। শ্যাম তার ছবিতে এই প্রসঙ্গে সরাসরি আলোকপাত করেন। প্রায় প্রতিটি ছবিতেই ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থানের প্রসঙ্গটি বিভিন্ন মাত্রায় আলোচিত হয়। ‘মাণ্ডি’ (১৯৮৩) ছবির আখ্যান একটি পতিতাপল্লিকে ঘিরে আবর্তিত হয়। শহর থেকে পল্লিটি উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে শহরের সামগ্রিক আর্থসামাজিক পরিস্থিতিই এক জটিল আকার নেয়। দর্শকের কাছে ওই পল্লির বাসিন্দাদের যে মানবিক বস্তুনিষ্ঠতায় উপস্থিত করা হয় তা আমাদের চলচ্চিত্রচর্চায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। শ্যামের ছবির নারীরা তাঁদের নারীত্ব, স্বাভিমান যেভাবে উদযাপন করেন তার নজির আমাদের চলচ্চিত্রে খুব বেশী নেই। ‘মাম্মো’, ‘সরদারি বেগম’, ‘জুবেইদা’ (২০০১) নিয়ে সৃষ্ট তার ট্রিলজির এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

টেলিভিশন মাধ্যমে শ্যাম বেনেগালের তিনটি কাজ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারতের দীর্ঘতম রুটের যাত্রীবাহী ট্রেন হিমসাগর এক্সপ্রেস জম্মু থেকে কন্যাকুমারী যায়। সেই ট্রেনের সমগ্র যাত্রাপথ ১৫ এপিসোডের ধারাবাহিকের সুত্রে দুরদর্শনের পর্দায় যেন সমগ্র ভারতের ছবি তুলে ধরে। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের ভারতের বিবিধের মাঝে মিলনের বাস্তবিক মহান চিত্রমালা ধারাবাহিক ‘যাত্রা’ প্রদর্শিত হয়েছিল ১৯৮৬ সালে। দীর্ঘ যাত্রাপথের চলমান ট্রেনে হিন্দু পাঞ্জাবী মহিলার জরুরী আকস্মিক সন্তান প্রসব করায় এক মুসলিম গায়ানোকলজিস্ট, যাকে পেশা ছাড়তে বাধ্য করায় রক্ষণশীল স্বামী। এই ঘটনার পর স্ত্রীকে অনুরোধ করে ডাক্তারি চালিয়ে যেতে। কখনো হিন্দু সন্ন্যাসী সহযাত্রী প্রাজ্ঞ ইসলামিকের সঙ্গে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করে। এভাবে টুকরো টুকরো ভারতের ছবি ফুটে ওঠে। বিস্ময়কর ব্যাপার হল পুরো ছবিটা বাস্তবের রেলগাড়িতেই চিত্রগ্রহণ করা হয়েছিল। হিমসাগর এক্সপ্রেস এবং ত্রিপুরা এক্সপ্রেসে এই ধারাবাহিকের শ্যুটিং হয়েছিল। শ্যামের সবচেয়ে আলোচিত ধারাবাহিক ‘ভারত এক খোঁজ’। জহরলাল নেহরুর ‘দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া’ অনুসরণে নির্মিত ৫৩ এপিসোডের এই দূরদর্শন ধারাবাহিক ভারত ইতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত যুক্তিনির্ভর পরিচিতি। ২০১৪ সালে রাজ্যসভা টিভির জন্য শ্যামের নির্মাণ ‘সংবিধান: দ্য মেকিং অফ দ্য কনস্টিটিউশন’। সংবিধান রচনার প্রেক্ষাপট, প্রস্তাবনা ভাবনা থেকে পূর্ণাঙ্গ সংবিধান রচনার কাহিনি এই ধারাবাহিকে বিবৃত। ভারতের সিনেমা নবতরঙ্গের এক অগ্রদূত টেলিভিশনের জগতেও এক উজ্বল ব্যতিক্রমী।

চলচ্চিত্রকার রূপে শ্যাম বেনেগাল দেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উচ্চ-প্রসংশিত। ‘অঙ্কুর’ থেকে শুরু হয়ে তাঁর ছবি ধারাবাহিক ভাবে চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। বিভিন্ন বিখ্যাত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁর ছবি প্রর্দশিত ও সম্মানিত হয়েছে। ১৯৭৬ সালে ভারত সরকার তাঁকে ‘পদ্মশ্রী’ সম্মানে ভূষিত করে। ১৯৯১ সালে পান ‘পদ্মভূষণ’ সম্মান। এদেশে সিনেমার সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার ‘দাদাসাহেব ফালকে’ খেতাব তাঁকে দেয়া হয় ২০১৩ সালে। কিন্তু ছবির জনপ্রিয়তা বা পুরস্কারের নিরিখে শ্যাম বেনেগালের অবদান মাপা বোধহয় সম্ভব নয়।

শ্যাম বেনেগাল ও তাঁর সহযাত্রীদের চলচ্চিত্রের বাস্তবধর্মী মানবিক উপস্থাপন ভারতীয় সিনেমায় এক স্থায়ী প্রভাবের সৃষ্টি করে। শ্যাম সহ নতুন ভারতীয় চলচ্চিত্রের কারিগরদের এই বিচ্ছিন্ন প্রয়াস ভারতীয় চলচ্চিত্রে বাহ্যিক বাস্তবতার প্রকাশকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। এখন দৃশ্যায়ন, দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, আলোকসম্পাত, অভিনয়ের ক্ষেত্রে যে বাস্তবানুগ উপস্থাপন লক্ষ্য করা যায় তা অবশ্যই শ্যাম বেনেগালদের নতুন ভারতীয় সিনেমার অবদান। শ্যাম তাঁর ছবিতে প্রতিষ্ঠিত তারকার পরির্বতে অন্যদের নেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এভাবে তিনি নতুন ধারার ছবির জন্য নতুন একঝাঁক অভিনেতা, অভিনেত্রীদের পর্দায় হাজির করেছিলেন। স্মিতা পাতিল, অনন্ত নাগ, নাসিরুদ্দিন শাহ, শাবনা আজমি, ওম পুরি, সাধু মেহের, মোহন আগাসে, কুলভূষণ খারবান্দা, গিরীশ কারনাড, অমরীশ পুরি প্রমুখ ছিলেন শ্যামের ছবির নিয়মিত কুশীলব। সামগ্রিক ভাবে তাঁরা তাঁদের অভিনয় দিয়ে পরবর্তী সময়ের ভারতীয় সিনেমাকে কত সমৃদ্ধ করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গ্লাম্যার-সর্বস্ব হিন্দি ছবির জগতে এঁদের অন্তর্ভুক্তি রুপোলি পর্দায় বয়ে এনেছে নতুন সুবাতাস। শ্যামের ছবিতে এঁদের অংশগ্রহণ সামগ্রিক ভাবে আমাদের চলচ্চিত্রকেই সমৃদ্ধ করেছে। শ্যাম বেনেগাল যখন ব্যস্ত বিজ্ঞাপনী কাজে তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ ‘জিঙ্গল সম্রাট’ বনরাজ ভাটিয়ার। শ্যাম বেনেগাল অনুভব করেছিলেন মূলধারার ছবির উচ্চকিত ফর্মুলা নির্ভর আবহ নতুন সিনেমায় অচল। বিজ্ঞাপনের ধরাবাঁধা কাজের ফাঁকে যখন মূলধারার ছবির বাঁধা সড়ক ছেড়ে ‘অঙ্কুর’ নির্মাণ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন, তখন সেই ছবির আবহসংগীত নিয়ে দর্শক-সমালোচক কম উচ্ছ্বসিত হলেন না। ভারতীয় চলচ্চিত্রের নব্যধারায় ফর্মুলা বর্জন করে ভিন্ন পথের সন্ধান দিলেন বনরাজ ভাটিয়া। শ্যাম বেনেগালের ছবিতে বনরাজ ভাটিয়ার সংগীত ক্রমশ শ্যামের প্রথম ছবি থেকেই একটি আবশ্যিক বিষয়ে পরিণত হল। শ্যাম বেনেগালের ষোলোটি ছবির আবহ বনরাজ করেন। শ্যামের সঙ্গে দুর্দান্ত বোঝাপড়ার কারণে তিনি নানা পরীক্ষার পথে হেঁটেছেন, যা আবহসংগীতের ক্ষেত্রে আমাদের ছবির চিরকালীন সম্পদ হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে শ্যাম ছাড়াও নতুন ধারার পরিচালকদের অনেকেরই বনরাজ হয়ে উঠেছিলেন প্রথম পছন্দ। একইভাবে বলা যায় প্রথম ছবিতেই নতুন প্রজন্মের চিত্রগ্রাহক গোবিন্দ নিহালনিকে তাঁর ডিওপি করলেন। পরবর্তী সময়ে গোবিন্দ নিহালনি এদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক, পরিচালক রূপে প্রতিষ্ঠিত।

নতুন সিনেমার পরিচালকরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করেছেন। শ্যামের কাজের ক্ষেত্র ছিল মুম্বই, যা আজকের ‘বলিউড’, ভারতের চলচ্চিত্র বাণিজ্যের রাজধানী। সেখানে বিকল্প চলচ্চিত্র ভাবনা নিয়ে টিকে থাকা এক দুরূহ ব্যাপার। অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে ‘নতুন সিনেমা’র পরিচালকদের অনেকেই মূলধারার বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র জগতের অঙ্গীভূত হয়ে গেছেন। ছবির অন্তিম দৃশ্যে যে গোবিন্দ নিহালনির আইনজীবী নায়ক (নাসিরুদ্দিন শাহ) প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণায় আইনের আঙিনা ছেড়ে যায় (আক্রোশ, ১৯৮০) সেই গোবিন্দ নিহালনির নতুন আইনজীবী নায়ক (ফারদিন খান) ন্যায় চাইতে আদালত কক্ষে প্রবেশ করতে যায় (দেব, ২০০৪)। ‘মির্চ মসালা’র (১৯৮৬) পরিচালক কেতন মেহেতাকে ‘মায়া মেমসাহেব’ (১৯৯২) ছবির ভারতে মুক্তিপ্রাপ্ত সংস্করণে বেশ কয়েকটি সঙ্গীত-দৃশ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। শ্যাম বেনেগাল কিন্তু স্বধর্মে চিরকাল অনড় ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ও ভাবনা ‘অঙ্কুর’ থেকে ‘মুজিব’ পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের নানা রদবদল, বাঁক এই দীর্ঘ কর্মজীবনে স্বাভাবিকভাবেই এসেছে, কিন্তু কোনো সমঝোতার রাস্তায় তাঁকে চলতে দেখা যায়নি। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই উন্নতশির স্রষ্টা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।