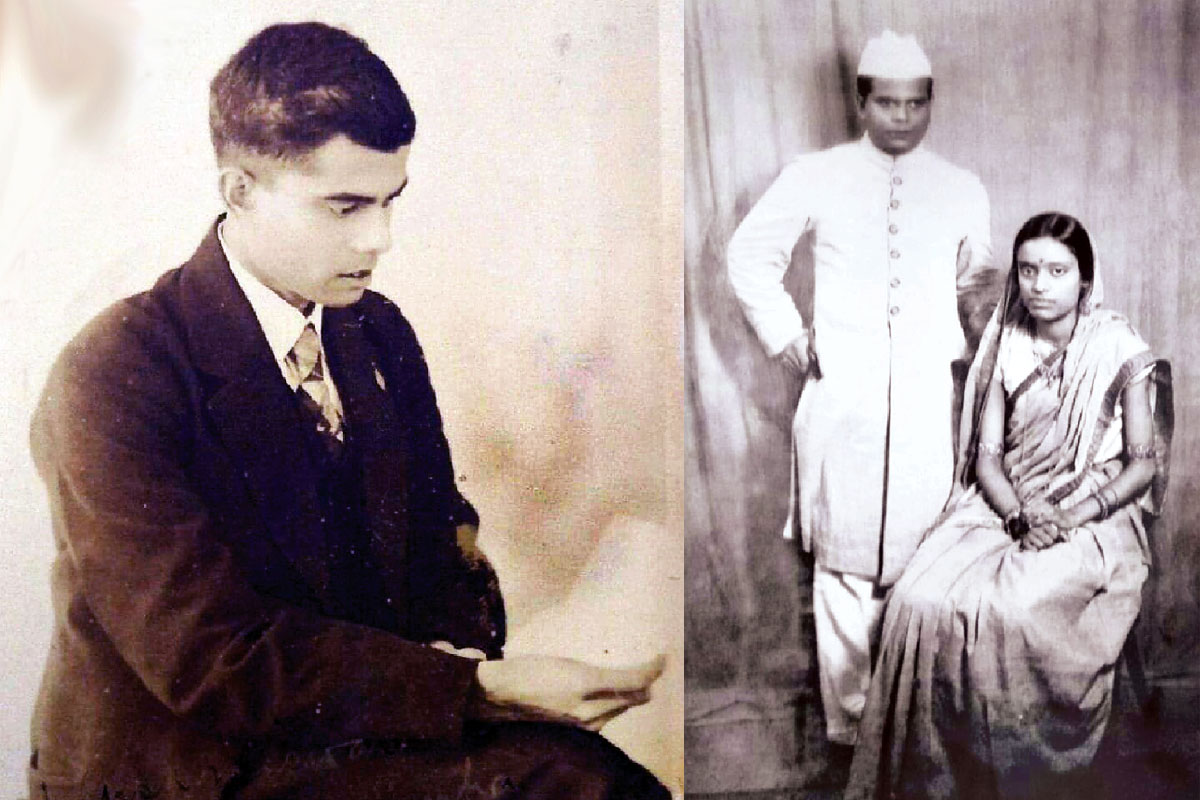

১৯২৩ সালে শিক্ষার্থী হিসেবে শ্রীনিকেতনে আসেন লক্ষ্মীশ্বর সিংহ৷

শেষ পর্যন্ত এখানেই থিতু হন তিনি৷ রবীন্দ্রনাথের গ্রামজীবনের পুনর্গঠন বিষয়ক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন৷ কাঠের কাজে ছিলেন সুদক্ষ৷ পাশাপাশি চর্চা করেছিলেন এসপেরান্তো ভাষার৷ এই ভাষাতেও তিনি রচনা করেছিলেন একাধিক গ্রন্থ৷ আমৃতু্য ছিলেন শান্তিনিকেতনে৷ এই বিস্মৃতপ্রায় ব্যতিক্রমী অগ্রণী মানুষটিকে নিয়ে লিখেছেন সজল দে৷

যেখান থেকে একদা যাত্রা শুরু করেছিলেন পূর্বমানুষ, বহু দেশ ঘুরে শেষমেশ সেখানেই ফিরে আসে উত্তর-প্রজন্ম৷ সমুদ্রের ঢেউ সব কিছু নেয় না, পরে কিছু কিছু জিনিস ফিরিয়ে দেয় বৈকি সৈকতের বালিতে৷ ষোল পুরুষ আগে রাঢ়বঙ্গ থেকে সিংহদের পূর্বজরা এসে ঘর বাঁধেন, জমিদারি পত্তন করেন শ্রীহট্ট অঞ্চলে, যেটি ইংরেজের শাসনকালে সিলেট নামে পরিচিতি পায়৷ রাঢে়র স্মৃতিতে গ্রামের নাম রাখা হয়েছিল রাঢি়শাল, লক্ষ্মীশ্বর যখন সেই পরিবারে জন্ম নেন সেই ১৯০৫ সালে তা ব্রিটিশ ভারতের আসাম প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত৷ ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা তথা দেশভাগের ফলে সেই রাঢি়শাল সহ সিলেট চলে যায় পূর্ব পাকিস্তানের অধিকারে৷ সেখান থেকে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রায় নিঃস্ব লক্ষ্মীশ্বর স্ত্রী-কন্যা-ভগিনীর হাত ধরে বরাবরের মতো চলে আসেন রাঢে়র মাটিতে, শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর ডাকে সাড়া দিয়ে৷ একটি বৃত্তের আবর্তন সম্পূর্ণ হয়৷ তবে এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ে গঙ্গা ও পদ্মা দিয়ে অনেক রক্ত ও জল বয়ে গিয়েছিল৷

Advertisement

অনেক কারণেই ১৯০৫ সাল একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ, পৃথিবীর ইতিহাসে তো বটেই, এমন-কী এই উপমহাদেশের নিরিখেও৷ ওই বছর ঘটে প্রথম রুশ বিপ্লব, যদিও সফলতার মুখ দেখতে রুশী জনতাকে আরও বারো বছর অপেক্ষা করতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে লেনিনের নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ বলশেভিকদের জন্য৷ ওই বছরই রুশ-জাপান যুদ্ধে জারতন্ত্রী রাশিয়ার পরাজয় ঘটে; এই প্রথম একটি এশীয় দেশ একটি ইউরোপিয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে যুদ্ধে পরাস্ত করে৷ ১৯০৫ সালেই বাঙালির উত্থানে তটস্থ ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে প্রথমবার, তার বিরুদ্ধে মানুষ রাস্তায় নেমে আন্দোলনে সামিল হয়৷ রবীন্দ্রনাথের গান ‘বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন— এক হউক, এক হউক’ গেয়ে, অরন্ধন ও রাখিবন্ধনের মাধ্যমে প্রতিবাদ পৌঁছ দেয় জনতা৷ স্বাধীনতার লক্ষ্যে সশস্ত্র বিপ্লবীদের হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডও শুরু হয় ওই সালেই৷ পরাধীন, পদদলিত মানুষ তার অজস্র বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে ফিরেছিল বিভিন্ন পন্থায়, বিভিন্ন স্তরে৷ পরে দেখা যাবে, একাধিক স্তরের মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে অগ্রণী নামটি হল লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, যাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯০৫ সালের পয়লা জুন৷

Advertisement

গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করার পর ১৯১৯ সালে করিমগঞ্জে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়তে যান লক্ষ্মীশ্বর সিংহ৷ সেখানে পড়ার সময় থেকেই ছুতোরের কাজ করে, কাঠের বিভিন্ন আসবাব তৈরি ও বিক্রয়ের মাধ্যমে উপার্জন করতেন তিনি; তার আগেই বাডি়র কাঠমিস্ত্রির কাছ থেকে সাগ্রহে ওই শিক্ষা নিয়েছিলেন৷ ওই সময়ের নিরিখে ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তাঁর পিতা বা পরিবারের অন্য কেউ তাতে আপত্তি করেননি৷ সংস্কারমুক্ত ও প্রাগ্রসর জীবনদৃষ্টির উত্তরাধিকার পরিবার থেকেই পেয়েছিলেন তিনি৷ একটি জমিদার পরিবারের ও সামাজিকভাবে তথাকথিত উচ্চবংশের সন্তান কায়িক শ্রম করে উপার্জন করছে, তাও যে কিনা শহরের উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে— এই দুর্লভ দৃশ্য তখন অনেকের চোখেই ভালো ঠেকেনি৷ কিন্ত্ত সারাজীবন কাঠের কাজ ও অন্যান্য হাতের কাজ করে বা শিখিয়েই জীবিকা নির্বাহ করেছেন লক্ষ্মীশ্বর৷ হাতের কাজের শিক্ষা বাদ দিয়ে কেবল পঁুথিগত শিক্ষাকে তিনি সম্পূর্ণ শিক্ষা বলে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না৷ বরাবর এই নিয়ে সওয়াল করে এসেছেন, মৌখিক এবং লিখিত বয়ানে৷ তাঁর এই মনোভাব ও তৎসংক্রান্ত মতামতই তাঁকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে দিয়েছিল, তাঁর দিকে চোখে ফেরাতে বাধ্য করেছিল৷ এ-দেশে যাঁরা তাঁকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও মোহনদাস গান্ধি৷ তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, নিজের পথে থাকার জন্য জীবনে তাঁকে কম সংগ্রাম করতে বা কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল৷ জাতীয় জীবনের এক টালমাটাল ভাঙাগড়ার পর্যায়ে তিনি এসেছিলেন, তার অভিঘাত তাঁর ওপর যেমন পডে়ছিল, বিপরীতে তিনিও তাঁর আইডিয়া ও কর্মের ছাপ রেখে গেছেন৷

বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করার পর উচ্চশিক্ষার পালা এল৷ সাধারণ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে টেকনিক্যাল শিক্ষার পাঠগ্রহণ করাই মনস্থ করলেন লক্ষ্মীশ্বর, তাতে দেশের জন্য কিছু কাজ করা যেতে পারে মনে হল তাঁর৷ কলকাতায় পড়ার তাঁর ইচ্ছা, কিন্ত্ত এই পুত্রটিকে বড় শহরে রেখে পড়ানোর খরচ চালাতে পারা সেই সময় সহজ ছিল না লক্ষ্মীশ্বরের পিতামাতার পক্ষে৷ হতে পারেন বনেদি, কিন্ত্ত সে-অর্থে খুব ধনী ছিলেন না তাঁরা৷ নিজের খরচ নিজেই চালিয়ে নিতে পারবেন বলে লক্ষ্মীশ্বর আশ্বস্ত করলেন ওঁদের৷ তারপর ইঞ্জিনিয়ার হবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসে ভর্তি হন দ্য ক্যালকাটা টেকনিক্যাল স্কুলে, যেটি সেকালে তালতলা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল৷ শুরু হল তাঁর কষ্টকর নগরজীবন৷

কলকাতা ভালো লাগেনি লক্ষ্মীশ্বরের, তিলোত্তমা মনে হয়নি৷ তীব্র অর্থকষ্টে ভুগেছেন, কোনও কোনও দিন না খেয়ে থেকেছেন, কখনও জুতো পায়ে গলাননি, ট্রামে-বাসে চডে়ননি এবং পায়ে হেঁটে তালতলার ইনস্টিটিউট অবধি যাতায়াত করতেন৷ পড়াশোনার আগ্রহ তাঁর মধ্যে কমে আসছিল৷ এমন সময় একটি মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত একটি সংবাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল৷ জানতে পারলেন রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাশ্রম শান্তিনিকেতনের অদূরে শ্রীনিকেতনে গ্রামীণ সমাজ পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে৷ নিজের কয়েকটি বই স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে কিছু পরিমাণ অর্থসংগ্রহ করলেন লক্ষ্মীশ্বর, তারপর শান্তিনিকেতন যাবার রেলগাডি়তে চডে় বসলেন৷

সেটা ছিল ১৯২৩ সাল৷ কলকাতার অসহনীয় পরিস্থিতির পরে শান্তিনিকেতনের পরিবেশ তাঁর প্রথম দর্শনেই ভালো লেগেছিল৷ তারপর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের সবকিছু ঘুরে দেখে লক্ষ্মীশ্বর সেখানেই শিক্ষার্থী হিসাবে থেকে যেতে চাইলেন৷ শ্রীনিকেতনের নবগঠিত ইনস্টিটিউটের পরিচালক তখন লেনার্ড নাইট এল্মহার্স্ট, তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজের ইচ্ছার কথা জানালেন লক্ষ্মীশ্বর৷ শর্ত রাখলেন, তাঁকে যেন নিজের থাকাখাওয়া ও পড়ার খরচ কায়িক পরিশ্রম মারফত উপার্জন করে নেবার সুযোগ দেওয়া হয়৷ সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হতে চাইছিলেন তিনি৷ এল্মহার্স্ট তরুণ শিক্ষার্থীর এমন আবেদনে তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন৷ লক্ষ্মীশ্বরের জীবনের শ্রীনিকেতন অধ্যায় শুরু হল, শেষপর্যন্ত এখানেই এসে তিনি থিতু হবেন পরে৷

শুধু নিজের নয়, গ্রামসমাজের সবার স্বনির্ভরতার চিন্তা ক্রমে লক্ষ্মীশ্বরের মস্তিষ্ক দখল করে বসেছিল৷ তিনি একজন জাপানি শিক্ষকের কাছে কাজ করছিলেন ও কাঠের কাজ শিখছিলেন, তাঁর নাম ছিল কাসাহারা৷ ইন্সটিটিউট দ্বারা নির্ধারিত হারে ওঁর কাছ থেকে পারিশ্রমিক পেতেন লক্ষ্মীশ্বর, তাতে তাঁর ভালোভাবেই চলে যেত৷ স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে শ্রীনিকেতনেই বাস করতেন শিক্ষক কাসাহারা৷ তাঁদের সরল ও কর্মময় জীবনযাপনশৈলী লক্ষ্মীশ্বরের ওপর প্রভাব ফেলেছিল, যেমনটা তাঁর পিতার কর্মোদ্যোগ ও পরিশ্রম তাঁকে প্রভাবিত করেছিল কমবয়সে৷ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্মীশ্বর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, ছাত্রদের পক্ষে পড়াশোনা ও উপার্জন একসঙ্গে চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়৷

সেই সময় গ্রামজীবনের পুনর্গঠন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-সমস্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হন লক্ষ্মীশ্বর৷ রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের এমনভাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যাতে পরবর্তী সময়ে গ্রামে গিয়ে পল্লি-পুনর্গঠনের কাজে তারা স্বাধীন পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে৷ মানুষের কল্যাণের জন্য কবির আলখাল্লা খুলে ফেলে সমাজকর্মীর ভূমিকায় মাঠে নামতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে৷ শ্রীনিকেতনের ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা ছিল তাঁর সেই চিন্তারই ফসল৷ লক্ষ্মীশ্বর অবসর সময়ে গ্রন্থাগারে বসে পড়তে থাকলেন রুসো, পেস্তালোৎসি, ফ্র্যোবেল প্রমুখ শিক্ষাবিদদের জীবনী; তলস্তোয় ও রাসকিনের গ্রন্থাবলীও পাঠ করলেন৷ নিজের দেশের দুর্দশার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন বর্ণপ্রথার মতো কুৎসিত সংস্কার, শিক্ষিতজন ও অশিক্ষিতের মধ্যে আকাশপাতাল ফারাক এবং বেশির ভাগ দেশবাসীর অপরিসীম দারিদ্র৷ যারা কৃষিকর্মের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে, সেই কৃষক সম্প্রদায়ের হাতে বছরের অর্ধেক সময় কোনও কাজ থাকে না, অর্থও না৷ ‘নীতিগত এবং আর্থিক দিক দিয়ে এটা খুবই হতাশাজনক ব্যাপার’ মনে হল তাঁর৷

তিনি আরও দেখলেন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা একদিকে ঝুঁকে পডে়ছে; তার গোটাটাই পুস্তককেন্দ্রিক, জীবনকেন্দ্রিক নয়৷ শিক্ষিত ভদ্রজন কোনওরকম কায়িক শ্রম না করে অন্যের শ্রমের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে৷ লক্ষ্মীশ্বর লক্ষ করলেন শারীরিক পরিশ্রমের কাজ তার অতীত গৌরব ও সম্মান হারিয়েছে৷ তিনি ভাবলেন, এর প্রতিকার করতে হলে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের হাতের কাজের ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের শিক্ষা দিতে হবে৷

ভেবেচিন্তে বাঙালির জন্য কাঠের কাজ শিক্ষার ওপর একটি বই লেখার পরিকল্পনা করলেন লক্ষ্মীশ্বর৷ নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা অবলম্বন করে লেখা শুরু করলেন, অলংকরণের ছবিগুলিও আঁকা হল৷ সেই বইয়ের পাণ্ডুলিপি একসময় রবীন্দ্রনাথকে দেখানো হল৷ নতুন শিক্ষাচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে বইটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে রবীন্দ্রনাথ নিজে সেটির ভূমিকা লিখে দিলেন৷ তাঁর নির্দেশে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে বইটি প্রকাশিত হল, সালটা ছিল ১৯২৬৷ ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: “…এই শুভদিনের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ ‘কাঠের কাজ’ বইখানি লিখিয়াছেন; ভদ্রলোকের ভয়ে ‘ছুতারের কাজ’ নাম দিতে পারেন নাই৷ তা হউক, বইখানি সকলেরই কাজে লাগিবে, কেবলমাত্র জীবিকার জন্য নহে, শিক্ষার জন্য৷” স্পষ্টতই তথাকথিত ভদ্রলোকেদের থেকে রবীন্দ্রনাথ শেষদিকে নিজেও বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিলেন৷

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এমনভাবে সমর্থন পাওয়ার ফলে লক্ষ্মীশ্বরের উৎসাহ অনেকটাই বেডে় গিয়েছিল৷ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ওই বছরই, ১৯২৬ সালে, লক্ষ্মীশ্বর শান্তিনিকেতন পাঠভবন বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন৷ একই সঙ্গে তিনি গ্রামীণ বিদ্যালয় শিক্ষাসত্রেও পড়াতেন৷ কিছুদিন পর লক্ষ্মীশ্বর সহ অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা চাইলেন নিজেদের হাতে একটি বাডি় তৈরি করতে৷ রবীন্দ্রনাথের সম্মতিক্রমে সকলের আনন্দশ্রমের যোগফলে বাডি়টি নির্মিত হল৷ বহুদিন অবধি হস্তশিল্প শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহূত হত শিক্ষক ও ছাত্রদের যৌথ পরিশ্রমে গড়া ওই বাডি়টি৷ মেটাফরিক এই কাজের মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষক ও ছাত্রের শ্রেণীগত তফাত ঘুচিয়ে দিলেন লক্ষ্মীশ্বর সিংহ৷

সময়টা এখন থেকে প্রায় একশো বছর আগের৷ তখন আন্তর্জালের ধারণাই ছিল না মানুষের মনে৷ নিজের বক্তব্য জনসমক্ষে রাখতে গেলে পত্রপত্রিকাপুস্তক বা সভাসম্মিলনী ছাড়া কোনও উপায় ছিল না৷ এদিকে শিক্ষক হিসেবে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে আরও কিছু বলার কথা জমা হয়েছে তাঁর৷ লক্ষ্মীশ্বর লিখে ফেললেন ‘হস্তশিল্পের শিক্ষাগত মূল্য এবং মানুষের সংস্কৃতি’ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ৷ সেটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভায় পাঠ করা হল৷ ইংরেজি অনুবাদটিও বেরিয়ে গেল ওয়েলফেয়ার নামক মাসিক পত্রিকায়৷ রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীশ্বরকে পরামর্শ দেন সুইডেন গিয়ে হস্তশিল্পভিত্তিক বিশেষ শিক্ষাদান পদ্ধতি ‘স্লয়েড’ শিখে আসতে৷ উদ্যোগী মানুষ লক্ষ্মীশ্বর কাজে লেগে পড়লেন, খোঁজখবর নিলেন৷ স্লয়েড-এর উদ্ভাবক অটো সালোমানকে চিঠি লিখে আবেদন পাঠালেন সুইডেনের ন্যাঅ্যাস শহরে৷ সেখানকার প্রসিদ্ধ শিক্ষকশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে ভর্তির অনুমতি পাবার পর চেষ্টা করতে থাকলেন অর্থের জোগান যাতে হয়৷ অবশেষে সিলেট জেলার পরিচিত মানুষজনের অর্থসাহায্যে তিনি সুইডেন অভিমুখে যাত্রা করেন৷ সেটা ছিল ১৯২৮-এর মার্চ মাস৷

সুইডেন থেকেই লক্ষ্মীশ্বর সিংহের আন্তর্জাতিক পরিচিতির সূত্রপাত হল৷ ন্যাঅ্যাসে স্লয়েডের কোর্স তো করছিলেনই, তার ওপর যে-দেশে ছিলেন সেখানকার ভাষা অর্থাৎ সুইডিশ শেখা শুরু করেছিলেন তিনি৷

কিন্ত্ত ভাষাটি আয়ত্তে আনতে বিলম্ব হচ্ছিল৷ ইতিমধ্যে তাঁর পরিচিতির পরিধি বেডে়ছে, রাজধানী স্টকহোমেও বন্ধু কম হয়নি৷ অন্য অনেক বিদেশির মধ্যে তাঁর আলাপ হয় ভ্রাম্যমাণ হাঙ্গেরিয়ান-রোমানিয়ান এসপেরান্তো শিক্ষক আন্দ্রে চে (Cseh)-র সঙ্গে৷ চে-র পরিচালিত এসপেরান্তো ক্লাসে শিক্ষার্থী হয়ে যোগ দেন লক্ষ্মীশ্বর ১৯২৮ সালের শেষদিকে৷ অন্যান্য বেশ কয়েকজন এসপেরান্তোভাষীর সঙ্গেও পরিচয় এবং ভাববিনিময় হয় তাঁর৷ কিছু সময়ের মধ্যেই ভাষাটি বেশ খানিকটা আয়ত্তে আসে লক্ষ্মীশ্বরের৷ বস্তুত এই বিশ্বভাষা এসপেরান্তোই পরে তাঁকে বাইরের দুনিয়ায় এক অনন্য পরিচিতি দিয়েছিল৷ তিনি নিজেও এসপেরান্তো ভাষাকে এতটাই গুরুত্ব দিতেন যে, ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনী Jaroi Sur Tero (পৃথিবীর বুকে দিনগুলি) তিনি লিখে গেছেন ওই ভাষায়৷ না মাতৃভাষা বাংলায় লিখেছেন, না লিখেছেন ঔপনিবেশিক এলিটদের ভাষা ইংরেজিতে৷ ঠিক কী কারণে এমনটা করলেন তিনি? অহেতুক ভালোবাসার জন্য কেবল? এর উত্তর রয়েছে এসপেরান্তো ভাষার মূলগত দর্শনে, যা তাঁর নিজের জীবন-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে বিশ্বাস করেছিলেন লক্ষ্মীশ্বর৷ আসছি সে-কথায় এবার৷

একশো বছরেরও বেশি আগে একজন পোল্যান্ডবাসী ইহুদি চক্ষুচিকিৎসক– লুদোভিক জামেনহফ যাঁর নাম— একটি সহজ সরল বিশ্বভাষার পরিকল্পনা করেন৷ ইউরোপের যে ঘৃণা ও জাতিবৈরিতার পরিবেশে তিনি বেডে় উঠেছিলেন, শৈশবে কৈশোরে যে-মনোকষ্ট তিনি পেয়েছিলেন, তাতে তাঁর মনে হয়েছিল মুখের ভাষার ভিন্নতার জন্যই সম্ভবত এত হিংসা ও ভেদাভেদ মানুষে মানুষে৷ সব মানুষ যদি এক ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময় করতে পারে, তাহলে পরস্পরকে বোঝার কাজটা সহজ হবে৷ তাহলে এক কৌমের মানুষের মধ্যে অপর কোনও কৌমের প্রতি এত ঘৃণা ও হিংস্রতা জন্মাবে না, তাদের মধ্যে অহেতুক ভেদাভেদ লুপ্ত হবে৷ এই স্বপ্ন ও আশা থেকেই ১৮৮৭ সালে এসপেরান্তো নামক ভাষাটির সূত্রপাত করেন জামেনহফ, ‘এসপেরান্তো’ শব্দের অর্থই হল ‘যে আশা করে’৷ এসপেরান্তোর শব্দমূলগুলি এসেছে জামেনহফের জানা প্রধান ইউরোপিয় ভাষাগুলির খুব পরিচিত শব্দাবলী থেকে, অতি সরল অ-ব্যতিক্রমী ষোলোটি নিয়ম দিয়ে তৈরি তার ব্যাকরণ৷ নতুন শব্দনির্মাণ অনায়াসসাধ্য এই ভাষায়; শব্দমূলের সঙ্গে পরিচয় থাকলেই বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ ইত্যাদি দ্রুত বানিয়ে ফেলা যায়৷ প্রথম থেকেই এসপেরান্তো-গোষ্ঠীর হাতে ভাষাটিকে সমর্পণ করেন জামেনহফ, কোনওরকম রয়্যালটি দাবি না করে৷ বিদেশের মাটিতে যোগাযোগের অসুবিধার সম্মুখীন লক্ষ্মীশ্বর যে এমন একটি বিশ্বভাষার প্রতি আকৃষ্ট হবেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই৷

ভাষাটি শেষমেশ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ কতটা শিখেছিলেন তার একটা প্রমাণ হল ১৯২৯-এর হেমন্ত থেকে ১৯৩০-এর বসন্ত পর্যন্ত সুইডেন জুডে় প্রায় ২০০-টি বক্তৃতা দেন তিনি এসপেরান্তোতে, এই বক্তৃতাসফরের আয়োজন করে দিয়েছিলেন এসপেরান্তোবিদ এর্নফিল্ড মাল্মগ্রেন৷ তার আগেই অবশ্য লক্ষ্মীশ্বর সদ্য শেখা ভাষাটিতে লেখালিখি ও প্রকাশ করা শুরু করেন৷ প্রথমে ‘শিবাজি’ নামের একটি একাঙ্ক নাটক ও তারপর বাংলার কয়েকটি রূপকথা নিয়ে লেখা ‘বেঙ্গালাই ফাবেলোই’ বেরোয়৷ আরও লেখেন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি ও জামেনহফের চিন্তা ও চেতনার সমন্বয়ে তাঁর নিজের গডে় ওঠা জীবনবীক্ষার দর্পণ ‘কাই চিও রেস্তাস পেনসো, সেদ নে ফারো’ (সবই ভাবনা হয়ে রয়, কিন্ত্ত কাজে নয়) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ৷ ১৯৩০-এর শেষার্ধে আরেকটি ভ্রাম্যমাণ বক্তৃতামালার আয়োজন হয় লক্ষ্মীশ্বরের জন্য এস্তোনিয়া, লাতভিয়া ও পোল্যান্ডে৷ এই সূত্রে জামেনহফের জন্মস্থান পোল্যান্ডের বিয়ালিস্তক শহর দেখার সৌভাগ্য হয় লক্ষ্মীশ্বরের, তাঁর মনে হয় একটি তীর্থদর্শন সম্পন্ন হল৷

এরপর হেগ শহরস্থিত আন্তর্জাতিক এসপেরান্তো শিক্ষাকেন্দ্রে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্সে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ পান তিনি৷ সেখানে পড়তে যাবার সিদ্ধান্ত নেবার আগেই বাডি় থেকে এক ভাইয়ের অকালমৃতু্যর খবর আসে৷ যতটা সম্ভব তডি়ঘডি় দেশের বাডি়তে ফিরে আসেন লক্ষ্মীশ্বর৷

অতঃপর শান্তিনিকেতনে এলে নিজের পুরোনো ইনস্টিটিউটে চাকরিতে বহাল হন লক্ষ্মীশ্বর৷ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ছাত্রছাত্রীদের স্লয়েড-এর শিক্ষা দেবার উপদেশ দেন৷ সেটা করতে গিয়ে লক্ষ্মীশ্বরের মনে হল প্রথমে শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদেরই তালিম দেবার প্রয়োজন৷ সেই অনুযায়ী শিক্ষক ও অন্য কিছু পূর্ণবয়স্ক মানুষদের নিয়ে একটি স্লয়েড কোর্স পরিচালনা করেন তিনি৷ সেই সাফল্যের সংবাদ ১৯৩০-এর নভেম্বরে বিশ্বভারতী নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত হল৷

কিন্ত্ত কোর্সটি করিয়ে পুরোপুরি পরিতৃপ্ত ছিলেন না লক্ষ্মীশ্বর৷ তিনি জানতেন অর্থাভাবে তাঁর পরিকল্পনার সম্পূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব ছিল না, হয়ওনি তা৷ তিনি শান্তিনিকেতনে একটি পূর্ণাঙ্গ সর্বভারতীয় স্লয়েড শিক্ষাকেন্দ্র গডে় নিতে চাইছিলেন৷ ফলে আর্থিক সহায়তা লাভের আশায় পুনরায় সুইডেন যেতে চাইলেন তিনি৷ রবীন্দ্রনাথ অনুমতি দিলেন, সেইসঙ্গে সুইডেনের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশে লক্ষ্মীশ্বরের পরিচয়জ্ঞাপক চিঠি লিখে দিলেন৷ সে-সব নিয়ে ১৯৩৩ সালে আবার ইউরোপ পাডি় দিলেন লক্ষ্মীশ্বর সিংহ৷

এবারের ইউরোপ-ভ্রমণ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল লক্ষ্মীশ্বরের কাছে৷ কাউন্টেস কের্স্টিন হ্যামিলটনের সহায়তায় তিনি যে শুধু প্রয়োজনীয় স্লয়েড-সরঞ্জাম জাহাজে করে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই নয়, শ্রীমতী ইয়েইয়ানসন এবং শ্রীমতী সেডারব্লোম নামে দুই তরুণী শিক্ষিকাকে পরপর শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের জন্য৷ এঁদের মধ্যে প্রথমজনই শান্তিনিকেতনে সুইডিশ পদ্ধতিতে তাঁত বোনার প্রবর্তন করেন৷ ভাষাতাত্ত্বিক ও এসপেরান্তো-বিশারদ প্রবাল দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন, ‘…সেই সময়ে সিংহ প্রায় একজন সাংস্কৃতিক দূতের ভূমিকায় তাঁর সাধনাকে আরও গভীর ও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছিলেন; শুধু সুইডেনে নয়, এসপেরান্তো-ভাষী সমবায়ের সব দেশে তাঁর বিচরণ৷’ স্টকহোমে অনুষ্ঠিত ১৯৩৪ সালের বিশ্ব এসপেরান্তো সম্মেলনে ভাগ নেন তিনি, ডেনমার্ক ও নরওয়েতে দুটি বক্তৃতাসফর করেন, চে-পদ্ধতির শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন এবং এসপেরান্তোতে লিখে প্রকাশ করেন তাঁর ভ্রমণকাহিনি ‘হিন্দো রিগার্দাস স্বেদলান্দোন’ (এক ভারতীয়র চোখে সুইডেন)৷

দেশে যখন ফিরে আসেন লক্ষ্মীশ্বর সেটা ১৯৩৬ সাল৷ শান্তিনিকেতনে কাজে যোগ দিলেন তিনি এবং স্লয়েড-এর অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন ‘মডার্ন রিভিউ’ পত্রিকায়; মোহনদাস গান্ধির প্রশংসা পেয়েছিল লেখাটি৷ ভ্রাম্যমাণ জীবনে এবার স্থির হয়ে বসার সময় হয়েছে ভেবে বিবাহ করলেন লক্ষ্মীশ্বর, ১৯৩৮ সালে৷ ইতিমধ্যে দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থায় নতুন ভারতের শিক্ষানীতিতে লক্ষ্মীশ্বর প্রস্তাবিত হাতের কাজের কপাল কিছুটা খুলে গেছে বলে মনে হল৷ কেন্দ্রীয় প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী এবং মহাত্মা গান্ধির ডাকে তিনি ওয়ার্ধা চলে গেলেন৷ সেখানে নবগঠিত শিক্ষক-শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের হস্তশিল্প বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁকে৷ সেখানে খুব মন দিয়েই কাজ করে যাচ্ছিলেন লক্ষ্মীশ্বর, লিখলেন ইংরেজিতে ‘শিক্ষকদের জন্য হস্তশিল্প শিক্ষার হ্যান্ডবুক: প্রথম ভাগ’ বইটি৷ ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে ‘হরিজন’ পত্রিকায় এই বইটির আলোচনা করেন মহাত্মা গান্ধি নিজে৷

যুদ্ধ শুরু হল ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে, ইন্সটিটিউটের সব কাজ বন্ধ হয়ে গেল৷ পরের বছর মহাত্মা গান্ধির নির্দেশে তিনি ওয়ার্ধা ছেডে় চলে আসেন৷ ১৯৪২-এর শুরুর দিকে গান্ধিজি নিজের আশ্রম সেবাগ্রামে অনুরূপ একটি ইন্সটিটিউট স্থাপন করলে লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে ডেকে নেন৷ এদিকে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তীব্র আকার ধারণ করছিল৷ গান্ধিসহ সেবাগ্রামের সদস্যরা একের পর এক জেলে আটক হতে থাকেন৷ তবু অল্প কিছু শিক্ষার্থী নিয়ে ১৯৪৩ অবধি কাজ চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন লক্ষ্মীশ্বর৷ অবশেষে তাঁকেও সেবাগ্রাম ত্যাগ করতে হয়৷

এর আগেই ১৯৪১-এ শান্তিনিকেতনে লক্ষ্মীশ্বরের প্রধান প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রয়াত হয়েছেন৷ দেশের বাডি়তে ফিরে এলেন লক্ষ্মীশ্বর৷ যুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃতু্য হয়েছিল বাংলাদেশে, সেইসব ভয়াবহ ছবির কিছুটা তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করলেন৷ পরপর দুটি জায়গা থেকে কাজের সুযোগ পণ্ড হবার পর লক্ষ্মীশ্বরের মনে জেদ চেপে গেল, তিনি নিজেই একটি ইন্সটিটিউট গডে় তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন৷ তাঁদের বসতবাডি়র অদূরে লক্ষ্মীশ্বরের বাবার একটা খামারবাডি় ছিল, নিজের সব শক্তি সংহত করে এবং বন্ধুদের সহায়তায় ১৯৪৪ সালে ইন্সটিটিউট গঠিত হল৷ সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল তাঁর কাজ; সবরকম শস্যের চাষ, গবাদি পশুপালন, ইট ও টালি তৈরি, তুলোর চাষ, সুতো কাটা, কাপড় বোনা ইত্যাদি৷ গ্রামের লোকেরাও সাগ্রহে এসে তাতে অংশগ্রহণ করতে থাকল৷

কিন্ত্ত দেশভাগ তথা স্বাধীনতার পরবর্তী দাঙ্গায় ইনস্টিটিউটটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল৷ ১৯৬৯ সাল নাগাদ প্রবাল দাশগুপ্তের সঙ্গে এক কথোপকথনের সূত্রে তিনি জানান, ৭০০০ ইংরেজি বই এবং ৩০০০ এসপেরান্তো বইসহ তাঁর যাবতীয় গ্রন্থসংগ্রহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভস্মীভূত হয়েছিল৷ এরপর সিলেট ত্যাগ করে প্রথমে কলকাতায় আসেন লক্ষ্মীশ্বর, তারপর রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে শ্রীনিকেতনে সদ্যস্থাপিত বিনয়ভবনের কাজে যোগ দেন৷ অতঃপর, বিশ্বভারতীতে থাকাকালীন নিজের পছন্দের বেশ কয়েকটি কোর্স চালু করতে পেরেছিলেন তিনি৷

১৯৫৩ সালে তৃতীয় এবং শেষবারের মতো ইউরোপ ভ্রমণে যান লক্ষ্মীশ্বর৷ রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাপনায় ছয় মাসের একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণে প্রথমে যান সুইৎজারল্যান্ডের জেনিভা, তারপর সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও ইংল্যান্ড৷ ১৯৬১-তে প্রকাশ পায় তাঁর করা রবীন্দ্রনাথের সাতটি ছোটগল্পের এসপেরান্তো অনুবাদ, নাম দিলেন ‘মালসাতা শ্তোনো’ (ক্ষুধিত পাষাণ)৷ তিনিই বঙ্গদেশে এসপেরান্তো আন্দোলন শুরু করেছিলেন, পরে ছাত্র ও সহকর্মী অবনী হালদারের সঙ্গে মিলে শান্তিনিকেতনে বঙ্গীয় এসপেরান্তো ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন ১৯৬১-তে৷ এছাড়াও হস্তশিল্প ও শিক্ষার ওপর বেশ কয়েকটি বই লিখেছিলেন; তার মধ্যে একটি ছিল ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত ‘Facila Esperanta Lernolibro’ (সহজ এসপেরান্তো শিক্ষা)৷ ১৯৭৭ সালে শান্তিনিকেতনে এই ব্যতিক্রমী চিন্তার মানুষটির মৃতু্য হয়৷ এসপেরান্তো-জগৎ তাঁকে মনে রাখলেও, শান্তিনিকেতন ও বাঙালি লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে খুব দ্রুত বিস্মৃত হয়েছে৷

Advertisement